NHK美術チームに朝中高特派員が取材

紫式部が生きた平安時代 色鮮やかに

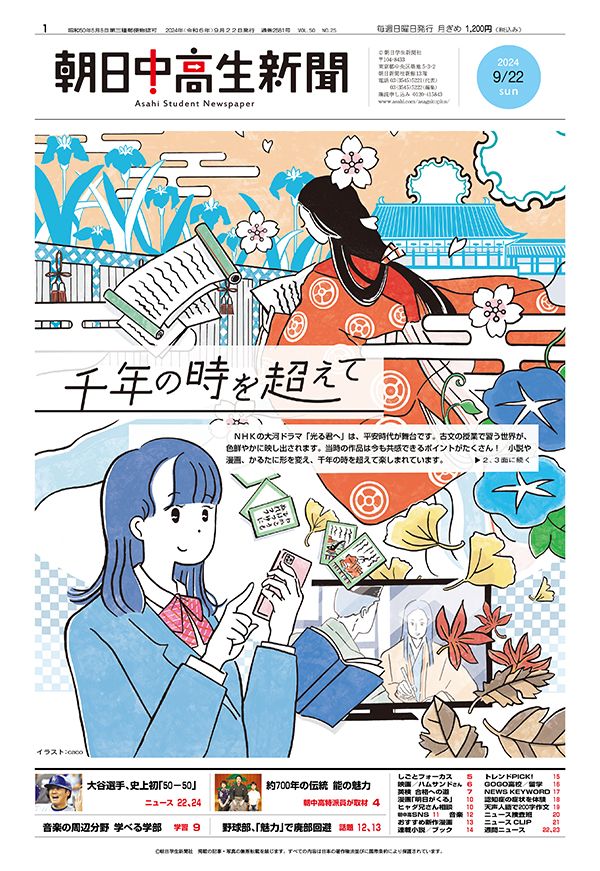

NHKの大河ドラマ「光る君へ」を楽しんでいる人もいるでしょう。舞台は、長編小説「源氏物語」の作者・紫式部が生きた平安時代です。千年前の世界観はどのように再現されているのでしょうか? その舞台裏を朝中高特派員が取材しました。※朝中高特派員は、読者代表の中高生記者です

絵巻物や取材から作り込む

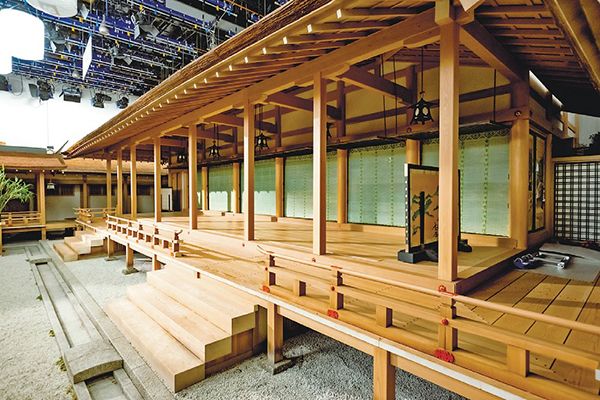

7月、東京都渋谷区のNHK放送センター内にあるスタジオを訪れると、2人の前に現れたのは、天皇が住み、政治の場として登場する「清涼殿」です。セットを手がける美術チームの山内浩幹さんと、枝茂川泰生さんが案内してくれました。

平安時代の清涼殿を再現するにあたり、「絵巻物を見たり、専門家の先生に聞いたり、当時に近い建物を取材したりしました」と山内さん。緩やかな反りが特徴と知り、屋根や高欄(手すり)などに反映したといいます。

白木の丸い柱も美術チームのこだわりです。柱などは年数を重ねると茶色く色づきますが、平安時代は火事で建物を建て直すことが多く、絵巻にも茶色くなる前の白木の建物が描かれているそうです。

白木の柱をいくつも準備するのは手間がかかるため、本物の木でとった型にゴムの素材を流し込んで柱を大量生産。再利用ができる素材で環境にも優しいのが特徴で、大河ドラマでは初めて取り入れた技術といいます。

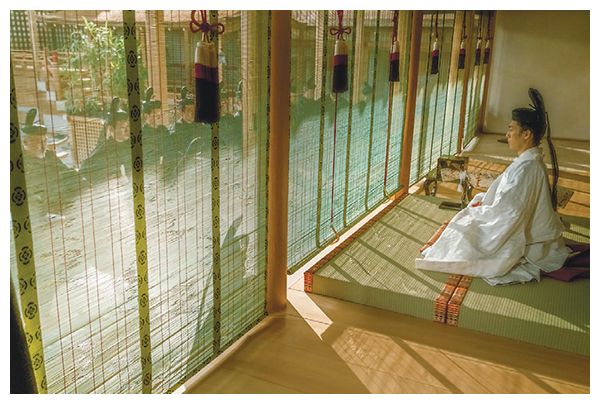

清涼殿の中にある御簾(部屋を仕切るすだれ)は、絵巻物に描かれていた青々しさを再現。特派員の2人も実際に天皇の席に座り、平安時代に思いをめぐらせました。

スタジオでは清涼殿だけでなく、まひろ(紫式部)の家など、週ごとにつくり直しているため、「建てやすく、壊しやすいようにつくっています」と山内さん。石に見えるものも、軽い木でつくられているなど、飾りやすい工夫がされていました。

映像での見え方を工夫/芝居にまで影響

――一番難しかったことは?

枝茂川さん スケールが大きい建物をどうスタジオの中におさめ、再現するかに悩みました。屋根の軒を深くしたりと工夫しました。

山内さん 緩やかな反りをきれいに映すため、部屋の数も減らしましたね。

――本物らしさをどこまで追求しているのですか?

山内さん 画面に映ったときにどう見えるかを一番大切にしています。上級貴族の御簾も、映像できれいに見える緑色を研究しました。

――映像では見えないところで大切にしていることは?

枝茂川さん 役者さんやスタッフに平安時代の気持ちになってもらうため、清涼殿の中にビャクダンの香りをただよわせたことがあります。

――役者さんたちの反応は?

山内さん まひろ(紫式部)役の吉高由里子さんは東三条殿のセットの庭を見ながらお酒を飲みたいと言っていましたね。脚本家の大石静さんも、セットを見るとパワーをもらえると言ってくれました。

枝茂川さん いいセットをつくれば、役者さんの芝居などにまで影響を与えることができるのは、この仕事の魅力だと思います。

取材を終えて 特派員の感想

平安の美を追求 スタッフの思い感じた

絵巻や資料を読み取り、取材もして本物に近づけていくお話が印象に残りました。スタッフさんたちの力で、平安時代が忠実に再現されている「光る君へ」の今後の展開が楽しみです。

平安絵巻の世界を色鮮やかによみがえらせることや、平安らしさの追求をかかげるスタッフさんたちの思いが清涼殿のセットに詰まっていました。全身で平安の美を感じました。

紫式部ゆかりの滋賀県の石山寺で関連展

紫式部が「源氏物語」を書き始めたとされているのが、滋賀県大津市の石山寺です。境内の明王院では「光る君へ」で使われた衣装や小道具などを展示する「大河ドラマ館」が開かれています。

境内にある世尊院では、恋をテーマに平安時代と現代のつながりを感じることができる「源氏物語 恋するもののあはれ展」も開催。恋愛に色や花、香りを駆使していた平安時代の世界を体感できるほか、源氏物語に登場する恋の和歌を、現代的に解釈したイラストの展示やミュージックビデオの上映も楽しめます。

どちらの展示も、2025年1月31日まで。中学生以上の入館料は600円です。

(朝日中高生新聞2024年9月22日号)

朝日中高生新聞は週1回おうちに届きます!

デジタル版は初回申し込み1か月無料!今すぐ読めます!

朝日中高生新聞は、忙しい中学生、高校生のために主要なニュースを週1回お届け。定期テストや調べ学習にも最適です。進路などお悩み相談やここでしか読めない漫画も。学校や塾では学べない知識が身につきます。

紙面版「朝日中高生新聞」は、日曜日発行/20~24ページのボリュームでご自宅にお届けします。デジタル版「朝中高プラス」は朝日中高生新聞のデジタル版で、週1回配信。デジタル版はバックナンバーも読めます!