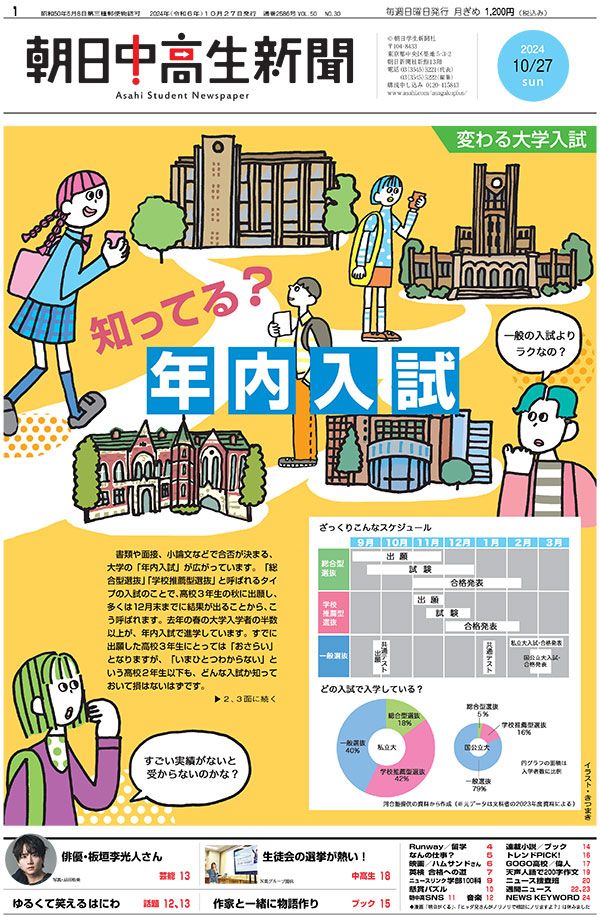

書類や面接、小論文などで合否が決まる、大学の「年内入試」が広がっています。「総合型選抜」「学校推薦型選抜」と呼ばれるタイプの入試のことで、高校3年生の秋に出願し、多くは12月末までに結果が出ることから、こう呼ばれます。去年の春の大学入学者の半数以上が、年内入試で進学しています。すでに出願した高校3年生にとっては「おさらい」となりますが、「いまひとつわからない」という高校2年生以下も、どんな入試か知っておいて損はないはずです。河合塾教育研究開発本部主席研究員の近藤治さんに聞きました。

ほぼ年内に合否/学校推薦型と総合型

どんな入試?

「学校推薦型選抜」と「総合型選抜」を指します。高校3年生の秋に出願して、私立大は12月末までにほぼ結果が出るので年内入試と呼ばれますが、「国立大学の合格発表はおもに年明け。年内にすべてが終わるわけではない」と近藤さんは釘を刺します。通称としてマスコミなどで使われています。

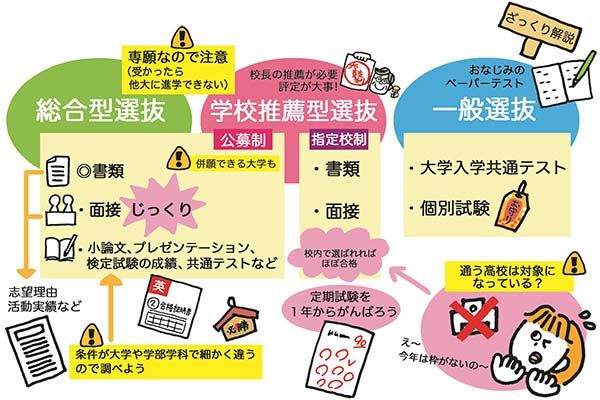

入試のタイプは大きく三つにわかれます。おなじみの学力を問う試験が「一般選抜」です。では学校推薦型と総合型は何が違うのでしょうか。

まずは時期。総合型のほうが早めです。また「校長の推薦が必要かどうか」も異なります。学校推薦型は文字通り学校(校長)が推薦するので必要ですが、総合型は要りません。ただ、学校推薦型はさらに「指定校制」と「公募制」にわかれるので要注意。指定校制は大学が指定する高校の生徒が対象で、自分が通う高校が指定校でないと、そもそも受験できません。評定(内申)をクリアして校内で選ばれれば、まず不合格になりません。それに対し公募制は、どの高校からも出願できます。また併願(合格しても他大に進学)できる私立大もあるのが、指定校制や総合型との違いです。

総合型の場合、校長の推薦は要らず、評定も求められないか求められるとしても低めです。ただ、志望理由や活動実績を記す書類や面接で、何を学びたいか、意欲を示すことが、より重要になります。「学校推薦型は先生が書類を結構準備してくれるけれど、総合型は受験者本人ががんばるイメージ」と近藤さんは説明します。

「早めの合格」大学側も受験生も利点

なぜ人気?

学校推薦型と総合型を採用する大学は増えています。かつての一般選抜には、学生が「入学後やる気がない」「均質化している」との声がありました。そこで、さまざまなタイプの学生を入れようと、入試を多様化させています。

とはいえ、とくに私立大で二極化が進んでいるのが実態です。志願者を多く集める難関大では、年内入試は多くても定員の4割ほど。倍率も高めです。一方、入学者の確保に苦労する大学では「定員の7割が埋まる大学もざら」と近藤さん。早めに生徒を確保し、定員割れを避けるねらいです。

受験生側にとっても人気は定着しています。学校推薦型はここ3年(2021~23年度)は同水準、総合型は長期的に見ると増加傾向です。「早めに合格を決めたいという心理が大きいのでは」といいます。

第一志望への近道

では、年内入試にどのように向き合えばいいのでしょうか。近藤さんが強調するのは、「一般選抜からの逃げで利用しない」ということ。「本当に(その大学に)行きたい」と強い気持ちがあるなら、積極的に利用すべきだといいます。

何を学びたいのか、行きたい大学はどこなのか、オープンキャンパスに足を運び、入学するのにどんなルート(入試方式)があるのかを調べ、対策を進めるといいと話します。「(年内入試は)第一志望への近道。徹底的に調べれば、その大学が好きになります」

年内入試「誤解」あるある

誤解 勉強しなくていいので一般選抜よりラク?

× 小論文やプレゼンテーション、検定試験の成績など、何らかの方法で学力はチェックされます。国公立大では4割が大学入学共通テストを課します。

とくに難関大の総合型は「事前の準備が大変」と近藤さん。「書類のほか、当日に面接やプレゼンテーションなどもあるので、決してラクとは思いません」

誤解 すごい活動実績がないとダメ?

× 受賞歴などがあれば、たしかに有利ですが、必ずしも必要ではありません。「すでに大学入学者の半分を占めるわけですし、トガった人ばかりではない」と近藤さんはいいます。

(朝日中高生新聞2024年10月27日号)

朝日中高生新聞は週1回おうちに届きます!

デジタル版は初回申し込み1か月無料!今すぐ読めます!

朝日中高生新聞は、忙しい中学生、高校生のために主要なニュースを週1回お届け。定期テストや調べ学習にも最適です。進路などお悩み相談やここでしか読めない漫画も。学校や塾では学べない知識が身につきます。

紙面版「朝日中高生新聞」は、日曜日発行/20~24ページのボリュームでご自宅にお届けします。デジタル版「朝中高プラス」は朝日中高生新聞のデジタル版で、週1回配信。デジタル版はバックナンバーも読めます!