沖縄県那覇市の首里城が火災で失われてから10月31日で5年がたちました。あの日、漆塗りの城が燃え上がるニュースを見て衝撃を受け、再建にたずさわろうと決意した沖縄の高校生がいました。京都の専門学校で漆工芸の技術を4年間学び、来年の春から漆職人として一歩を踏み出します。(編集委員・別府薫)

燃える首里城に衝撃、進路が決まる

漆職人をめざしているのは、京都府南丹市にある京都伝統工芸大学校の漆工芸専攻4年、松堂沙耶さん(22)です。沖縄県うるま市出身で、火災があった時は県立与勝高校の2年生でした。

「首里城が燃えている映像を見て、信じられない思いでした」と松堂さんはふり返ります。「学校にいても、家にいても喪失感でいっぱいで、ふとしたことで涙が出てきました」

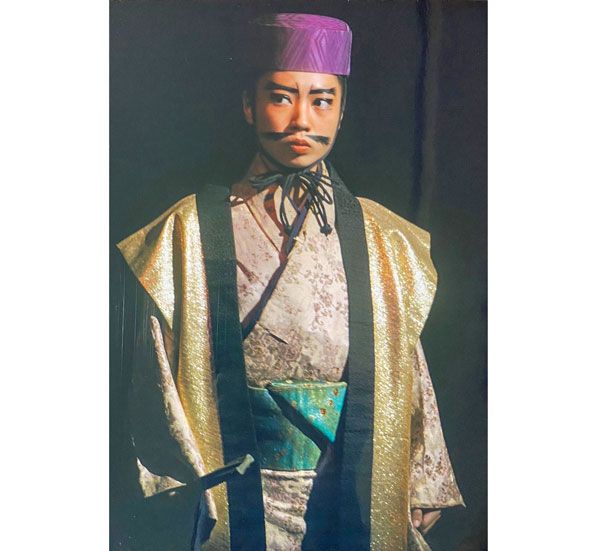

沖縄本島中部のうるま市には、首里城跡とともに世界遺産を構成する勝連城跡があります。松堂さんは当時、地元の中高生による舞台「肝高の阿麻和利」に打ち込んでいました。

沖縄の伝統的な歌舞劇「組踊」を現代風にアレンジした「沖縄版ミュージカル」で、琉球王国時代の勝連城主・阿麻和利の半生を描きます。松堂さんは首里城の王様の側近役として出演することが多く、正殿が描かれた幕の前で演技をすることが「誇らしかった」といいます。

火災の直後から、募金やボランティアなど自分にできることはないかと探しました。首里城の再建にかかわる仕事のなかでも漆職人が足りないことを知り、「やりたいことが見つかった」と道が開けた思いがしたそうです。

それまでは管理栄養士をめざしていましたが、急きょ進路を変更。とはいえ、美術は中学までの授業でしか経験がなく、美術や伝統工芸を基礎から教えてくれる今の学校を選びました。

卒業制作で首里城の玉座を再現

漆芸は、ウルシの木からとれる樹液を塗料として使う伝統工芸です。日本では奈良の正倉院にもおさめられているほど長い歴史があり、海外では漆器のことを「Japan」といいます。

松堂さんが魅力を感じるのは、木の器に漆をぬり重ねることで生まれる「唯一無二の輝き」。首里城の正殿にも赤い漆がふんだんに使われ、「巨大な琉球漆器」ともたとえられます。

表現方法も豊かで、漆の表面に絵をつける「蒔絵」や、真珠色の貝殻をはめ込む「螺鈿」などがあります。学校で写生の基本を学んだ松堂さんは、幼い頃から親しんだ沖縄の自然を漆の作品に表現しました。3年生の時には学内選抜で奨学金を得て、月桃という沖縄の花を描いた蒔絵の箱をつくりました。

今は卒業制作で、首里城正殿にあった漆塗りの玉座の模造に挑んでいます。

「中高生の頃の舞台でも大道具として使っていたので、卒業制作はこれしかないと思っていました」と松堂さん。

火災前に首里城にあった玉座は、「平成の復元」と呼ばれる前回の再建の時につくられたものです。実物は焼けてしまったので、写真集を見ながらの作業です。「これまでにつくった漆器と比べると、けた違いの大きさ。プロの職人の技がつまっていて、今の自分の技量でどこまで近づけるかが課題」だといいます。

首里城の再建を手がける沖縄の会社への就職も内定し、来年の春からは本格的な修業が始まります。「沖縄には高い建物がなく、丘の上に立つ首里城は青空に映えて本当に美しいです」。そんな沖縄の風景を取り戻す日を心待ちにしています。

「令和の復元」進む 正殿完成は2年後

首里城は、明治時代まで約450年続いた琉球王国の城です。以前も4度火災にあっていて、そのたびに再建されてきました。前回は1945年、太平洋戦争末期の沖縄戦。米軍の激しい攻撃で焼けてしまいました。地元の人の願いがかなって正殿などが建て直されたのは92年。この時の再建は「平成の復元」と呼ばれます。

2019年10月31日の火災では、正殿など9施設が全焼。原因はわかっていません。直後から「令和の復元」への機運が高まり、県がもうけた首里城未来基金には今年9月末までに60億円近い寄付が集まっています。

正殿の再建は26年秋の完成をめざして工事が進んでいます。木造の骨組みはほぼできあがり、これから外装や内装を担当する漆職人の出番が本格化します。

(朝日中高生新聞2024年11月3日号)

「朝中高プラス」は朝日中高生新聞のデジタル版です。忙しい中学生、高校生のために主要なニュースを週1回配信。定期テストや調べ学習にも最適!学校や塾では学べない知識が身につきます。