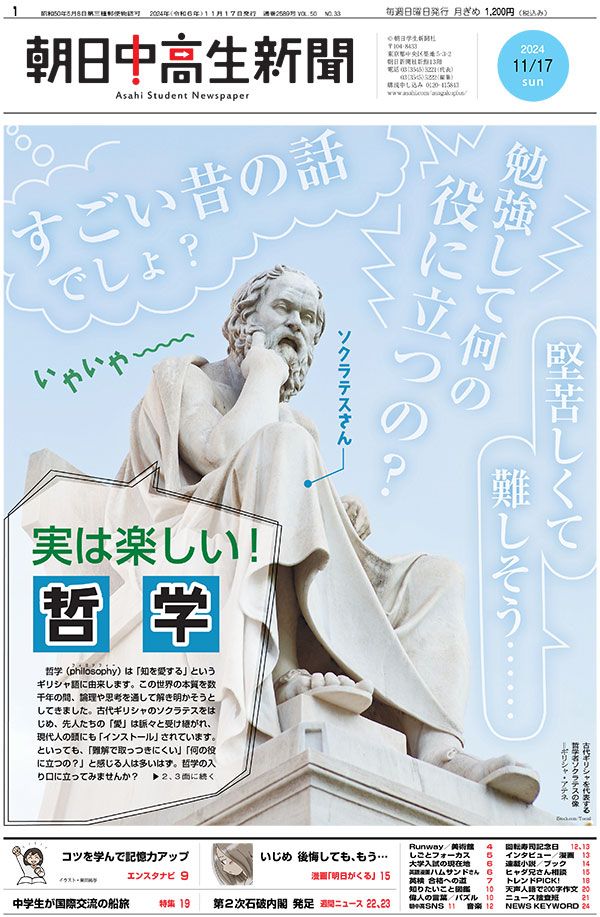

哲学(philosophy)は「知を愛する」というギリシャ語に由来します。この世界の本質を数千年の間、論理や思考を通して解き明かそうとしてきました。古代ギリシャのソクラテスをはじめ、先人たちの「愛」は脈々と受け継がれ、現代人の頭にも「インストール」されています。といっても、「難解で取っつきにくい」「何の役に立つの?」と感じる人は多いはず。哲学の入り口に立ってみませんか?

ポッドキャスト YouTube「ゆる哲学ラジオ」パーソナリティーに聞く

ポッドキャストやYouTubeで哲学の話題を配信する「ゆる哲学ラジオ」。パーソナリティーで、大学で哲学を専攻した平田トキヒロさん(写真左)と、聞き手のよしのぶさん(右)に、哲学の魅力や中高生におすすめしたい哲学者や本について聞きました。

Q なぜ哲学を学ぼうと思ったのですか?

A (平田さん) 大学でメディア論など社会学を専攻しようとしましたが、大学の先生から「君は哲学に向いている」と言われ、転向しました。

頭で「想像」するものがどう「存在」しているのか、興味があったのです。例えばこの新聞。現実の世界では光が目に反射し、脳が色を認識するとされます。でも新聞の存在を思い描くとき、光は関わりません。感覚などを介さずとも直感できることを哲学では「直知」といいますが、このメカニズムに興味を持ったんです。

哲学者は生活の延長線上にいる人

Q 哲学者って、どんな人だと思いますか?

A (よしのぶさん) 私は哲学を勉強したことがなく、「いろいろと難しい人たち」という認識でした。でも、トキヒロは哲学を学んだ割には柔らかい人で、話す哲学者のエピソードもとても人間くさいです。

本にまとめられた思想は究まっていても、講義が不人気で誰も来ない(ドイツのショーペンハウアー)とか、自分の学問を広めるためにうそをついた(中国の朱熹)とか……。あくまで僕たちの生活の延長線上にいる人なんだと分かりました。

A (平田さん) 自己紹介で哲学をやっていると言うと、だいたい「すごいね」か「何で?」という反応です。哲学は小難しく、何の役に立つか分からないと思われているみたい。だから「そんなに高尚なものではない」と知らせてとっつきやすくするのが、このラジオの目標なんです。

「あまのじゃく」にオススメ

Q 哲学の道を究めるには、どんな人が向いていますか?

A (平田さん) あまのじゃくな人です。強大な力に迎合したくない人、みんなが良いというものに乗っかりたくない人には特におすすめです。

哲学の本質は「抵抗する姿勢」だと考えています。ひと味違うものの見方は、新しい思想に結びつきます。哲学は西洋でしかできないという人もいますが、最近は見直されています。日本で育まれた哲学を、J-POPならぬ「J哲学」として広めようとしている哲学者もいます。

先人を追いかけて歴史を知ろう

Q 哲学はどんな風に学ぶものなのでしょう?

A (平田さん) 誰かの考えたことを知るには、その先人たちまで追いかける必要があります。哲学者の多くは超がつくほどの読書家。それぞれが「哲学史」の研究者で、歴史の全体像をつかみ、自分なりの哲学を築いています。

A (よしのぶさん) 私は高校で世界史を学びましたが、哲学者もその時々の政治の体制などに強く影響を受けていたようです。ある考え方がはやったり、廃れたりするのにも、そうした時の流れが関わります。歴史を知れば、哲学のおもしろさが増すと思います。

中高生にぜひ知ってほしい哲学者

アナクサゴラス(古代ギリシャ)

ソクラテスと同じ時代を生きながら、時代を先取りしすぎた哲学者

古代ギリシャの哲学者は、物質の根源は何かを突き止めようとしました。アナクサゴラスが唱えたのは「知性」。人間だけでなく、他の動物や植物にも知性が宿ると考えました。当時としてはおそらく「奇抜」でしたが、今となっては「正しい」とも言えるのでは?(平田さん)

朱熹(12世紀の中国)

江戸時代に幕府や藩に広く受け入れられた「朱子学」をつくり上げた思想家

「なぜ勉強しないといけないの?」と疑問を抱く中高生もいますよね。朱熹の答えは「平和になるため」。自説に都合が良いよう、先人の原典を勝手に書き換えるといった「ねつ造」もしましたが……、万国共通でなるほどと思える言葉を残したのはさすが。(よしのぶさん)

ヘーゲル(18世紀後半~19世紀のドイツ)

世の中のあらゆることを体系立てて説明しようとした体系家

歴史、法、美学など幅広く論じたヘーゲル。私は「個人と社会の関係性」を考えぬいた哲学者だと思います。国のために個人が抑圧されたり、個人が歴史を動かしたり。そんな世界でどう生きるかは今も大切です。面白い話も多い人物。続きはゆる哲学ラジオで!(平田さん)

平田さんおすすめの入門書

『普通という異常 健常発達という病』

近年、ADHD(注意欠如・多動症)やASD(自閉スペクトラム症)などが障害として扱われていますが、実は「普通」とされているコミュニケーションも病的ではないかと考える一冊。さまざまな哲学者が登場します。

『会話を哲学する コミュニケーションとマニピュレーション』

英国の哲学者グライスを研究する著者が、その考え方をさまざまな漫画を通して説明する本。なぜコミュニケーションが成り立つのかを、漫画を例に考えます。読みやすく、面白い一冊です。

『ソクラテスの弁明 クリトン』

せっかくなら原典を読みたくないですか? 哲学が「抵抗」から始まったことがよく分かる一冊です。師のソクラテスがなぜ死刑になったのか、弟子プラトンが考える「真実」が語られます。プラトンが解釈したソクラテスの思想が表れています。

どんな本でもいいので、身近な誰かと一緒に読むのが哲学に近づく道です。大学でも読書会で、難しい本をみんなで読んで議論します。同じ本でも読み方や理解の仕方が人によって違います。その違いや同じところを探したり、どうしてこうなったんだろうと疑問を出し合ったりするのは、すごく哲学的な行いなんです。(平田さん)

【ゆる哲学ラジオ】

YouTubeのチャンネル登録者が30万人を超える「ゆる言語学ラジオ」と同じく、2人1組で学問を語る新番組のオーディションを経て、2022年にスタート。よしのぶさんが主に話す「ゆる生態学ラジオ」も2人で担当。普段は両者とも企業で働いている。

(朝日中高生新聞2024年11月17日号)

※本サイトに掲載されるサービスを通じて書籍等を購入された場合、売上の一部が朝日学生新聞社に還元される事があります。

朝日中高生新聞は週1回おうちに届きます!

デジタル版は初回申し込み1か月無料!今すぐ読めます!

朝日中高生新聞は、忙しい中学生、高校生のために主要なニュースを週1回お届け。定期テストや調べ学習にも最適です。進路などお悩み相談やここでしか読めない漫画も。学校や塾では学べない知識が身につきます。

紙面版「朝日中高生新聞」は、日曜日発行/20~24ページのボリュームでご自宅にお届けします。デジタル版「朝中高プラス」は朝日中高生新聞のデジタル版で、週1回配信。デジタル版はバックナンバーも読めます!