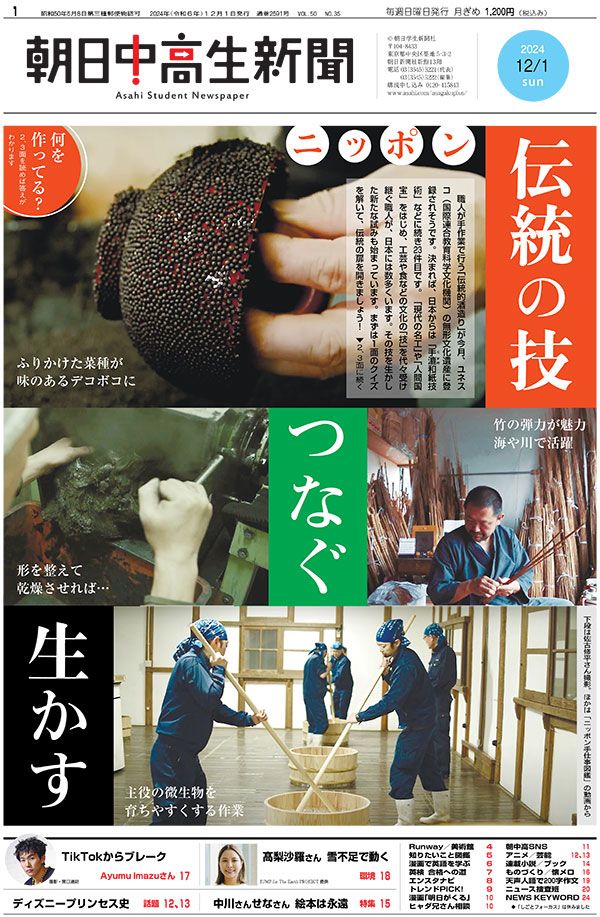

伝統工芸品は訪日客(インバウンド)の増加などで海外からも注目が集まっています。一方で職人の現場ではさまざまな課題も。全国各地の職人を取材し、ドキュメンタリー映像を記録するウェブサイト「ニッポン手仕事図鑑」の編集長と担当者に聞きました。

「ニッポン手仕事図鑑」が発信

職人の「声」を動画で

ニッポン手仕事図鑑は2015年から現在までに約100本の動画をYouTubeで公開しています。編集長の大牧圭吾さんが伝えたいのは職人一人ひとりの「声」です。

「技術を残すには文章にしにくい思いや感情、仕事への向き合い方を伝えるのが大切」。取材などで知り合った職人から、そんな話をよく聞くそうです。多くの人が抱くイメージと違い、職人はおしゃべりと大牧さん。「話すのは苦手と言う人も、いざ話し始めたら止まらないです」

人手不足にミスマッチの問題も

伝統工芸の現場は、さまざまな社会課題と隣り合わせです。例えば人手不足。特に大牧さんが危機を感じるのが「職人を支える職人」の課題です。完成品を作る職人はいても、使う素材や道具を手がける職人が数えるほどしかいない場合があり、継承が危ぶまれています。木からうるしを採る刃物、織物の機械の部品、鬼がわらの形を整えるへらなどが当てはまります。

その一方で、伝統工芸に魅力を感じ、自らの仕事にしたいと考える若い世代が確実にいる実感もあるそうです。足りていないのが、人手を求める職人の工房との「マッチング」。ニッポン手仕事図鑑では大学とも連携して後継者インターンシップを開き、両者をつないでいます。

「今は大量生産の品より、長持ちして使うと楽しくなるような品物の人気が高い。さらに伝統工芸は、使い終えたら自然にかえる素材でできた物がほとんどです。時代が伝統工芸を必要としています」

こけし愛 小3で一目ぼれ

担当の堀山結花さん(26)

企画やデザインに携わる堀山結花さん(26)は、東北地方で作られる「伝統こけし」に首ったけです。東京育ちですが小学1年でこけしを知り、3年の時、山形県で故・阿部常吉の一作を見て「欲しい!」と一目ぼれ。翌年から夏に家族で産地を巡る「こけし旅」を始め、今も継続中です。

中学も生活の中心には伝統こけし。理科の自由研究では「伝統こけし製作での摩擦と木の熱膨張の関係」を探究。目標にした「伝統こけしの産地である東北に住むこと」は、東北芸術工科大学(山形市)に進学してかないました。ただ、挫折もあったそうです。

高校は進学校で朝から晩まで受験勉強の毎日。こけしを追う余裕はなく、大学に進む明確な目標も見失い、次第に勉強熱も冷めました。改めてこけし中心の進路にかじを切ったのは卒業後。「イラストを描く特技を生かしつつ、こけしを社会に発信する方法を学びたい」と考えました。

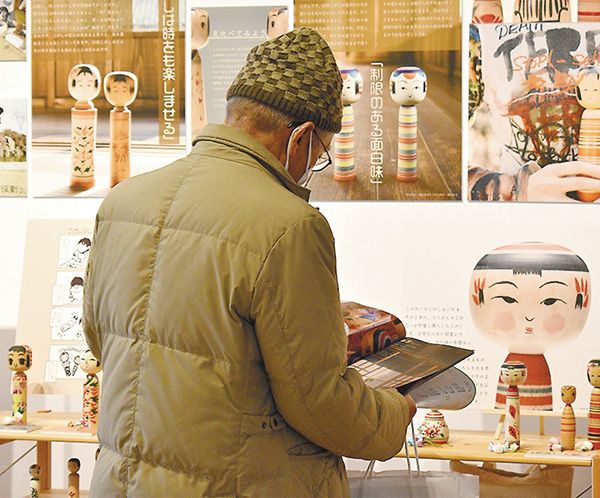

大学生活はこけしの一大産地の宮城県を拠点に、車やバスで通学。行政の担当者に直談判し、宮城・鳴子温泉で毎年行われる「全国こけし祭り」の運営にも参加しました。卒業研究では、使う木材を一体ずつ変えた特注こけしやパネルを飾る展示会を開催。見る人がどこに心引かれるかを探りました。「マニアを超越した着眼点」と教員をうならせ、学内の賞に輝きました。

伝統こけしはすべてが手作業。顔や体つきが一体ごとに違い、胴のくびれにも高い技術がつまっています。そんな「沼」にはまるうち、幅広い工芸品への造詣が深まり、今の仕事に就きました。「伝統工芸のために何ができるのか、ワクワクしかないです」

動画はこちら

https://nippon-teshigoto.jp/(外部サイト)

(朝日中高生新聞2024年12月1日号)

※本サイトに掲載されるサービスを通じて書籍等を購入された場合、売上の一部が朝日学生新聞社に還元される事があります。

朝日中高生新聞は週1回おうちに届きます!

デジタル版は初回申し込み1か月無料!今すぐ読めます!

朝日中高生新聞は、忙しい中学生、高校生のために主要なニュースを週1回お届け。定期テストや調べ学習にも最適です。進路などお悩み相談やここでしか読めない漫画も。学校や塾では学べない知識が身につきます。

紙面版「朝日中高生新聞」は、日曜日発行/20~24ページのボリュームでご自宅にお届けします。デジタル版「朝中高プラス」は朝日中高生新聞のデジタル版で、週1回配信。デジタル版はバックナンバーも読めます!

「朝中高プラス」は朝日中高生新聞のデジタル版です。忙しい中学生、高校生のために主要なニュースを週1回配信。定期テストや調べ学習にも最適!学校や塾では学べない知識が身につきます。