2023年度の処理数、全国で2千件以上

太平洋戦争の痕跡は、激戦地だった太平洋の島々などに今も残されています。一方、日本国内にも遺構だけでなく、危険な不発弾が地中や海に多数あり、宮崎市の空港で昨年起きた不発弾の爆発は大きなニュースになりました。陸上自衛隊による不発弾の処理件数が全国で最も多いのが沖縄県です。不発弾が私たちに伝えるものを考えます。

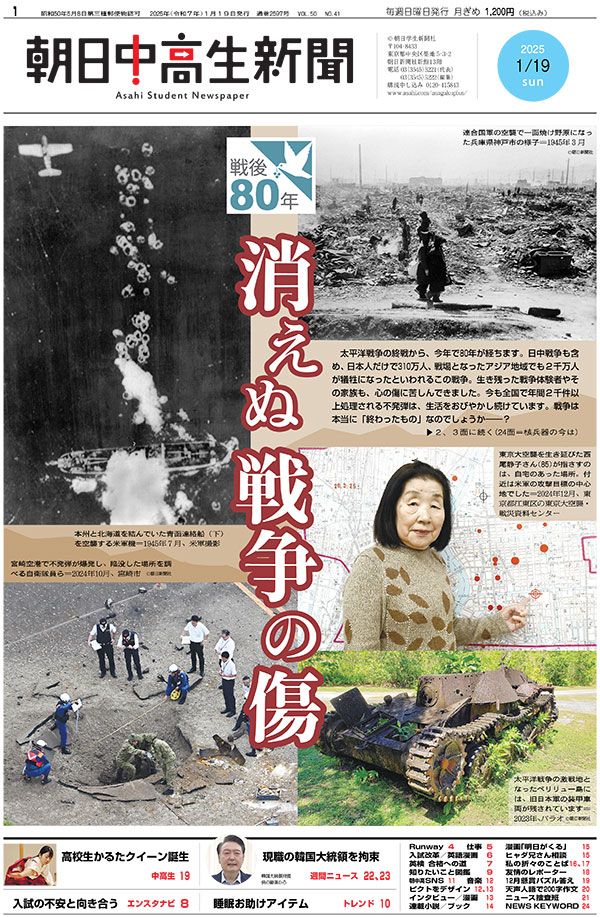

宮崎市の宮崎空港で昨年10月に爆発した不発弾は、戦時中に落とされた米国製の250キロ爆弾でした。けが人は出ませんでしたが、滑走路と駐機場をつなぐ誘導路が陥没し、滑走路は一時閉鎖されました。

宮崎空港はもともと旧海軍によって建設された飛行場で、太平洋戦争中に空襲を受けました。これまでも、米軍が投下したとみられる不発弾が相次いで見つかっています。

ただ、不発弾は宮崎だけで見られるものではありません。陸上自衛隊が2023年度に処理した不発弾等は全国で2348件もあり、その重量は37.5トンに上ります。

不発弾は海でも確認されています。戦時中、米軍は日本近海に1万個以上の機雷を仕掛けたとされます。海上自衛隊は23年度までの5年間で4件の機雷を処理しました。

沖縄に集中「処理にあと100年」

全国で処理される不発弾や弾薬類のうち、およそ2割を占めるのが沖縄県です。太平洋戦争末期、沖縄では米国をはじめとする連合国との地上戦が行われました。激しい戦闘は住民も巻き込み、20万人以上が犠牲に。戦後、沖縄は1972年5月15日に日本に返還されるまで、米国が統治しました。

県の資料によると、戦時中に県内で使用されたとみられる弾薬量は約20万トン。米軍が日本の本土に落としたとされる約16万トンを上回ります。

その影響は返還後も続いています。那覇市の幼稚園近くで74年、旧日本軍の改造地雷が爆発し、幼児ら38人が死傷。2009年には糸満市の工事現場で、2人が重軽傷となる爆発がありました。県内にはなお1800トン以上の不発弾が埋まっているとされ、全て処理するには100年以上かかるともいわれています。

「戦争は沖縄戦で終わっていない」。沖縄国際大学准教授で、沖縄の戦後史に詳しい秋山道宏さんは不発弾を念頭にそう指摘します。陸上自衛隊が23年度、沖縄県で処理した不発弾等は441件。1日に1件以上が処理されている計算です。「日本の面積のわずか約0.6%の沖縄に、不発弾が集中している。『鉄の暴風』ともいわれる空爆や砲撃の激しさを理解する必要がある」と話します。

県民にとって不発弾は「戦争を思い起こさせる身近なもの」。今も残る戦争の影響を「またか」と突きつける存在といいます。処理のための通行止めは日常的だそうで、生活にも支障をきたしています。

「この80年は、終わらない戦争が継続してきた80年でもある」と秋山さん。「不発弾は米軍基地での砲撃や射撃の演習により、新たに生まれ続けています。沖縄の問題だと限定せず、戦後の日本はどう歩んできたのか、自分に引き寄せて考えてほしい」と話しました。

(朝日中高生新聞2025年1月19日号)

朝日中高生新聞は週1回おうちに届きます!

デジタル版は初回申し込み1か月無料!今すぐ読めます!

朝日中高生新聞は、忙しい中学生、高校生のために主要なニュースを週1回お届け。定期テストや調べ学習にも最適です。進路などお悩み相談やここでしか読めない漫画も。学校や塾では学べない知識が身につきます。

紙面版「朝日中高生新聞」は、日曜日発行/20~24ページのボリュームでご自宅にお届けします。デジタル版「朝中高プラス」は朝日中高生新聞のデジタル版で、週1回配信。デジタル版はバックナンバーも読めます!