福岡県立糸島農業高校(糸島市) 動物活用コース

元食肉会社員の教諭が指導し、地域の支えで肉牛を育てる――。福岡県立糸島農業高校(同県糸島市)動物活用コースの生徒たちは日夜、牛の肥育に取り組んでいます。1月には、全国の農業高生が育てた牛の肉質を競う「和牛甲子園」(JA全農主催)に初出品しました。(朝日新聞西部報道センター記者 榎本瑞希)

竹の敷料や酒かす利用のエサ

1月14日の朝。黒毛和牛の「けんじ号」が、ゆっくり出荷のトラックに乗り込みました。体重は推定800キロ弱。2023年夏に生後9カ月で迎えられ、2倍以上の重量に育ちました。

「ありがとう」「大好きだよ」

中心になって世話をしてきた女子生徒3人が出発直前までブラシをかけました。森内まおさん(3年)は「毎日一緒に過ごして、いて当たり前の存在になっていました」と涙ぐみました。

同校は22年、家畜やペットの飼育を専門的に学ぶ動物活用コースを設置。以前から子牛の繁殖をしていましたが、子牛に栄養価の高いエサを与える「肥育」にも取り組むことにしました。

導入に奔走したのが、河原治子教諭(30)。鹿児島大学の農学部で学び、卒業後は食肉会社で4年間、豚肉の品質管理やスーパーへの営業を担当しました。現場経験を積み、元々志望していた教員に転身しました。

けんじ号の肥育では、牛舎の敷料をふかふかにしてストレスを減らそうと、竹を砕いてチップに加工。育ちすぎる竹林に悩む地元の所有者が快く協力しました。

酒かすをエサにまぜて肉質を向上させる研究も始め、地域の酒蔵を見学。子牛を産む繁殖牛向けには福岡空港の刈草を発酵させた飼料を提供してもらうなど、地域ぐるみで取り組みました。

肥育の厳しさも知りました。昨年11月中旬。土曜に登校した津田舞香さん(3年)が「おはよう」と声をかけると、いつもなら寄ってくるけんじ号が体を起こしません。顔も「どことなく不安げ」。立てなくなっていました。

霜降り肉にするにはビタミン投与を一時的に抑えますが、抑制しすぎると歩行に支障が出る場合があります。生徒たちは河原教諭から「大会を待たずに食肉処理する必要があるかもしれない」と説明を受けました。

けんじ号はビタミン注射を受けてなんとか復調。生徒たちは日曜も登校して見守りました。「命の危機を乗り越えて、初めておいしい牛肉ができる。責任を感じました」(津田さん)

命と向き合った1年半

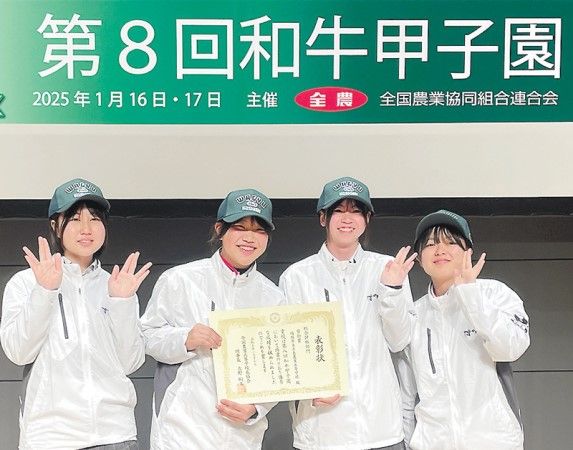

最高A5ランク「博多和牛」認定!

1月に東京であった和牛甲子園本番。食肉処理を終えた枝肉の見学の時間、向井優希さん(3年)は真っ先にけんじ号の胸部を見やりました。立てなくなった時期に柵にぶつけており、肉の評価を下げる傷がついていないか不安でした。

結果は、無事。赤身の中に入った脂肪(サシ)も十分だと好評でした。「けんじが頑張ってくれた」。向井さんはほっとしました。

入賞は逃しましたが、最高のA5ランクの格付けを得てブランド牛「博多和牛」に認定されました。

ともに過ごした1年半という時間。「命と向き合って、『いただきます』の言葉に心を込めるようになりました」と向井さん。春からは食肉会社で、生産者と消費者の架け橋として働く予定です。

(朝日中高生新聞2025年2月9日号)

「朝中高プラス」は朝日中高生新聞のデジタル版です。忙しい中学生、高校生のために主要なニュースを週1回配信。定期テストや調べ学習にも最適!学校や塾では学べない知識が身につきます。