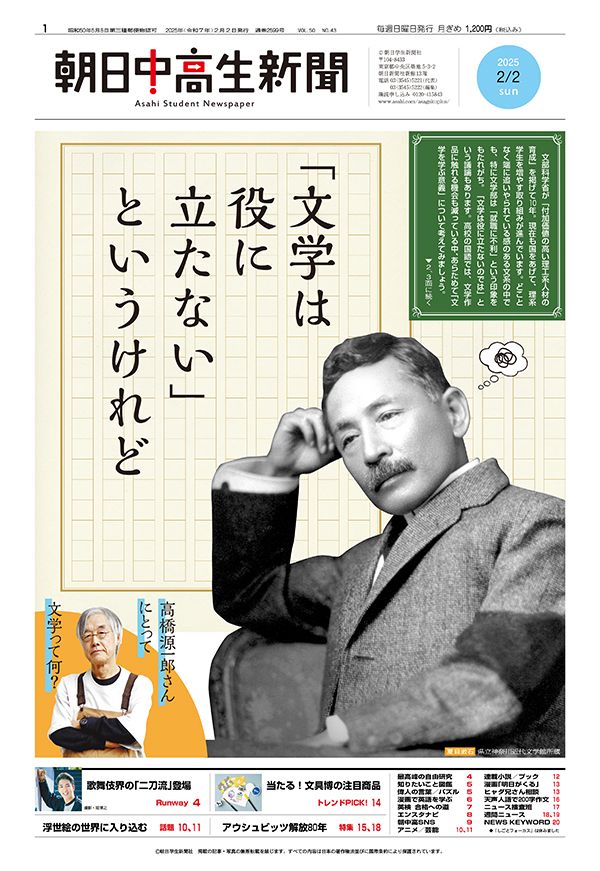

専門家に聞く

高校の国語で文学作品に触れる機会が減っています。2022年に学習指導要領が変わった影響が出ているといいます。愛媛大学教育学部講師の清田朗裕さんに、高校国語のいまについて聞きました。

3年前の学習指導要領改訂で、大きく変わった高校国語。清田さんによると、「それまでの高校国語は、文章を読んで理解することが中心。改訂は、話す・聞く、書くという言語活動を増やすという狙いがあった」そうです。

もともと高1では、必修科目の「国語総合」で週4時間、論説文や文学作品、古文、漢文といった分野を幅広く学んでいました。改訂後は、論理的、実用的な文章を扱う「現代の国語」と、小説や随筆、詩歌俳句、古文、漢文を扱う「言語文化」に分けられ、それぞれ週2時間ずつに。高2以降の選択科目も、「国語表現」「現代文A・B」「古典A・B」から、「論理国語」「文学国語」「国語表現」「古典探究」になりました。必修の「現代の国語」と選択の「国語表現」では、話す・聞く、書くの言語活動を重視するため、これらを取り上げる授業時数が明確に設定されました。

「卒業後、社会に出る生徒もいる中、高校生のうちに、社会人としてふさわしい話し方や聞き方、また文章作成能力を身につけないのはどうなのか、と。そうした課題を克服するための科目再編です」

これにより、社会で生きる力はさらに身につくはず。清田さんも「今の高校生は、以前より高度な内容を学んでいるのは間違いない。共通テストの難易度も上がっている」と話します。

AIにできない「読み込み」が大事

多様な読み方は「生きる土台」に

しかし、科目再編による弊害も出ています。相対的に「読む」学習の時間が減り、高校の国語教員からは、「特に文学作品を読む授業に時間を割けない」という声が聞かれるそうです。

というのも、「言語文化」は週2時間。古文と漢文の基礎を学ぶのには時間がかかるため、文学作品にかける時間は少なくなります。高2以降、「文学国語」を選ばないと、生徒が文学作品に触れる機会はさらに減ります。

高校国語の定番文学作品といえば、夏目漱石の「こころ」。授業では、例えば、「私」の心情の変化や、「Kはなぜ自殺してしまったのか」といった主題を考えるため、作品を精読し、そのディテール(細部)を読み込んでいきます。

「しかし授業時間が減ると、ディテールを読み込めないまま、主題について考えることになるので、作品への理解を深めにくくなります」

また文学教育では、作品内に「書かれていないこと」に対し、自分の意見を考え、ほかの人の意見を知るのも重要だといいます。

「『現代の国語』で取り扱う実用的な文章とは、簡単にいうと取扱説明書。取扱説明書は、いろんな読み方ができたら困ってしまいますよね。だから、そういったものを正確に読み取る力は、たしかに必要です。しかし文学作品は、一人ひとり違った読み方ができ、同じ人でも人生経験を積むことによって、以前とは異なる読み方ができます」

そうした多様な読み方を学び「私とは何か、他者とは何かを考えること」は、社会で生きる土台になるといいます。

「これからの時代、文章の大事なところを要約する力は、AI(人工知能)が担ってくれるかもしれません。しかし、ディテールを読み込むことは人間にしかできない。そこにもまた、文学教育の意味が生まれるようになると思います」

高校国語の定番文学作品

夏目漱石「こころ」

中島敦「山月記」

森鷗外「舞姫」

梶井基次郎「檸檬」

芥川龍之介「羅生門」

Q 国の方針は?

理系学生「5割」を目指す

2015年、文部科学省は国立大学に向けて、主に文系の人文社会科学系の学部や大学院の「廃止」や、社会的に要請の高い分野への「転換」を求めると受け取れる通知を出しました。「文系軽視だ」と批判を浴び、学術団体が声明を出すなどしました。その後文科省は「誤解を与える文章だった」と釈明しています。

22年には政府の教育未来創造会議が、理系分野を専攻する大学生の割合を、現在の35%から32年ごろまでに50%程度に増やす目標を示しました。デジタルや人工知能(AI)、脱炭素などを研究する人材が「日本の成長と発展に不可欠」だとします。

国は成長分野に関する大学の学部再編や、学部・研究科の定員増加などにかかる経費を支援していて、理系学部を初めて設置するという文系大学も増えています。文科省は文系・理系の枠組みにとらわれない「文理横断教育の推進」も掲げています。

Q 大学受験の変化は?

共通テストで評論・資料の配点増

今年1月にあった大学入学共通テストは、22年の学習指導要領改訂を反映した初の試験でした。国語では大問が4問から5問となり、試験時間が10分増えました。これまで「近代以降の文章」は、評論と文学作品などが1問ずつの計2問でしたが、今回計3問に。増えたのは、実用的な文章とグラフを読み取る資料問題です。

配点は五つの大問のうち評論・小説・古文・漢文は各45点(昨年は各50点)に。新しく増えた資料問題が20点となりました。

Q 文系・理系の就職率は?

大きな差はなし

厚生労働省と文科省の発表によると、24年春に就職した大学生の就職率(24年4月1日時点、抽出調査)は98.1%でした。文系・理系別では、文系が97.9%(前年同期比0.8ポイント増)、理系が98.8%(同0.7ポイント増)。理系がわずかに上回っていますが、大きな差はありません。

コロナ禍による採用への影響がほぼなくなり、人手不足感が高まる中で、全体の就職率は調査を始めた1997年卒以降、過去最高に。文系の就職率は過去2番目に高い水準、理系の就職率は過去最高となりました。

清田朗裕(きよた・あきひろ)

愛媛大学教育学部講師。ひつじ書房ウェブマガジン「未草」で「『現代の国語』と『言語文化』の問題点」を連載。中高生の優秀な研究を紹介し解説する『日本語探究のすすめ 日本語学と国語教育の連携に向けて』(日本語学会/編、大修館書店)の執筆に参加。

(朝日中高生新聞2025年1月26日号)

朝日中高生新聞は週1回おうちに届きます!

デジタル版は初回申し込み1か月無料!今すぐ読めます!

朝日中高生新聞は、忙しい中学生、高校生のために主要なニュースを週1回お届け。定期テストや調べ学習にも最適です。進路などお悩み相談やここでしか読めない漫画も。学校や塾では学べない知識が身につきます。

紙面版「朝日中高生新聞」は、日曜日発行/20~24ページのボリュームでご自宅にお届けします。デジタル版「朝中高プラス」は朝日中高生新聞のデジタル版で、週1回配信。デジタル版はバックナンバーも読めます!