日本大学危機管理学部など(東京都世田谷区)

「避難訓練をアップデートする!」。そんな新しい取り組みが、日本大学危機管理学部を中心に始まりました。避難訓練といえば、「お・は・し・も」(押さない、走らない、しゃべらない、戻らない)などというイメージ。どう変えていこうというのでしょうか。(朝日新聞東京本社社会部記者 狩野浩平)

身を守る姿勢、臨機応変に

2月20日、日本大学三軒茶屋キャンパス(東京都世田谷区)の教室。学生たちに、講師が突然言いました。「地震です! 5秒以内に頭を守ってください」

10人ほどの学生は大慌て。机の下に潜ろうとしても椅子や荷物が邪魔になり、間に合わないとあきらめてマフラーで頭を覆う女子学生も。講師は「地震はいつ起こるかわからない。練習のためでなく、本番のための訓練をしないといけない」と話しました。

講師はNPO法人「減災教育普及協会」の江夏猛史理事長。この日は能登半島地震の被災地支援などに取り組んできたボランティアサークルに、適切な避難訓練の大切さを説きました。

江夏さんによると、「お・は・し・も」などは火災を想定した標語。危険な場所がはっきりしていて、早く離れるために有効です。ただ地震のようにどこが危険かわからない時は、一律の行動でなく「現場で何が起きるか」を考えて行動する力が重要だといいます。

江夏さんは天井落下や家具転倒の恐ろしさを説明した後、さらに多くの教育・保育施設で推奨されている「ダンゴムシのポーズ」にも言及。地震の際、うずくまって両手で頭を守る姿勢のことです。

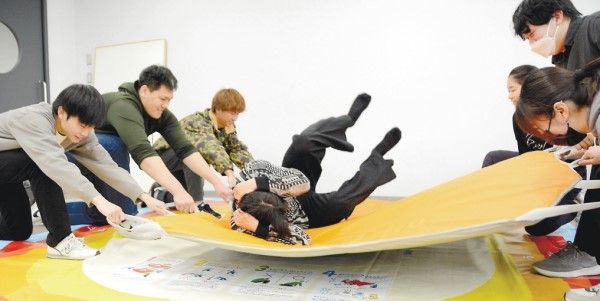

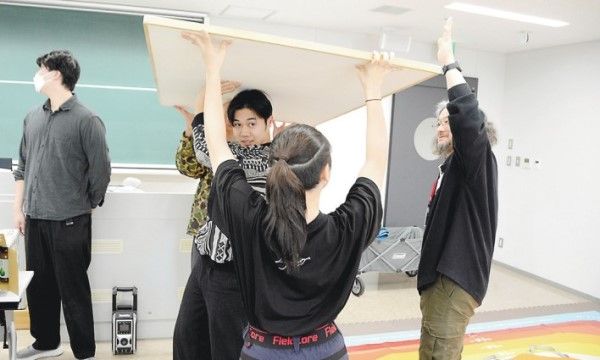

江夏さんは取っ手がついた180センチ四方のマットを持ち出しました。人が上にのり、周りの人が取っ手を持って揺さぶると、簡単に地震を疑似体験できる仕組みです。

体格のいい男子学生がマットの上でダンゴムシのポーズをとり、周囲の学生が揺さぶります。すると、男子学生はころころ転がり、すぐに仰向けにひっくり返されてしまいました。

次は同じ学生が、江夏さんに教えられた「カエルのポーズ」に。両手、両ひざを地面について顔を上げるもので、今度は強く揺らされても姿勢を保ち、周囲の状況を目で確認し、はって移動することもできました。

学生たちが席に戻ると、再び江夏さんが突然「地震です!」。今度は机の下だけでなく、天井の落ちにくい部屋の四隅や、周囲に物の少ない場所へ移動する学生もいました。

学生が学び、次世代に伝える

マットで揺れを体験した危機管理学部3年の友野瑛大さんは、「自分が小学校や中学校で受けた避難訓練はこなすだけで、形骸化していた印象。防災教育を研究しており、今日学んだことは驚きと発見でいっぱいだった」と話しました。

危機管理学部は1月、減災教育普及協会や、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)の活用に取り組む団体・研究機関と包括連携協定を結びました。来年度から、大学の系列の認定こども園や高校などを対象に、災害を疑似体験できるマットやアプリを使った新しい避難訓練を始め、効果を検証する予定です。

同学部の秦康範教授は、学生たちにも指導する側として参加してもらおうと考えています。「特定の行動を徹底するだけでは子どもの命は守れない。学生たちが主体的に避難する力を身につけ、さらに下の世代へと伝えていく循環を生み出していきたい」と話しました。

(朝日中高生新聞2025年3月9日号)

「朝中高プラス」は朝日中高生新聞のデジタル版です。忙しい中学生、高校生のために主要なニュースを週1回配信。定期テストや調べ学習にも最適!学校や塾では学べない知識が身につきます。