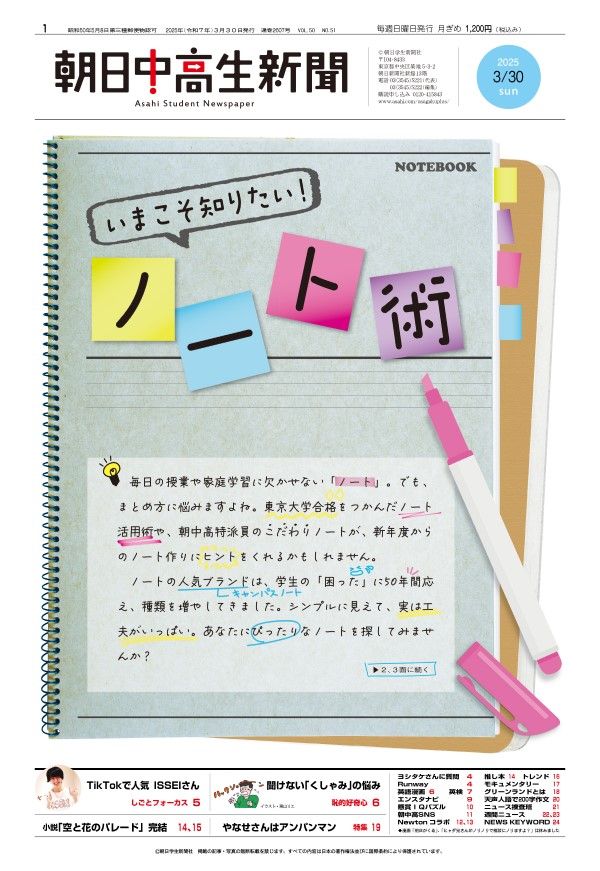

みおりんさんに聞く

著書や、ユーチューブチャンネル「みおりんカフェ」などでノート術を発信している東京大学卒の勉強法デザイナー・みおりんさん。1年にわたる自宅での浪人生活を経て、東大合格をつかんだ一つのかぎが、ノートを活用した勉強でした。その基本やポイントを聞きました。

家と学校の4種類を活用、強い味方に

Q(質問) ノートをどのように活用していましたか?

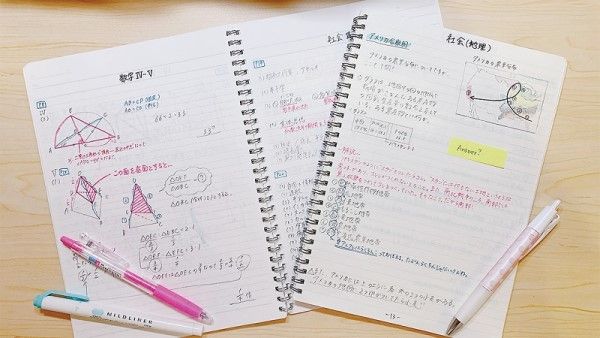

A(みおりんさんの答え) 勉強に使うノートといっても、さまざまな種類があります。中学生の頃、私は次のように四つに分けていました。

学校で作るノート

❶授業ノート 学んだ内容をわかりやすく整理する

おうちで作るノート

❷演習ノート 実際に問題を解いてみたり、スペルを書いてみたりと力試しをする

❸間違い直しノート テストや問題集などで間違えた問題だけをまとめる

❹まとめノート 苦手な部分だけをまとめる

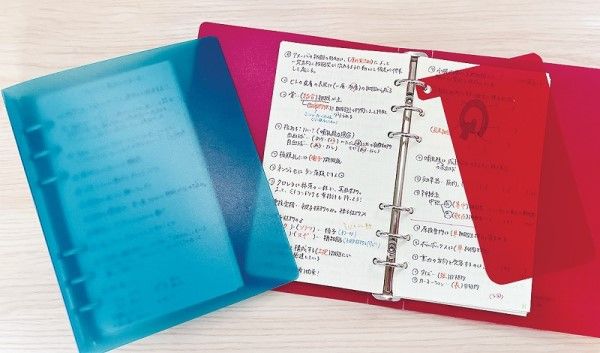

❸❹は、効率的に自分の苦手な部分を見直すことができます。高校生になると、この二つを1冊にまとめた暗記ノートという形にするなど、アップデートしていきました。

Q おうちで作るノートは教科別に分けるのですか?

A 全ての教科を1冊にまとめるのがおすすめです。1冊にまとめることで情報を一元化でき、苦手な部分を見直しやすくなるほか、持ち運びもしやすいと思います。

読み返すことを意識

Q ノートをとるポイントは?

A だらだらと文章を書くのではなく、「見出し+箇条書き」で書くのが基本です。

演習ノートは書いて終わりで大丈夫ですが、授業ノートや間違い直し、まとめノートは読み返すことが前提です。読み返すことを考えて見やすく書くようにしましょう。

Q ペンの色はどのように分けるとよいですか?

A 私は、授業で初めて知ったことは赤、すでに知っていたことは緑、単語や用語の意味は水色、和訳や現代語訳、その他のポイントなどは青のペンとしていました。自分の中で色の意味を決めておくと、使う色も絞られてきます。

時間がないときは、赤ペンで書かれたところを中心に見直すなど、文字の色を見るだけで情報の種類や重要度を認識できます。

Q 他に心がけたいことは?

A 授業ノートなら、先生の豆知識や雑談、自分が感じたことのメモを書くのもおすすめです。授業の光景が思い出しやすくなると、授業の内容も思い出せるからです。

文字だけではわかりづらいものもあるので、イラストを描いたり、描けないものは教科書や資料集などからコピーしてノートに貼ったりしましょう。

「勉強の冷凍保存」しておく

Q そもそも、なぜノートをとるのでしょうか?

A 授業を受けただけでは、全てを覚えたり理解したりすることはできません。ノートに書くことで、後からおさらいできる良さがあります。私は「勉強の冷凍保存」と呼んでいます。

複雑な内容や図にしないとわかりづらいようなものも、ノートにわかりやすく「見える化」することで、自分の頭の中の整理にもつながると思います。

Q 中高生へメッセージを。

A あくまでノートをとることは手段。書いて満足するなどノートを作ることが目的になってはいけません。

ノートを活用した勉強は、書くのは3割、読み返したり解き直したりするのが7割程度だと意識しましょう。ノートを自分の味方にしていってください!

みおりん

1994年生まれ。著書に『モチベも点数もめきめきアップ! 中学生のおうちノート術』(実務教育出版)、『東大女子のノート術 成績がみるみる上がる教科別勉強法』(エクシア出版)など。

(朝日中高生新聞2025年3月30日号)

朝日中高生新聞は週1回おうちに届きます!

デジタル版は初回申し込み1か月無料!今すぐ読めます!

朝日中高生新聞は、忙しい中学生、高校生のために主要なニュースを週1回お届け。定期テストや調べ学習にも最適です。進路などお悩み相談やここでしか読めない漫画も。学校や塾では学べない知識が身につきます。

紙面版「朝日中高生新聞」は、日曜日発行/20~24ページのボリュームでご自宅にお届けします。デジタル版「朝中高プラス」は朝日中高生新聞のデジタル版で、週1回配信。デジタル版はバックナンバーも読めます!

「朝中高プラス」は朝日中高生新聞のデジタル版です。忙しい中学生、高校生のために主要なニュースを週1回配信。定期テストや調べ学習にも最適!学校や塾では学べない知識が身につきます。