駒場学園高校(東京都世田谷区)

生徒たちが起業を目指して活動する、探究的な学びの時間が、駒場学園高校(東京都世田谷区)にあります。卒業後も活動を続けようとする生徒たちもあらわれました。(朝日新聞社会部記者 本間ほのみ)

ハラスメントを未然に防ぐ活動

「私たちは『加害者も被害者もつくらない社会』を目標に、活動しています」。3月、そう手紙を送ってくれたのは、ハラスメントの未然防止教育をする「Üniring(ユニリング)」という団体を、2年生の時に立ち上げた、現在大学1年の石橋舞優さん(18)と寺井葉南さん(18)。

2人は同高校が2021年に始めた、放課後に希望者を募って探究活動をする「起業LAB」に参加しました。ラボでは起業家を講師として招いて週1回、自分たちで事業計画を考えます。

寺井さんは起業する両親にあこがれ、1年生の時からラボに参加。石橋さんも経営に興味があり、2年生の時に参加しました。

同じ部活動に所属する2人は、共通の悩みがありました。コーチの指導が自分たちに合わず、つらい思いを抱えていました。

「自分も傷つきたくないし、後輩に同じ思いをさせたくない」。そう思った寺井さんが石橋さんを誘い、ハラスメントなどの相談窓口をつくることを考えました。「でも、窓口に来るときは被害を受けた時。問題が起きてからの支援になってしまう」と気づきました。「傷つく前に防止できればいいのに」。2人はハラスメントを学ぶことが未然防止につながるのでは、と考えました。

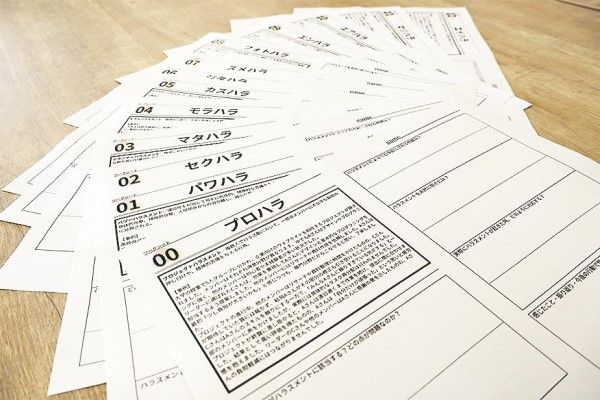

インターネットなどで調べ、セクハラやパワハラなど73のハラスメントをリスト化しました。そのうち、2人で考えた事例から「どの点がハラスメントか」「未然に防ぐには」などの項目を設け、考えを書き込むシートを作成。今年1月、ラボに参加する生徒を対象に、ワークショップを初めて開催しました。

ワークショップでは、シートをもとに参加者同士で意見を交換し、様々な価値観の共有を目指します。寺井さんは「ハラスメントは何か、を知るきっかけにしてもらいたい」。石橋さんは「日常にハラスメントがあふれていることに気づいてほしい」と話します。

大学進学後も活動継続を決意

2人は大学進学後も、活動を続けていくことを決めました。

石橋さんは接客業をする祖母が、後輩への指導などがハラスメントにならないか心配していたといい、「ハラスメントは私たちの身近で起きている。悩んでいる姿をみてどうにかしたい、という思いがエネルギーになっている」と言います。寺井さんも「周りの人から『続けてよ』と言われ、困っている人はたくさんいると知った。必要とされているなら、続けたい」。

放課後の探究活動を担当する長田一郎教頭(59)は、ラボから卒業後も続く活動が生まれたことについて「感無量です」と喜びます。「探究を通して自分たちにとってネガティブな体験をポジティブに変える力を身につけてくれた。この力で、誰もが住みよい社会をつくっていってほしい」

探究活動に力を入れる同高校。長田教頭は「探究は自分が社会にどんな影響を与えられるかを考える学び。これからも生徒たちの取り組みを応援していきたい」。

■2人が調べた主なハラスメント

- パワーハラスメント(パワハラ) 優位性を利用して相手に肉体的、精神的な苦痛を与える行為

- セクシュアルハラスメント(セクハラ) 性的言動によって働く上で不利益を被ったり、就業環境を妨げられたりすること

- マタニティーハラスメント(マタハラ) 職場において妊娠や出産、育児を理由に従業員に対して不利益な取り扱いや嫌がらせを行うこと

- カスタマーハラスメント(カスハラ) 客の立場を利用して自己中心的で理不尽な要求をする行為

- エイジハラスメント(エイハラ) 年齢や世代の違いでの差別や嫌がらせのこと

- モラルハラスメント(モラハラ) 精神的な暴力、言葉や態度による嫌がらせのこと

(朝日中高生新聞2025年4月20日号)

「朝中高プラス」は朝日中高生新聞のデジタル版です。忙しい中学生、高校生のために主要なニュースを週1回配信。定期テストや調べ学習にも最適!学校や塾では学べない知識が身につきます。