野党・公明は「減税」掲げ、自民は慎重

今年7月に実施される見通しの参議院議員選挙に向けて、野党などが「消費税の減税」を打ち出している。深刻な物価高や米国のトランプ政権による関税措置などの影響への懸念が背景にある。ただ、年々膨らむ社会保障費の財源をどう確保するかも課題となっている。

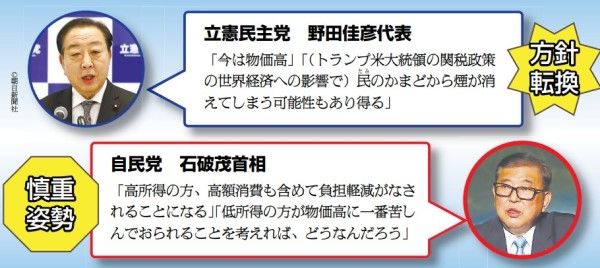

野党の立憲民主党は4月下旬、参院選の公約として、1年間の期限を設けた「食料品の消費税ゼロ%」を盛り込むと決めた。野田佳彦代表は、物価高が差し迫った課題であるとした。

野田氏は旧民主党の政権で首相だった2012年、野党の自民党、公明党と合意した上、「社会保障と税の一体改革」として消費税率を10%に引き上げることを決めた経緯がある。今回の公約化は大きな方針転換といえそうだ。

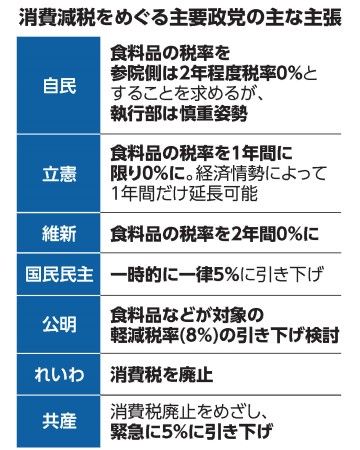

日本維新の会や国民民主党、共産党など野党の主要政党も、消費税の引き下げを掲げている。与党では公明党が重点政策に「減税の実現」を明記。消費減税も含めて検討している。

一方で同じく与党の自民党は、選挙公約に消費減税を盛り込まない方針を固めたようだ。社会保障の負担が増える中、安定財源となる消費税の維持が重要と判断。政権を担う政党として財政重視の姿勢をアピールするねらいもある。

石破茂首相は12日の衆議院予算委員会で「大事なのは困窮している方に手厚い措置をすることだ」と主張。党の幹部によると、低所得層への支援の拡充や、暮らしに関わる負担の補助など、消費減税に代わる経済対策の検討を進めているという。ただ自民党内では、選挙を控える参議院議員たちなどから、消費減税の実現を求める声も上がっている。

社会保障まかなう税「逆進性」も問題

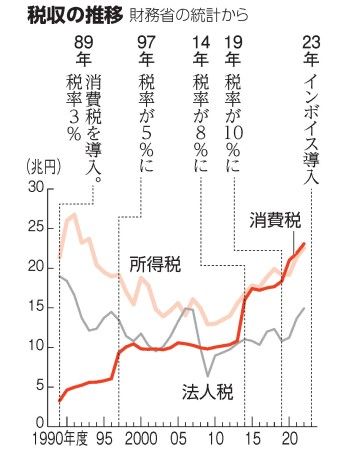

消費税は基幹税の一つで年金や医療、介護、子ども・子育てなど、年々増加する社会保障費をまかなうために使われている。消費税が創設された1989年の税率は3%だったが、社会保障費の増大を背景に97年に5%、2014年に8%、19年に10%と段階的に引き上げられてきた。一度上がった税率が下げられたことはない。

消費税1%分の税収は、年2兆円以上といわれる。税収が景気に左右されにくいという特徴がある一方、所得にかかわらず税額は同じであるため、収入が少ない人ほど負担が大きくなる「逆進性」が問題だとも指摘される。

基幹税

税収に占める割合が高い税目のことで、国の税金では所得税・法人税・消費税の三つを合わせて「基幹三税」とも呼ばれる。所得税は、収入(課税所得)が多いほど税額が上がる「累進性」の制度。2023年度の国の一般会計の税収は72兆761億円で、4年連続で過去最高を更新した。うち消費税が23兆923億円、所得税が22兆530億円、法人税が15兆8606億円だった。

(朝日中高生新聞2025年5月18日号)

「朝中高プラス」は朝日中高生新聞のデジタル版です。忙しい中学生、高校生のために主要なニュースを週1回配信。定期テストや調べ学習にも最適!学校や塾では学べない知識が身につきます。