農学者・佐藤洋一郎さんに聞く 過去と未来

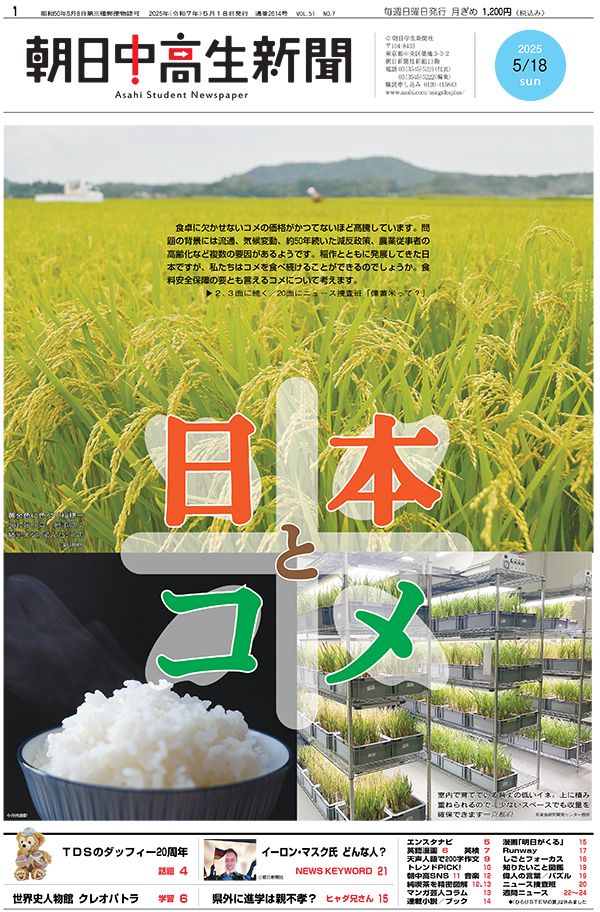

「コメとはどんな存在か?」と聞かれたら、どう答えますか? 農学者の佐藤洋一郎さんは、コメは単なる「主食」ではないと語ります。時代によって関係は変化しつつも、日本人のそばにはいつもコメがありました。歴史や文化の観点から見たコメの持つ役割や、昨年から続くコメ不足・米価高騰について、佐藤さんに聞きました。(構成・高橋みか)

充足した時代、四半世紀ほど

Q「令和のコメ不足」をどう受け止めたらいいですか?

実はコメ不足は、今に始まったことではありません。コメと日本人の約3千年の歴史において、コメが十分にあったのは1960年代以降の、長くても四半世紀ぐらいのことです。読者のみなさんは生まれる前でしょうが、平成にもコメ不足がありました。

Q 江戸時代の大飢饉はなぜ?

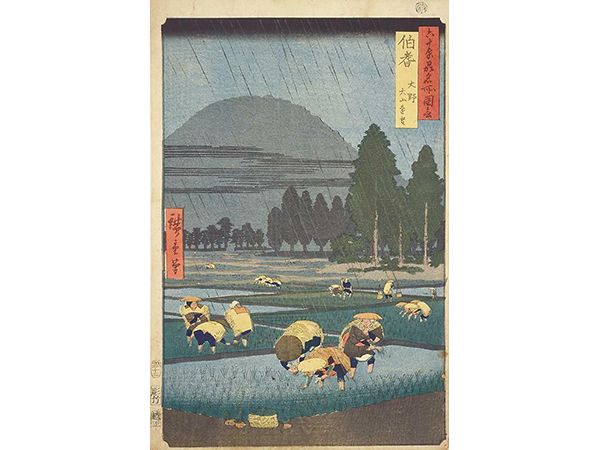

江戸時代、北日本や東日本で収穫されたコメのほとんどが、年貢として江戸へ運ばれました。農民たちは主にコメ以外のものを食べていたようです。

冷害が起こり、8月頃にコメが不作だと予測がつくと、農民は田んぼをあきらめ、山で収穫できる食料を得る準備を始めます。

ところが、コメ作りへの圧力が強かった藩では、人々は田に縛られ、山の手入れが行き届かず、飢饉が広がったのです。

Q「平成のコメ不足」とは?

1993年、日本列島が冷夏に見舞われました。しかし、原因はそれだけではありません。品種や栽培時期を画一化していたために、被害が拡大したのです。岩手県や青森県の東半分は壊滅的な被害に。翌年植える種もみすら収穫できない状況でした。

コメ不足に困った政府は、タイの細長いコメを日本米に交ぜて売りました。しかし、二つは種類が全く違い、炊くときの水加減も大きく違います。そして「タイ米は硬くてまずい」と言われ、大量に捨てられました。タイだってコメが余ってはいない中で協力してくれたのに……。今でもタイの友人から、冗談交じりにこのことを言われます。

消費者の理解が生産者助ける

Q 今後もコメ不足は不可避?

コメ不足の原因には、冷害や酷暑という天災もあれば、権力者や政府などの失策による人災もあります。だから、いくら科学技術が進歩してもコメ不足は生じるのです。

いつでも十分なコメがある状況をあきらめることも、今後は必要かもしれません。昔と違い、コメ以外に主食になるものがたくさんあるのですから。

いま農家は後継者不足や人手不足に悩んでいます。都会に住む人は「コメが高い、野菜が高い」と文句を言いますが、農家の人が値段を高くして大もうけしているわけではありません。値段が高くなるだけの理由があるのです。

食べ物の産地の状況や、どうやってできているかを消費する側が知ろうとすることが、巡り巡ってコメ不足解消につながるかもしれません。

日本人とコメ

自然と文化に深く関わる

Q 日本人にとってコメとは?

何十年もコメの研究に携わってきましたが、コメを一言で言い表すのは難しいと感じます。単なる主食というだけでなく、日本人とともに約3千年を歩んできたパートナーであり、和食や稲作という文化の立役者です。だから、外国から輸入したところで、コメが持つ全ての役割を果たすことはできないのです。

また、田んぼは、大雨のときに大量の水が一度に流出するのを防いでくれます。土の栄養分がしみこんだ水が海に届き、魚のすみかをつくる。森や山が海を守るといいますが、田んぼもまた、海や生き物たちを守っているのです。

このように、コメは様々な形で日本人の生活に深く関わっています。日本の風土における重要な一員なのです。

稲作の伝来と拡大

約3千年前

稲作には、畑での栽培と水田での栽培があります。水田に限っていえば、今から約3千年前に、中国大陸から朝鮮半島を経由して、日本列島に伝わったという説が有力です。

古墳時代

4~6世紀の古墳時代には、近畿地方を中心に巨大な古墳が多数造られました。この国家事業には多大な労働力と、それを支える食料が必要。そこで、時の権力者は土地を開墾して水田を広げ、コメをたくさん作ったのです。

飛鳥時代~奈良時代

8世紀初頭には、国が土地を人々に貸し与え、収穫したコメを税として徴収するようになりました。そのうち土地が不足し始めると、国は開墾した土地の私物化を認めます。するとその後、貴族や地方の豪族たちが、どんどん水田を拡大していきました。

戦国時代

戦国の世では、コメは軍事物資としての役割を持つようになります。また、コメを多く生産できればできるほど、政治的、経済的な意味で力を持つことになりました。

江戸時代

コメの生産量が力を表す風潮は、江戸時代に入るとますます強くなります。コメが経済の基盤となる時代は、第2次世界大戦後まで続きました。

もっと知る! キーワード

軍事物資で経済力の象徴

戦国時代初期の武士は、ふだんは稲作をする農民で、農作業が忙しくない時期だけ出陣しました。干した飯や炒ったコメ、もちなど3日分の食糧(兵糧〈ひょうろう〉)を与えられたそうです。兵糧を確保し、経済を安定させるため、コメ作りは重要でした。敵国へ攻め入ったときは、収穫したコメを奪ったり、田を焼き払ったりする「刈田(かりた)」を行ったようです。

江戸時代に入ると、徳川幕府はコメを経済の中心に位置づけ、コメの生産量(石〈こく・ごく〉)によって、藩の力を表すようになります。最も規模の大きかった加賀藩(現在の石川県など)が「加賀百万石」と呼ばれたのはそのためです。

「減反政策」導入が裏目

1971年、コメを作る面積を減らす「減反(げんたん)」という政策が本格的に始まりました。生産量が増えすぎてコメの価格が安くなるのを防ぐため、政府が供給を管理したのです。減反政策は2018年に廃止されましたが、国は小麦や飼料用のコメなどへの「転作」を奨励しています。転作をする農家に補助金を出すことで主食用のコメの生産を抑えており、実質、減反が続いているようなものです。

現在、備蓄米を放出してもコメの値段がなかなか下がりません。コロナ禍で下がった値段を立て直すために余ったコメを売ることを急ぎ、新たなコメの生産を抑えすぎたのが価格高騰の一因だといわれています。

割安な米国産のコメ輸入

イオンは13日、割安な米国産のコメを6月6日から順次売り出すと発表しました。カリフォルニア産カルローズ米100%の「かろやか」。1キロあたり341円の関税がかかっていますが、それでも国産米の平均価格に比べ15%ほど安いといいます。

日本はコメの国内生産を「食料安全保障などに不可欠」として、外国産米に一定の関税をかけることなどで保護してきました。トランプ米大統領は「日本は(米国産のコメに)700%の関税を課している」と、事実と異なる数字まで持ち出して批判。今進めている関税交渉で、日本が米国産のコメ輸入を増やす政策を導入するか注目されます。

記者からひとこと

3千年もの間、日本人のかたわらに絶えずあり続けたコメ。その役割は多岐にわたり、取り換えのきかない存在だという佐藤さんの言葉が胸にしみました。今後そんなコメとどうつき合うか、考えていきたいです。(高橋みか)

(朝日中高生新聞2025年5月18日号)

朝日中高生新聞は週1回おうちに届きます!

デジタル版は初回申し込み1か月無料!今すぐ読めます!

朝日中高生新聞は、忙しい中学生、高校生のために主要なニュースを週1回お届け。定期テストや調べ学習にも最適です。進路などお悩み相談やここでしか読めない漫画も。学校や塾では学べない知識が身につきます。

紙面版「朝日中高生新聞」は、日曜日発行/20~24ページのボリュームでご自宅にお届けします。デジタル版「朝中高プラス」は朝日中高生新聞のデジタル版で、週1回配信。デジタル版はバックナンバーも読めます!