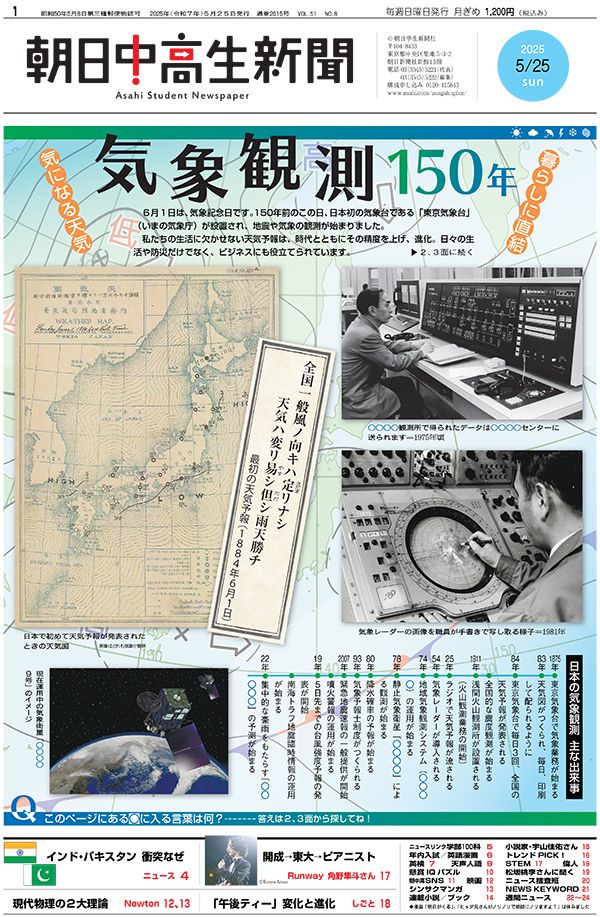

日本で、国として気象観測が始まった150年前は明治時代。海外からの技術を取り入れた近代的な国づくりを進める中で、英国人により気象観測の必要性が訴えられました。そこから天気予報はどのように進化してきたのでしょうか?(佐藤美咲)

初回は短く全国共通

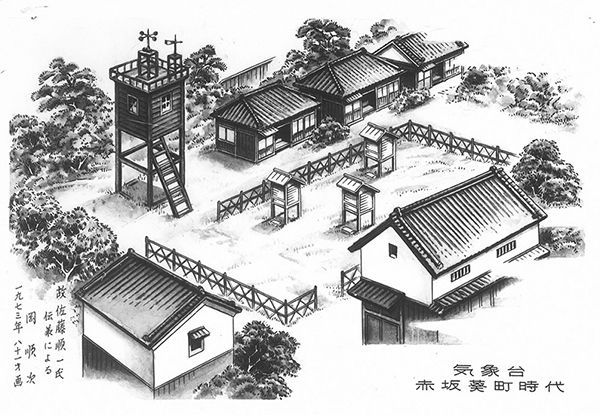

東京気象台(いまの気象庁)は1875年に地震や気象の観測を始めると、その8年後の83年に初めて天気図をつくり、84年に日本で最初の天気予報を発表しました。初回は、いまの言葉に訳すと「全国的に風の向きは定まらず、天気は変わりやすいでしょう。ただし、雨が降る見こみです」といった、全国の予報を短文で表現したものでした。

この予報は全国22地点の観測データでつくられた天気図をもとにしたもので、東京の交番などに掲示されました。気象庁の西峰雄さんは「当時、全国の観測データは電報を使って東京気象台に送られました。収集した各地の気圧を地図上に書き、天気図をつくっていったそうです」と説明します。

1925年にはラジオでも天気予報が流されるようになり、人々の生活に欠かせない情報になりました。

気象衛星「ひまわり」登場で躍進

天気予報が大きな進化をとげたのは、戦後のことです。54年には、電波で雨の広がりなどを測る「気象レーダー」が登場。74年以降には全国各地に雨の量や風向き、風速、気温、湿度などを自動で測る装置を取り付け、その情報を収集する「地域気象観測システム(アメダス)」も充実させてきました。

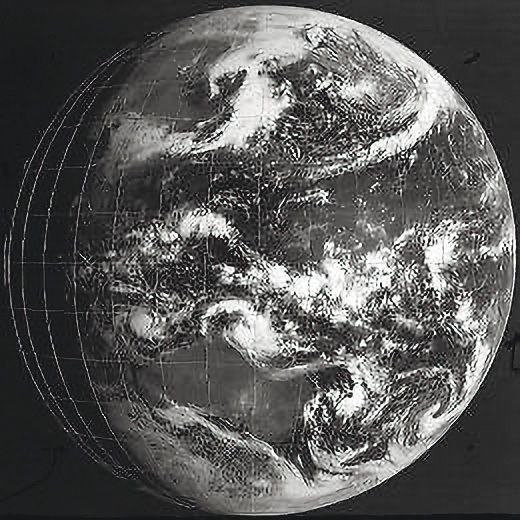

中でも「大きな出来事だった」とされるのが静止気象衛星「ひまわり」の登場です。ひまわりは77年に打ち上げられ、78年に観測をスタート。「それまでわからなかった日本周辺の低気圧や台風の雲の形が毎日わかるようになり、宇宙から天気の変化をとらえることができるようになりました」(西さん)

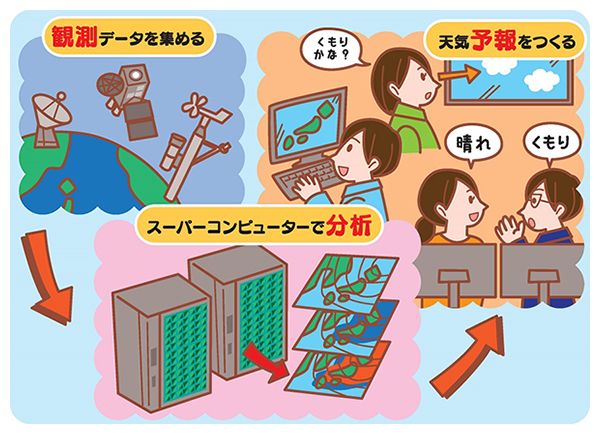

現在は、ほかにもさまざまなデータを集め、高度な計算ができる「スーパーコンピューター(スパコン)」を使って解析、予測。ただし、その計算結果と実際の状況を比べるなど、気象庁の予報官が分析して、天気予報を組み立てています。

まず観測あってこそ

天気予報はスパコンなどの最新技術に支えられていますが、「決して万能ではなく、人が見て手直しをすることが大切。また、計算方法もさらに改良を進める必要がある」と、気象庁の斉藤貞夫さんは考えます。

特に、集中的な豪雨をもたらす「線状降水帯」は予測しにくく、「国民の命を守るため、大きな災害をもたらす可能性がある現象の予報に力を入れているところ」と西さん。「予測しにくい現象も、まずは観測をして、その現象がなぜ起こるかを解明することが大切です。観測なくして予報はできません」と話しています。

観測機器の変遷を紹介

企画展「地球を測る」東京・国立科学博物館で

東京都台東区の国立科学博物館では、自然現象がさまざまな方法で観測されてきたことを紹介する企画展「地球を測る」が開かれています。

かつて風の観測に使われた「ロビンソン風速計」や、いま使われている上空の気象を観測する「ラジオゾンデ」など観測機器が展示され、その変遷を見ることができます。日本で頻繁に起こる地震や火山噴火の観測について紹介するエリアもあります。

企画展の担当者は「これまで続いてきた観測からわかったことや観測を続けることの大切さに加えて、防災・減災にも役立っていることを知ってほしい」と話しています。

企画展は6月15日まで。高校生以下は無料、一般・大学生は630円。月曜日は休館です。

天気予報あれこれ

戦時中は天気予報なし⁉

1941年12月8日、太平洋戦争が始まると、新聞やラジオから天気予報がなくなりました。敵国に日本周辺の気象情報が漏れるのを防ぐため、天気予報が国民に知らされなくなったのです。

気象庁によると、台風など極めて危ないときには国民に知らせる特例もあったという記録があり「必ずしも全てが知らされていなかったとは言いきれない」といいます。

ただ、42年8月に西日本を襲った「周防灘台風」では1千人以上の死者・行方不明者が出ました。暴風になることは発表されましたが、台風の位置や進路に関する情報は伝えられませんでした。

天気予報が復活したのは、終戦後の45年8月22日のことでした。

いまは民間でも予報発信

天気予報を見ていると、花粉の飛散や、洗濯物の乾き具合などといった予報を目にするかもしれません。実はこれらの予報は気象庁ではなく、民間の気象会社が出しています。

長い間、天気予報は気象庁からしか発表していませんでしたが、1993年に気象に関する法律が改正。気象予報士という国家資格を持てば、気象庁のデータを活用した天気予報ができるようになりました。

記者からひとこと

テレビやネットなどで当たり前のように得ている天気の情報。それはさまざまな観測機器や、予報を組み立てる人たちの存在があってこそなのだと感じました。5年後、10年後、天気予報がどのように進化しているのか楽しみです。(佐藤美咲)

(朝日中高生新聞2025年5月25日号)

朝日中高生新聞は週1回おうちに届きます!

デジタル版は初回申し込み1か月無料!今すぐ読めます!

朝日中高生新聞は、忙しい中学生、高校生のために主要なニュースを週1回お届け。定期テストや調べ学習にも最適です。進路などお悩み相談やここでしか読めない漫画も。学校や塾では学べない知識が身につきます。

紙面版「朝日中高生新聞」は、日曜日発行/20~24ページのボリュームでご自宅にお届けします。デジタル版「朝中高プラス」は朝日中高生新聞のデジタル版で、週1回配信。デジタル版はバックナンバーも読めます!