この記事は、2017年5月21日号の朝日中高生新聞に掲載されました。記事の内容は、新聞に掲載したときのものです。

各国で制度は様々

坂井豊貴・慶応大学教授に聞く

今年は多くの国で国政選挙が行われる「選挙の年」です。各国で取り入れられる選挙制度は驚くほど多種多様ですが、問題点もあるようです。では理想の選挙制度はあるのでしょうか。人々の異なる意見を一つにまとめる「決め方」について研究する慶応大学経済学部の坂さか井い豊とよ貴たか教授に聞きました。(松村大行)

多数決に頼りすぎは問題

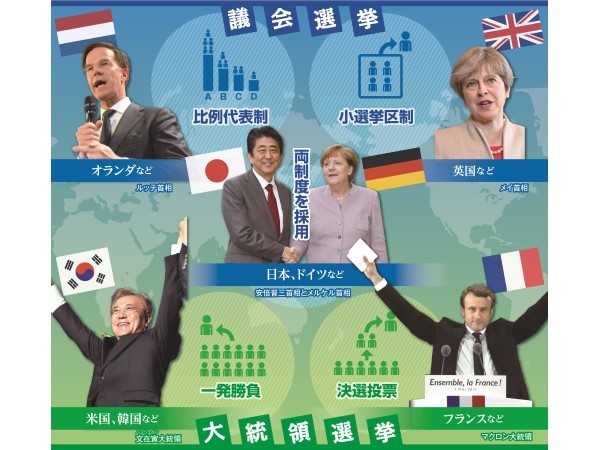

まず今年選挙がある国々の制度を挙げてみます。3月に行われたオランダ総選挙は、得票に応じて政党に議席を振り分ける「比例代表制」、6月8日に予定される英国総選挙は、選挙区ごとに1人を当選させる「小選挙区制」です。

9月に行われるドイツ総選挙は日本と同じく、小選挙区制と比例代表制を並び立てます。4、5月のフランス大統領選挙は、日本ではなじみの薄い「決選投票」が行われた一方、今月9日の韓国大統領選挙は多数の候補者が並ぶ中での一発勝負でした。

どの制度もベースとなるのは、より多くの票を集めた候補が選ばれる「多数決」です。すべての有権者の意見が同じになる満場一致が望めない中で決めるには、一番良い方法に思えます。

ところが、坂井教授は「民意をできる限り結果に反映させる選挙の目的を考えると、多数決に頼りすぎる制度には問題がある」と考えています。

似た主張だと票が割れる

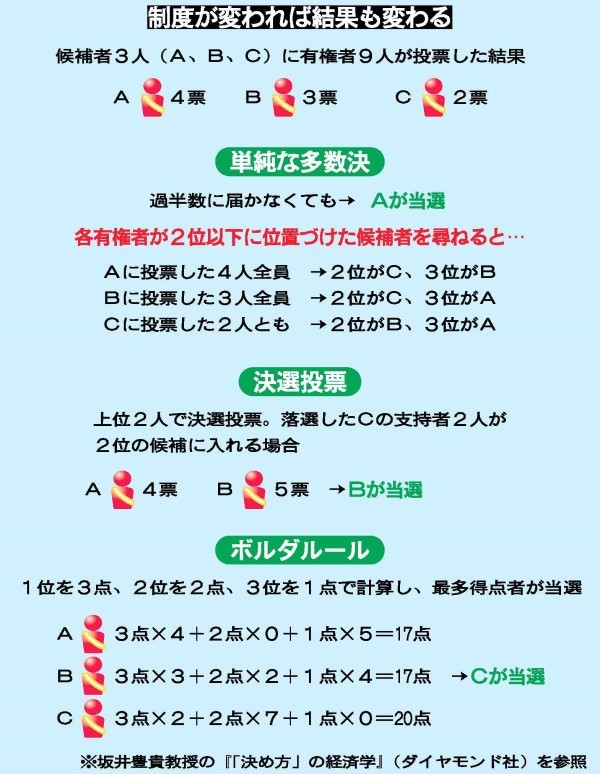

問題の一つとして指摘するのが、単純な多数決で起きうる「票の割れ」です。例えば3人が立候補し、2人の主張が似ている場合、その主張を支持する有権者の投票は2人に分散しがちです。そうなると、2人の主張の支持者全体は多数でも、残りの候補が当選する確率がぐっと高まります。

この現象は、実際の選挙でも起きています。例えば2000年の米大統領選挙。事前予想は民主党のゴア候補が有利でしたが、支持層が重なる緑の党のネーダー候補が、ゴア候補の票を一部奪いました。その結果、わずかな差で共和党のブッシュ候補が勝ちました。

日本では昨年7月の参議院議員選挙で、民進党や日本共産党など4党が、1人だけが当選する選挙区の候補者を統一しました。各党が掲げる政治的な立場は同じとは言い難く、批判が出ました。

もし、それぞれで候補者を立てた場合、与党の自民党・公明党以外の候補に投票したい有権者の票は分散します。坂井教授は「制度上、こうするしか勝ち目がなかった」とみています。

こうした票の割れを救いうる制度が、1回目の投票で過半数をとる候補がいない場合に、上位2人で決着をつける決選投票です。主張が似た候補に分散していた票が集まり、逆転の可能性が高まります。

もっとも1回目の投票は単純な多数決のため、他の候補と異なる極端な訴えをすれば決選投票に進める可能性が高く、たとえ最後に大敗しても、その後に向けて宣伝の効果が見込めることは否めません。

「順位で点数、合計で」も一案

比例代表は多様な考え反映

それでは民意をより反映できる、理想の選挙制度はあるのでしょうか。有力な候補として、坂井教授が紹介するのが「ボルダルール」です。考案したのは18世紀のフランス海軍の科学者、ジャン=シャルル・ド・ボルダ氏です。

1位に3点、2位に2点、3位に1点、といったように候補者に点数をつけ、合計点で当選を決めます。この方法で選ぶと、単なる多数決とは異なる結果が出る可能性があります。

時には、誰からも1位に選ばれない人が勝つ場合も出てきます。「それで良いの?」という記者の疑問に対し、坂井教授は「多数決の思考が頭に染みついているから変に感じるだけ」とばっさり。

坂井教授いわく、「選挙は『多数者』のためではなく、『みんな』のためにあると考えれば、多くの人が2位に位置づける候補者に十分勝つ資格がある」。また投票用紙に1人の候補者名だけを書くにとどまらず、より多くの意見を表明できるのも魅力だといいます。

このように理屈の上で望ましい制度でも、スロベニアなどごく一部の国を除き、現実の選挙に導入されません。大きな理由は日本を含め、選挙制度の選択が議会に委ねられる国が多いことです。議員自身が選ばれる方法を決めるため、外から見ると課題があっても、自分が当選できた制度を変えたがらないのは当然かもしれません。

その現実を頭に置いた上で、坂井教授が推すのは比例代表制です。理由は選択肢が豊富で、単純な多数決よりも人々の考えを結果に反映させやすいから。一方で過半数の議席を握る政党が生まれにくく、連立政権を組むのに時間がかかるという側面があります。「たとえ時間がかかっても、各党の利害を一致させる努力をしてから政治を始めることは大切」といいます。

坂井教授の希望は「たとえ100年かかっても今の選挙制度を変えたい」。その思いをすぐにも実現できそうな場所が学校です。生徒会長選挙の投票をはじめ、実践の場がたくさんあります。

「中高生のみなさんには、様々な決め方を試す経験から、制度を選ぶのは誰かでなく私たちだということを知ってほしい」と話します。

(朝日中高生新聞2017年5月21日号)

「朝中高プラス」は朝日中高生新聞のデジタル版です。忙しい中学生、高校生のために主要なニュースを週1回配信。定期テストや調べ学習にも最適!学校や塾では学べない知識が身につきます。