Knowing is the first step for World Peace.「知ること」が世界平和への第一歩――。被爆者の小倉桂子さん(86)が読者に向けて伝えたいメッセージです。5月のG7広島サミットで、小倉さんは世界のリーダーたちに自身の体験を英語で語りました。国籍や文化、立場の異なる人たちにどう原爆の悲惨さを伝えていけばよいか、小倉さんの活動や広島平和記念資料館の取り組みをヒントに考えます。米軍が広島に原爆を落としてから8月6日で78年です。

Knowing is the first step for World Peace この記事の英訳が読めます

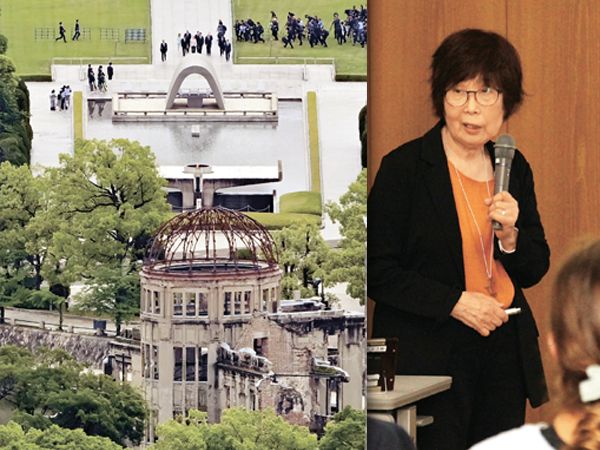

広島サミットで首脳たちに被爆体験を語った小倉桂子さん(86)

「命を一番に考えて」体験を世界へ

主要7カ国首脳会議(G7サミット)で、首脳たちに英語で体験を話した唯一の被爆者が、小倉桂子さん(86)です。語る時に大切にするのは、相手の立場を考えること。その人の出身が核保有国であったり、日本が戦時中に占領した国だったりします。誰にも共通する「命を一番に考えて」という願いを込めて語ります。

核兵器 ずっと続く放射線の恐怖

「8歳の私の目を通してお話しするから、一緒に『体験』してください」。5月19日、広島平和記念資料館の展示室で7カ国の首脳を前に、小倉さんはこう話したといいます。

家の前の道路で被爆したこと。ピカッと光った後に爆風で吹き飛ばされて気を失ったこと。「私が感じた恐怖や悲しみがわかってもらえるように」と願って語りました。首脳たちの表情からは「真剣に聞こう」という思いが伝わってきました。

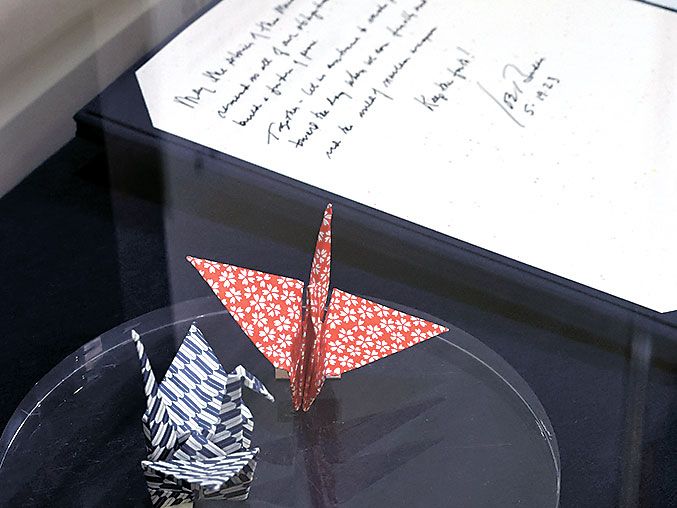

7カ国のうち、米国、フランス、英国は核兵器を持ちます。特に伝えたいと考えたのが、「核兵器とほかの兵器の違い」です。原爆の投下後、何年もたってから放射線の影響で亡くなる人が大勢いました。その象徴が、2歳で被爆し、10年後に白血病で亡くなった佐々木禎子さん。生きたいと願い、折り鶴を作り続けたことで世界的に知られます。

小倉さんは、禎子さんの折り鶴を首脳たちに見せながら「放射線の恐怖はいつまでも続く」と伝えました。余った小さな紙で、針を使って折った鶴も。「泣くのを我慢するような表情の首脳もいました」

話を終えると首脳たちは一人ひとり握手を求めてきました。小倉さんは「特に(原爆を落とした)米国のバイデン大統領は、広島に来ることに国内で反対の声もあったでしょう。やっと被爆地に来られて、被爆者に会えたという気持ちが伝わってきました」。バイデン大統領は折り鶴を持ってきていました。

5月21日には、戦争が続くウクライナのゼレンスキー大統領にも体験を語りました。「大統領は焼け野原の写真を見ながら、何もおっしゃらず、ぎゅっとくちびるをかみしめていた。『自分の街と同じだ』と感じたのかもしれません。今、ウクライナのことを思っていらっしゃるな、と」

小倉さんは、ゼレンスキー大統領に特に言っておきたいことがありました。「戦争に巻き込まれる子どもたちのことを一番に考えて」ということです。「私は8歳で原爆にあった。小さい子どもほど、いつまでも恐怖が残ります」

愛する人を失いたくない願いから

78年前の8月6日。爆心地から約2.4キロの自宅前の道路にいた小倉さんは、強烈な光を受け、「まわりが真っ白になり、何も見えなくなった」。すぐに爆風が起こり、体を持ち上げられて地面にたたきつけられました。

暗闇の中でぼう然とし、あたりを見渡すと「さっきまであった家のすべてが、ぐしゃぐしゃになっていた」。放射性物質を含む「黒い雨」にも打たれました。近所の神社は、やけどを負い、裸同然で逃れてくる人たちであふれました。「息は絶え絶え。毎日のように人が亡くなっていくのを見ました」

大学の英文学部で学んでいた19歳の時。小倉さんは、ドイツ出身のジャーナリストの故ロベルト・ユンクさんから「英語を話せる若い被爆者」として取材を受けました。その後、ユンクさんの通訳を務めていた小倉馨さんと結婚。米国生まれの馨さんが各国の要人に広島の現状を伝えるのを、妻として支えました。しかし小倉さんが41歳の時、馨さんは急死します。

泣き暮らしていたころ、ユンクさんから「広島で通訳をしてほしい」と頼まれました。自信がなくて断ろうとしたら、こう励まされました。「大切な命を一瞬にして奪うのが戦争。愛する人を失い、また原爆で苦しむ人たちを見てきたケイコは、ヒロシマを世界に伝える人になれる」 次第に、海外のメディアや写真家らが広島に来た時の通訳を頼まれるように。「40代のころは、うんと英語を勉強した。もう、辞書を食べるくらいに」。84年には「平和のためのヒロシマ通訳者グループ」を結成しました。

自身の被爆体験を語り始めたのは60代になってから。米国の高校生に「直接、英語で話して」と頼まれたのがきっかけでした。

誰か憎むのでなく 必死に生きてきて

語る時に気をつけるのは、それぞれの文化や歴史を考えることです。「おじいさんが日本兵に殺された東南アジアの人も、『自分たちを憎んでいないか』とおそるおそる聞く米国人もいる」。日本軍が攻めた地域の人には「ごめんなさい」から始めます。米国人には広島の復興を助けた米国人の森林学者、故フロイド・シュモーさんの話をします。

7月、広島を訪れた英国のオックスフォード大学の大学院生約25人に英語で講話しました。話を聞いた南米コロンビア出身のダニエル・アラソラさん(32)が印象に残ったのは、「許しの心」です。「幼いころに被爆してたくさんのトラウマを抱えた小倉さん。でも、誰かを憎む気持ちは持たずに、必死に生きてきた」。その気持ちが平和な世界を生むのだと、ダニエルさんは感じました。

国籍も文化も立場も違う人たちに、どうヒロシマを伝えるのか。小倉さんは「誰にも伝わるのが、一番大切なのは命だということ。誰かを深く愛すると、その人を失いたくないと思い、命を大切にする。その思いが、戦争反対に、核兵器のない世界につながると、私は信じています」。

英語で伝えられる ほぼ唯一の被爆者

広島平和記念資料館で体験を証言する被爆者は33人。そのうち、英語で質疑応答までできるのは小倉さん1人だけです。そのほかの人が語る場合は、依頼者が通訳者を用意します。

被爆者の話を受け継ぎ、伝える被爆体験伝承者は7月現在で197人います。このうち英語で講話しているのは20人。1日4回ある定時講話のうち、1回英語の回を設けています。

広島への原爆投下

1945年8月6日午前8時15分、米軍が広島に原爆を投下した。熱線、爆風、放射線の影響で同年末までに約14万人が亡くなった。放射線や熱線による健康被害は今も被爆者を苦しめている。

(朝日中高生新聞2023年8月6日号から)

「朝中高プラス」は朝日中高生新聞のデジタル版です。忙しい中学生、高校生のために主要なニュースを週1回配信。定期テストや調べ学習にも最適!学校や塾では学べない知識が身につきます。