この記事は、2015年11月29日号の朝日中高生新聞に掲載されました。記事の内容は、新聞に掲載したときのものです。

中国で長年続いてきた「一人っ子政策」が終了し、すべての夫婦が2人目の子どもを産めることになった。中国では日本を追いかけるように少子高齢化が急に進んでいる。出産の数を制限する、世界でも異例の政策は、続けることの短所の方が目立ってきた。

「人口爆発」より「少子高齢化」が問題に

働き手減り、経済成長や社会保障に影

「夫婦1組あたり、1人の子どもしか持てない」とする一人っ子政策は、1979年に始まった。世界最大の人口がいる中国では、人の数が増えすぎて食料などの資源が足りなくなる「人口爆発」が心配されてきたからだ。

政府はこれまでも、農村や少数民族の親に複数の子どもを持つことを認めたり、「親が一人っ子ならば2人目を産める」といった規制緩和をしたりした。それでも、政策の基本的な仕組みは維持されてきた。

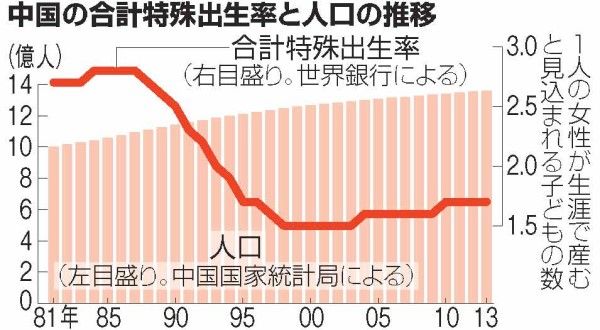

ところが、最近は人口が増えすぎることよりも人口が減ってしまうことが問題になってきた。長年の政策のため、一人の女性が生涯に産む子どもの平均の「合計特殊出生率」は1.5~1.6程度に落ち込んだ。働く人の数はもう、2012年から減り始めた。

少子高齢化は日本で先に問題になっているが、中国の場合、一人っ子政策のせいで進み方のスピードが特に早い。このままだと経済成長が遅くなる一方、将来は年金や医療費など社会保障費を支えるために、働く世代の負担がますます重くなる恐れがでてきた。

中国で一党独裁体制をしいている共産党は今年10月に開いた会議で、すべての夫婦が2人目を産めるようにすることを決めた。法律が成立すれば、年内にも実施される。

政府は「9千万組のうち3割が産む」と見込むが…

2人目に踏み切れない夫婦も多そう

一人っ子政策は、「人権を侵害している」として国外から大きな批判を浴びてきた。女性が無理やり中絶を強要され、違反した夫婦は巨額の罰金を支払わされてきた。制度を逃れるために戸籍を持たない大勢の子供たちがいるともされる。

「男尊女卑」の風習が残る農村の場合は、男の子を選んで産むことが多い。このために、今の若い世代では女性よりも男性の数が多くなり過ぎ、結婚できない男性が増えるなどのゆがみも指摘されている。

共産党は今回、こうした批判も多い制度をようやく変えた。けれど、子どもの数を政府が制限する仕組みそのものは残した。政府は「計画出産の国策は維持する」としている。

実際に子どもの数がすぐに増えるかも分からない。新たに子どもを産めるようになる夫婦は9千万組いるとされ、政府はそのうち3割近くが2人目を産むと見込む。ただ、都会では最近、一人の子どもに多額の教育費をかけながら育てる習慣が根付いている。さらにお金がかかる2人目を産むことに、踏み切れない人たちも多そうだ。

【一人っ子政策】

人口急増を受け、「1組の夫婦が子ども1人を育てることを提唱する」とのスローガンで1979年に始まった人口抑制政策。82年に憲法で義務づけた。違反者には巨額の罰金が科せられた。今年10月の政策廃止で2人目の子どもが認められるようになったが、産児制限の制度は残る。

朝小プラスまなび

解説者 斎藤徳彦 朝日新聞中国総局

(朝日中高生新聞2015年11月29日号)

「朝中高プラス」は朝日中高生新聞のデジタル版です。忙しい中学生、高校生のために主要なニュースを週1回配信。定期テストや調べ学習にも最適!学校や塾では学べない知識が身につきます。