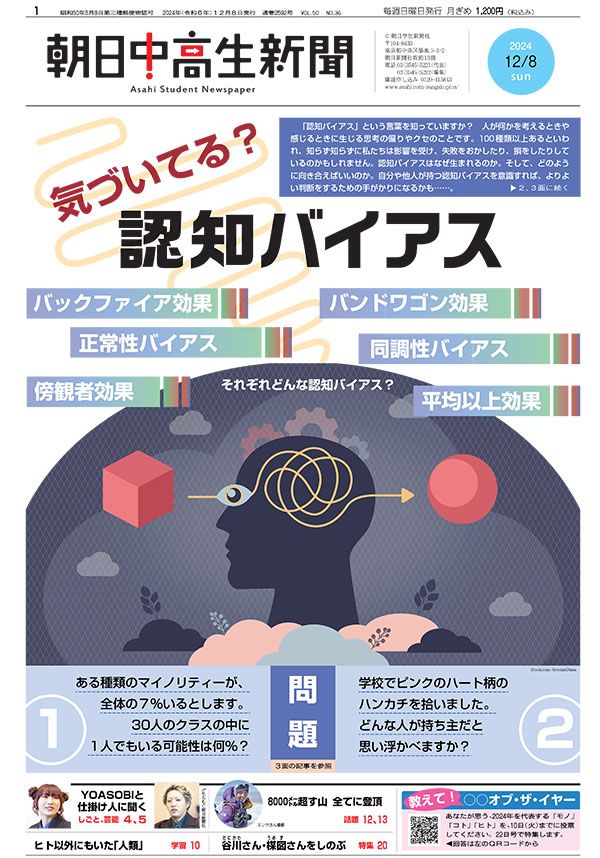

「認知バイアス」という言葉を知っていますか? 人が何かを考えるときや感じるときに生じる思考の偏りやクセのことです。100種類以上あるといわれ、知らず知らずに私たちは影響を受け、失敗をおかしたり、損をしたりしているのかもしれません。認知バイアスはなぜ生まれるのか。そして、どのように向き合えばいいのか。自分や他人が持つ認知バイアスを意識すれば、よりよい判断をするための手がかりになるかも……。

専門家に聞く

私たちの生活は物事を判断したり、選択したりする場面の連続です。しかし、認知バイアスの影響下では、「じっくりと考えることに手を抜き、脳が省エネをしている状態」と専門家で名古屋大学教授の川合伸幸さんはいいます。中高生が認知バイアスとどう向き合い、乗りこなせばいいかを聞きました。

脳のクセ 意識して行動しよう

毎日の生活で考えることが多すぎると、脳はクタクタになってパンクしてしまいます。よくも悪くも、それを避けるために備わるのが、認知バイアスです。

そのため、100種類以上あるとされる認知バイアスの多くは「脳にかかる負担をなるべく避けたいと、楽に見つかる答えに無意識に飛びつくところがある」と川合さんはいいます。

「楽に見つかる答え」に思考が偏るため、その結果、判断を誤ったり、損をしたりもしやすくなりがち。しかも、「認知バイアスは脳のクセなので修正は簡単ではありません」。では、中高生は認知バイアスとどのように向き合っていけばいいのでしょうか。

「認知バイアスの存在を理解し、自分が『その影響下にあるかも』と意識しながら過ごすことは、行動をよい方向に変えられる手がかりになりますよ」と、川合さんはアドバイスします。

多数派選択/人のせい

意識したらよい例として挙げたのは、多くの人が支持する意見や行動を自分も選択しやすくなる「バンドワゴン効果」です。

「例えば、ある人が複数の人からいじめられているのを見たとき、『いじめられる理由がある。いじめられても仕方ない』と思ったことはありませんか。バンドワゴン効果に気づけば、そもそもいじめ自体がおかしいと思えるはず」

次に挙げたのが「自己奉仕バイアス」。成功は自分のおかげ、失敗は周囲のせいと考えてしまう心理的傾向です。「テストの結果や部活の成績が悪く、人のせいにしてしまいそうなとき、思い出してみてほしいです」

中高生の悩みの種になりやすい人間関係でも認知バイアスへの理解は役立つといいます。

例えば、自分は相手のことをよく理解しているが、相手は自分のことをそれほど分かっていないと思い込む「非対称な洞察の錯覚」。

「家族でも友達でも、自分が見えているのは一部分でしかなく、相手を多く分かっていると思うのは早計です。非対称な洞察の錯覚を意識し、『あの人はこうだ』と決めつけなければ、苦手な人でも、また違った一面が見えてくるかもしれません」

10代は自己評価高めOK

思春期で心身の成長段階にある中高生に対し、「ぜひ気にとめてほしい」と挙げるのが「偽の合意効果」。自分が思っていることは他人も思っていると思い込む心理的現象です。「自分の容姿や性格に悩んでいる人は『まわりからもそのように思われている』と考えるかもしれません。でも、自分が悩むほど、他人は考えていないことの方が多い。あまり深刻に悩まないでほしいです」

偽の合意効果によって、性別など自分の属性を理由に「だから自分は〇〇ができない」と思い込んでしまうケースも。「自分の思い込みで、自分自身に制限をかけないで」と呼びかけます。

勉強や部活など、他人との比較や競争にさらされ、疲れることも多い中高生時代。自分の能力が平均以上だと根拠なく思い込む「平均以上効果」は、あえて持っていてもいいのでは、と話します。

「周囲と厳密に実力を比較しだすとしんどいです。自己評価は過剰なぐらいが、幸せで生きやすいのでは。10代はいろいろ失敗してもいい。楽観的にいきませんか」と川合さんはエールを送ります。

認知バイアスいろいろ

正常性バイアス

災害や事故のようなめったに起きない出来事に遭遇したとき、「まだ大丈夫だ」などと思い込み、状況を過小評価する。一説では、極度の不安やストレスを回避するために生じると考えられている。

ギャンブラーの誤謬

同じ結果が立て続けに起きると「次こそは違う結果が起きるのでは?」と思うこと。例えばスポーツ観戦で、ずっと負け続けていると、今回は勝つだろうと根拠なく思うこともその一例。

バックファイア効果

他人に誤りを指摘されたときにますます自分の考えに執着してしまうようになること。自分と似た考えの人とつながりやすいSNSの情報空間では、自分の考えが強化されやすい、ともいわれる。

ハロー効果

外見がよい人は性格もよさそうに見えるなど、ある点で優れた特徴を持っていると直接関係のない別の点まで高く評価する。逆に、何らかの劣った特徴があると別の点まで低く評価するホーン効果もある。

美しい見た目だと内面もよいと錯覚してしまう「ハロー効果」。中身こそが大事ですが、小論文など文章を書くとき、きれいな文字を心がければよい印象を与えられることがあるかも。心がけてみては!

第三者効果

メディアの情報に影響されるのは他人だけで、自分は影響されないと考える傾向。一方、影響を受け入れることが社会的に望ましい情報は、他人より自分の方が影響を受けやすいと考える逆第三者効果もある。

同調性バイアス

他人の行動に合わせ、自分も同じようにふるまうこと。このバイアスが生じる背景には、他人の行動を自分の行動の手がかりにする面と、自分だけが他人と違う行動をとるのを避ける面がある。

傍観者効果

周囲に人がいると、自分の責任が小さく感じられ、「自分が行動しなくても、誰かがやるだろう」と責任の分散が起きること。互いの反応を探り合うことで、主体的な行動を抑えることも起きやすい。

外集団同質性バイアス

自分が所属していない集団「外集団」の人は、みんな同じような人ばかりとみなすこと。多様性を無視して外集団の人々をひとくくりにみなすので、偏見や差別につながる危険性もはらんでいる。

バーナム効果

占いなど性格が診断されるような場面で、「あなたは〇〇ですね」とあいまいな一般的なことを言われているだけなのに、自分の性格などとの共通点を自ら見いだし、言い当てられたかのように感じること。

真実性の錯覚

繰り返し接する情報を真実だと受け止めやすくなること。何度も接した情報は好感度が上がって判断に影響しやすくなるためで、非常時や災害時などにフェイクニュースが信じられてしまう原因ともいわれる。

【参考文献】

『バイアス大図鑑』

さまざまな場面で生じる認知バイアスを紹介。「知覚」「記憶」「判断・意思決定」「対人関係」「集団」「数」の六つのカテゴリー別にわかりやすく解説しています。

(朝日中高生新聞2024年12月8日号)

※本サイトに掲載されるサービスを通じて書籍等を購入された場合、売上の一部が朝日学生新聞社に還元される事があります。

朝日中高生新聞は週1回おうちに届きます!

デジタル版は初回申し込み1か月無料!今すぐ読めます!

朝日中高生新聞は、忙しい中学生、高校生のために主要なニュースを週1回お届け。定期テストや調べ学習にも最適です。進路などお悩み相談やここでしか読めない漫画も。学校や塾では学べない知識が身につきます。

紙面版「朝日中高生新聞」は、日曜日発行/20~24ページのボリュームでご自宅にお届けします。デジタル版「朝中高プラス」は朝日中高生新聞のデジタル版で、週1回配信。デジタル版はバックナンバーも読めます!