誰もが一度は見たことがあるノートの定番・コクヨの「キャンパスノート」。今年誕生から50周年を迎えます。「使う人の声を聞く」ことを大切に、進化し続けてきました。タブレット学習などデジタル化が進む中で、アナログとデジタル、それぞれの良さを取り入れた勉強方法も提案しています。

使う人の声を反映 300品番以上

キャンパスノートが生まれた1975年には、すでに多くのメーカーがノートを作っていました。当時主流だったのは、落ち着いた色の表紙で、大きな紙を糸で縫うようにとめた「糸とじ」のノート。「そこで学生向けに、カラフルで、紙をのりでとじた見開きやすい『無線とじ』のノートを発売しました」とノートの企画開発担当の絵馬多美子さんは話します。

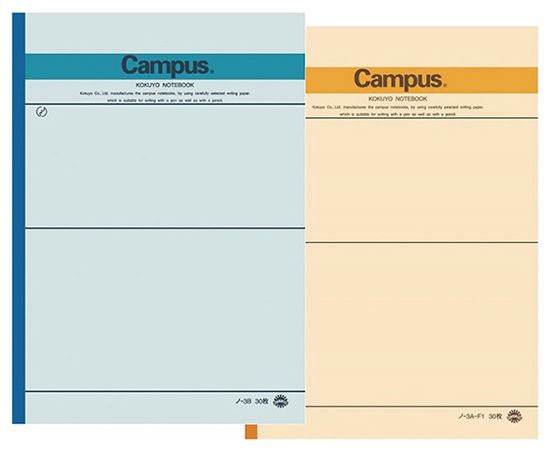

表紙の色は、罫線の太さによって、オレンジ色と水色に分けました。無線とじの丈夫さ、使いやすさもあり、キャンパスノートは学生を中心に大人気に。デザインをまねたノートが市場に出回るようになったといいます。

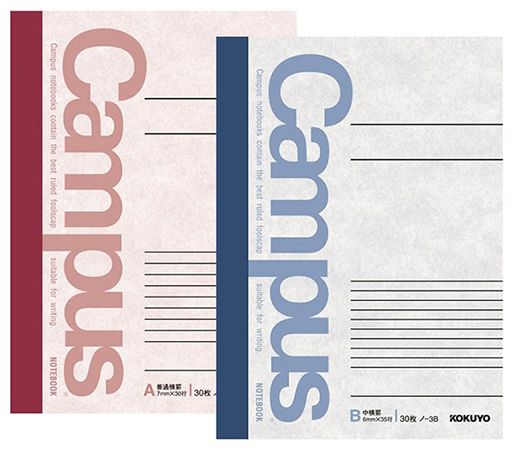

そこで、91年には大幅なデザイン変更を行いました。色は現在の色味に近い鮮やかなピンクとブルーに。ロゴも縦に配置しました。

90年代後半には、ノートの低価格化が進みました。「これに対し、キャンパスは2000年に機能面を強化しました。使っているうちに背表紙が破れてしまうことがあるとお客さまから聞き、強度の高い背表紙を開発しました」

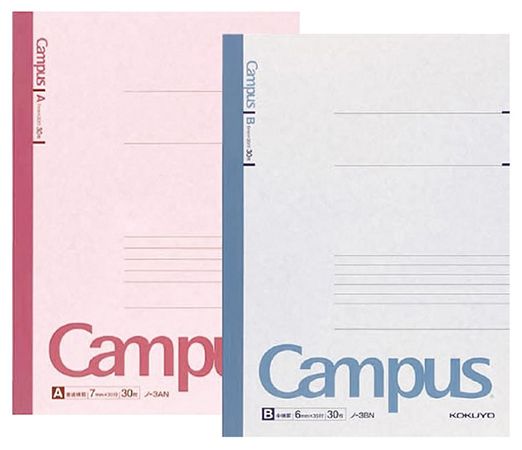

11年には、現在のデザインに。環境に配慮した素材を使いつつも、書き心地が劣ることのないように工夫したといいます。

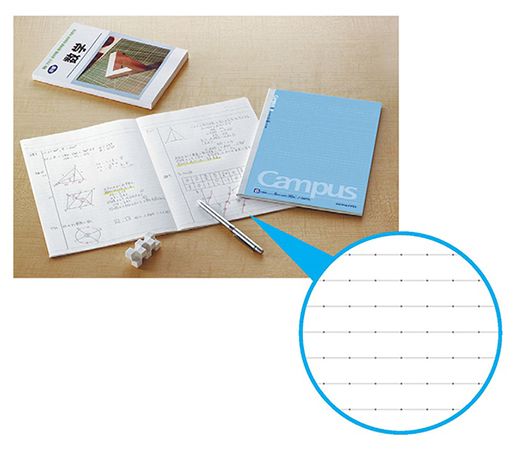

大切にしているのは、使う人の声を聞くこと。困りごとを調査し、解決方法を模索してきました。「背表紙にタイトルなどを書く方が多いと知り、ボールペンでも書きやすい素材に変更したり、縦に線が引きやすいようにノートの中心にガイドとなるドットを入れたりしました。継続して使ってくださる方が多いからこそ、『変わりすぎない』ことも大切にしています」

東大生ノート研究

現在、キャンパスノートは300品番以上の商品を展開しています。さまざまな用途やニーズに合わせ、バリエーションを増やしてきました。中でも大ヒットしたのが、08年に発売した「ドット入り罫線ノート」です。「『東大合格生のノートはかならず美しい』の著者の太田あやさんと、出版社の文芸春秋さんにお声がけいただき、一緒に開発しました。東大生の整理されたノートをどうすれば再現できるか研究し、罫線上に等間隔にドットを打った商品になりました」

当時はパソコンの普及などでノート販売が落ち込んでいました。ですが、ドット入り罫線ノートは発売後すぐに話題になり、ノート全体の売り上げを押し上げました。いまでは主力商品だといいます。22年の調査では、東大生の85%がこのノートの使用経験があるとわかったそうです。ほかにも、プリントが貼りやすいように少しサイズを大きくしたノートや、通学かばんが重い問題に着目した軽いノートなども開発してきました。

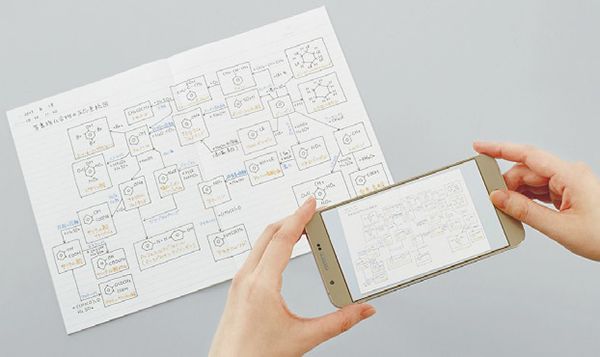

23年には、ノートを開いた時の膨らみがなく、見開きで使える「フラットが気持ちいいノート」を発売。「タブレットやスマートフォンを使った学習が増えていることに注目し、写真を撮った時に中央が影にならないようにしました」

デジタルに対応 ノートを撮ってアプリで勉強

デジタル化が進む中で、22年にはノートと一緒に使えるアプリ「キャリーキャンパス」を作りました。ノートをスマホで撮影すると赤ペンで書いた部分が消える機能などがあり、勉強に役立ちます。「ノートにはノートだけの強みがあります。手書きは記憶に定着しやすいという調査結果も出ました。デジタルとそれぞれの良いところを取り入れた使い方を提案しています」

50周年を迎え絵馬さんは「キャンパスは学生の相棒のような存在のブランドでありたい」と話します。「今後も、学校生活全体や学び方をサポートしていける商品づくりをしていきたいです」

(朝日中高生新聞2025年4月6日付)

「朝中高プラス」は朝日中高生新聞のデジタル版。中学生、高校生のために主要なニュースを週1回配信します。おすすめの勉強法や新刊情報、話題のグッズもピックアップ!ニュース以外の情報も満載です。