東京都立大学 子ども・若者貧困研究センター (東京都八王子市)

子ども・若者の貧困について研究する――。そんな名前の研究機関が東京都立大学にあります。学問的にも経歴的にも様々な背景を持った人が集まり、貧困問題の解決へ知恵を絞っています。 (朝日新聞社会部記者 狩野浩平)

「社会問題の根本」として研究

「時間の貧困にある人は、どんな状況なんだろう」

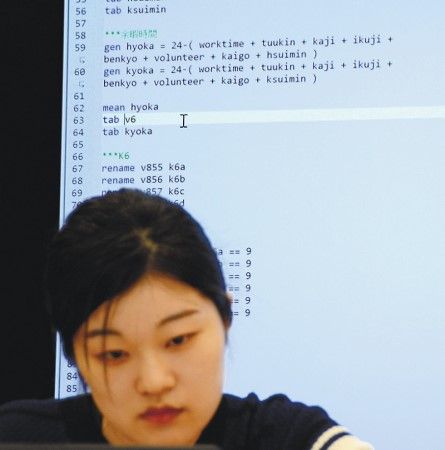

6月中旬、東京都立大学の南大沢キャンパス(東京都八王子市)では、大学院生たちがパソコンを見つめながら意見を交わしていました。

参照するのは、他の研究機関が公表している日々の生活に関する調査結果。調査ごとに回答者への質問項目が異なり、自由に使える時間がどれだけあるかを直接的に尋ねている調査もあれば、全体から仕事や家事育児などの時間を差し引かなければ分析できない調査もあります。

自由時間がないことによる影響を見るための項目も様々。単純な幸福感を見るのか、健康度を見るのか。また、睡眠時間を削ることで自由時間を捻出している人はどうとらえたらいいのか……。議論はつきず、各自が問いを持ち帰ることとなりました。

議論していたのは、社会福祉学教室・阿部彩教授のゼミ生たち。阿部教授は都立大の「子ども・若者貧困研究センター」のセンター長を務めており、都立大には貧困について学びたいという様々な学生が集まります。

修士1年の原田亜実さん(22歳)は都内の私立大から進学してきました。地方出身で、家事やバイトに追われながら学ぶ日々。実家暮らしの友人との間には時間に対する意識の差を感じていましたが、「貧困という視点で見ると、負い目のようなモヤモヤが晴れ、社会問題としてどう解決したら良いかと考え方を変えることができた」。

修士2年の青木健資さん(37歳)は元公務員で、今は研究者を志しています。「貧困は社会問題の根本。様々な専門性を持った人たちが協力する必要がある」。研究センターが中心となった調査やフィールドワークを通じ、全国の研究者・学生とつながれることが魅力だといいます。

自分事と考える学生増える

研究センターは2015年設立。14年には子どもの貧困対策法が施行され、様々な学問分野を総合した貧困研究が求められていました。都立大の強みを生かし、都や都内自治体と連携した大規模調査にも取り組んでいます。

もともと発展途上国の貧困問題を研究していた阿部教授が日本に目を向けたのは、ホームレスが社会問題となった1990年代後半。当時はまだ、日本は豊かな社会で貧困はないと考える人が多かったといいます。しかし2008年の年末から、「派遣切り」によって職と住まいを失った人を支援する「年越し派遣村」が注目され、誰でも貧困になり得るという意識が広がりました。

阿部教授は、今の若者たちは小さい頃から「日本には貧困問題がある」と習ってきた世代だと指摘します。実際、大学に入って子ども食堂をしたいという学生や、探究授業で貧困問題について学びたいと連絡してくる高校生もたくさんいるそうです。

24年には子どもの貧困対策法が改正され、「こどもの貧困解消法」に名称が変更。子どもの貧困自体をなくしていくのだという機運が高まっています。

一方で大学側には貧困を体系的に教えられる研究者は少なく、社会福祉学、教育学、経済学など既存の分野に散らばっているような状況だといいます。阿部教授は「貧困を自分事として考える学生が増えているのはすごく心強い。その思いに応えられるよう、『貧困学』という分野を確立していきたい」と話しました。

(朝日中高生新聞2025年7月13日号)

「朝中高プラス」は朝日中高生新聞のデジタル版です。忙しい中学生、高校生のために主要なニュースを週1回配信。定期テストや調べ学習にも最適!学校や塾では学べない知識が身につきます。