外国人政策も争点に 各党が提示

3週間ほど選挙戦が続いた参議院議員選挙は7月20日が投開票日。3連休の中日で、その影響もあるのか、総務省によると期日前投票をしたのは公示翌日からの10日間で988万5919人と、前回の2022年参院選(11日間で約779万人)を上回った。与党の自民党と公明党は、非改選の75議席を含めた過半数の維持を目指す。今回、少なくとも50議席が必要だが、かぎを握る32の「1人区(定数1の選挙区)」で苦戦。朝日新聞などの調査によると、目標達成が厳しい情勢だ。

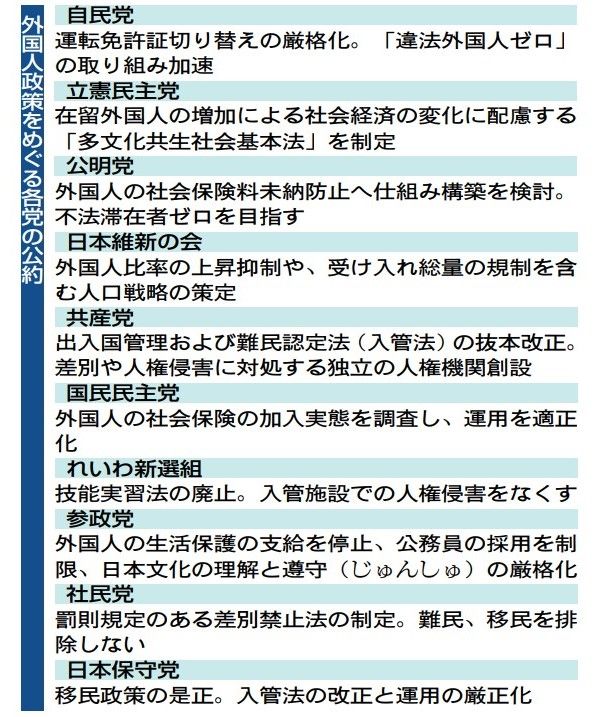

選挙戦の当初は物価高対策に注目が集まっていたが、日が進むにつれ、「外国人政策」が争点として急浮上してきた。「日本人ファースト」を掲げる参政党の政策集には、外国人への生活保護の支給停止や公務員採用の制限、「外国人総合政策庁」の設置など、24項目にわたって関連の政策が並ぶ。国民民主党も、外国人の社会保険の運用見直しなどを掲げる。

自民党は5月に、在留外国人への対応を議論する関係会合を急きょ発足。7月15日には政府として、省庁横断で外国人政策を担う「外国人との秩序ある共生社会推進室」を置いた。

一方で立憲民主党、共産党、れいわ新選組、社民党は規制に抑制的。立憲は外国人旅行者への消費税免税制度の見直しを掲げつつ、外国人の人格と個性を尊重した共生社会実現を訴える。

一部の政策については批判も出ている。作家らでつくる日本ペンクラブは7月15日、参院選での外国人への差別やデマの拡散に対する緊急声明を発表。「デマに満ちた外国人への攻撃は私たちの社会を壊す」などと指摘した。

不可欠なSNS、にせ情報に注意

ここ数年、SNSを使った選挙運動が注目されている。特に参院選の比例代表は全国が一つの単位となるため、広くメッセージを届けられるSNSの活用はもはや不可欠といえる。

ある陣営では20人ほどの「動画班」を編成。SNSのプラットフォームごとに利用者の層を意識し、発信の仕方を変えているそうで、選挙期間中に100本は投稿するという計画を立てた。

候補者の街頭演説や発言を短くまとめた「切り抜き動画」も浸透。投票先の判断材料になりえる一方、確かでない情報やデマも広まる。SNS上のにせ情報対策について議論してきた与野党の協議会も選挙期間前の6月27日、注意喚起などを盛り込んだメッセージを発表している。

参議院議員選挙

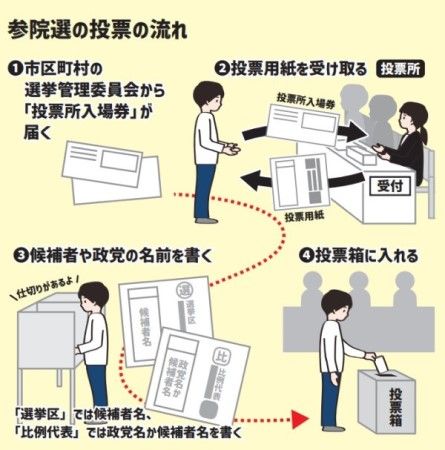

参議院の国会議員を選ぶ選挙で3年ごとに、定数248の半数ずつを選び直す。「選挙区」と「比例代表」に分かれ、今回は東京選挙区の欠員1を含めた計125議席を争う。

選挙区では人口の差から生じる「一票の格差」解消のため、鳥取・島根、徳島・高知が「合区」に。比例代表は政党名でも候補者名でも投票でき、得票が多い候補者から当選する「非拘束名簿式」だが、各政党が「特定枠」として、優先して当選する候補者を決められる。

(朝日中高生新聞2025年7月20日号)

「朝中高プラス」は朝日中高生新聞のデジタル版です。忙しい中学生、高校生のために主要なニュースを週1回配信。定期テストや調べ学習にも最適!学校や塾では学べない知識が身につきます。