米国のトランプ大統領が打ち出した「関税」の政策により、日本を含めた各国の政府や企業が対応に追われています。関税はそもそも誰が支払い、いま世界で何が起き、これからどうなりそう? 3ステップで解説します。

関税を知る3STEP

STEP1 そもそも…

産業保護のため輸入品に課す税金

関税とは、各国の政府が外国から輸入する工業品や農産物などに課す税金のこと。支払うのは、各国で製品を輸入する企業だ。

関税の主な役割は「国内産業の保護」。輸入された製品に関税を課すと、自国の製品より割高になり、自国製品が消費者などから選ばれやすくなる。日本でもコメや砂糖などに高い関税をかけている。逆に関税を削減・撤廃するなどして輸入しやすくするのが「貿易の自由化」だ。

トランプ大統領が関税にこだわるのも、産業の保護にねらいがある。外国の製品が米国で売りづらくなれば、企業が工場などの生産拠点を米国に移さざるを得なくなり、そのぶん国内の雇用も増えるとの見立てだ。関税を高くすることで、政府の歳入を増やすことも期待できる。

トランプ政権が新たに掲げた関税は、中国、メキシコ、カナダなど特定の国が対象の「国別関税」、自動車や鉄鋼などへの「分野別関税」、ほぼ全ての国・地域が対象の「相互関税」に大きく分かれる。相互関税は、貿易の相手国と相互に同様の関税を課すものだが、トランプ政権は相手国が関税率を上げた場合は「報復」とみなし、同じ税率を加算すると警告している。

米国も加盟する世界貿易機関(WTO)のルールでは、関税は一定の条件を満たさない限り、勝手に上げることができない。貿易相手ごとに異なる税率を定めることも本来は許されない。違反があれば、WTOの紛争解決機関に訴えることができる仕組みだが、米国がこれに協力せず、2019年から機能停止に。貿易相手によって関税率に差をつけないことを原則としてきた自由貿易の体制が、大きく揺さぶられている。

STEP2 いま何が?

「相互関税」発動、日本は24→15%に

トランプ大統領は7月31日、「相互関税」の新たな税率を決める大統領令に署名し、8月7日に発動させた。対象は約70の国・地域で、英国などの10%が最も低く、最高はシリアの41%。日本を含めた半分以上は15%となった。

相互関税は4月に発表され、米国に対する輸入額や貿易収支の赤字額を税率の根拠に挙げた。この時点での日本の税率は24%。その後、トランプ政権は各国・地域をひとまず一律10%にほぼそろえたうえ、貿易条件などの交渉を迫った。

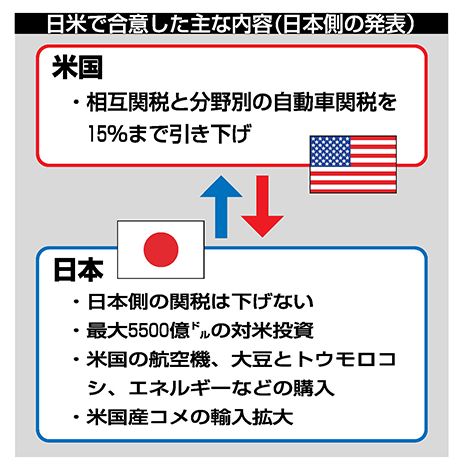

日本は米国と8回にわたる閣僚級協議を重ねて7月22日、15%への引き下げで合意したと発表。見返りとして日本から最大5500億ドル(約80兆円)規模の投資などを約束した。

一方、日本の対米輸出額の約3割を占める自動車には相互関税とは別の「分野別関税」がかけられ、合計27.5%の税率が設定された。交渉で、こちらも15%に下げることが認められた。

両政府は正式な合意文書を交わしておらず、内容の説明にも食い違いがある。7日には15%の税率をいまの税率に「上乗せ」するという、日本側の認識と異なる内容で大統領令が発動された。関税交渉を担う赤沢亮正経済再生相が発動を前に9度目の訪米。協議の末、米国側から修正すると表明があったと明らかにした。

STEP3 どうなる?

経済や物価に悪影響も

米国が多くの国を対象に一斉に関税を引き上げることで、国境を超えた経済活動や物価に広く悪影響が出るおそれがある。輸出で稼ぐ日本の大企業からも、米国で販売するためのコストが上がり、利益が数百億円規模で減るという予測が相次ぐ。今後、米国内での価格に関税分を上乗せする動きが広がりそうだ。インフレ(物価高)と、景気の減速が同時に進む「スタグフレーション」も心配されている。

(朝日中高生新聞2025年8月10日号)

「朝中高プラス」は朝日中高生新聞のデジタル版です。忙しい中学生、高校生のために主要なニュースを週1回配信。定期テストや調べ学習にも最適!学校や塾では学べない知識が身につきます。