太平洋戦争(1941~45年)が終わってからの80年で、日本のマンガ文化は大きく花開きました。マンガのなかでもこの戦争は大きなテーマ。6歳で終戦を迎えたちばてつやさんは、86歳の今もマンガ界の第一線で活躍し続けています。ちばさんの証言と、京都精華大学マンガ学部教授・吉村和真さんの解説で戦後マンガ史をたどります。(編集委員・別府薫)

終戦

”戦争から解き放たれた高揚感で、子どもたちはマンガを楽しんだのです”

1945年8月15日、6歳だったちばさんは、家族と旧満州の奉天(今の中国・瀋陽)で終戦を迎えました。日本軍が攻めこんだ土地につくった満州国は、国際的には認められていませんでした。

日本人は追われる立場になり、命からがら日本に帰国できたのは1年後。貧しい暮らしのなかで、偶然拾ったマンガに夢中になります。「戦後の何もなかった時代。紙もインクもひどくて本としてギリギリ持ちこたえられるレベルでしたが、夢中で読みあさりました」と振り返ります。

【吉村さんの解説】戦争中に国の統制で娯楽性が抑えられたマンガばかり読んでいた子どもたちは、終戦後、手塚治虫さんの冒険物語『新宝島』❶に夢中になります。そのときの子どもが、ちばさんや藤子不二雄さん、赤塚不二夫さんたちです。手塚さんに続き、戦後のマンガ界を支える世代として育っていきました。

戦記マンガブーム

”戦争をかっこいいと思ったらとんでもない”

ちばさんは小学生の頃から友達と同人誌をつくり、17歳でプロデビュー。最初は少女マンガ、やがて少年マンガの雑誌で売れっ子になります。「子どもたちが元気になれるものを描きたい」という気持ちが強く、中国からの引き揚げ体験は心の中に閉じ込めていました。

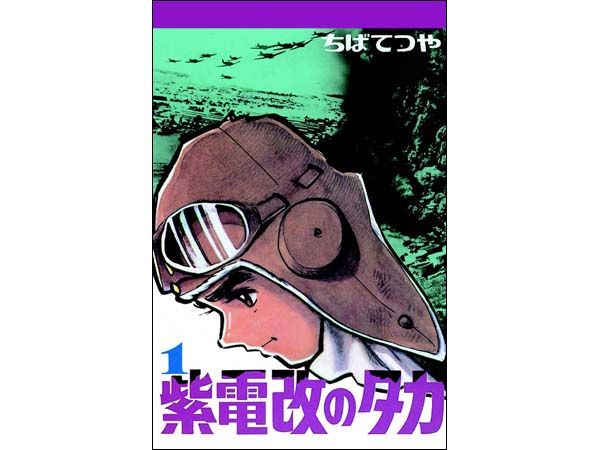

一方で当時ブームになっていた戦記マンガに危機感を抱きました。「戦争で敵をやっつけた主人公がヒーローになっている。これは子どもが勘違いしたら大変だと思いました」。そうして生まれたのが、紫電改という戦闘機で戦った隊員の苦悩を描いた『紫電改のタカ』❷でした。

【吉村さんの解説】終戦直後はGHQ(連合国軍総司令部)の出版統制で、軍国主義を思い起こさせる作品は禁止されました。統制がなくなると、1957~67年ごろ戦記マンガがブームに。多くは勇猛果敢な話でしたが、次第に『紫電改のタカ』のような平和を求める作品が現れました。

戦後マンガ史(1) 終戦~戦記マンガブーム

1945年 太平洋戦争が終わる

1947年 手塚治虫『新宝島』で単行本デビュー(47年)❶

1963年 ちばてつや『紫電改のタカ』(~65年)❷

※年は、特に断りがない場合は雑誌掲載年

「朝中高プラス」は朝日中高生新聞のデジタル版です。忙しい中学生、高校生のために主要なニュースを週1回配信。定期テストや調べ学習にも最適!学校や塾では学べない知識が身につきます。