「温暖化なければ起きえなかった」

全国の月平均気温は、6月は平年より2.34度、7月は2.89度高く、いずれも統計のある1898年以降最も高かった。8月5日には群馬県伊勢崎市で国内史上最高気温の41.8度を記録した。全国的に晴れた日が多く、特に米どころの東北と北陸の日本海側では1946年の統計開始以降で最も少ない降水量だった。

東京大学や京都大学の研究者らで作る「極端気象アトリビューションセンター(WAC)」は8日、こうした極端な高温は、人間活動による地球温暖化の影響がなければ起こりえなかったとの分析を発表した。WACによると、7月22~30日の日本上空1500メートルの平均気温は19.4度で、1950年以降の7月同時期としては最も高かった。シミュレーションによると、これを上回る高温が発生するのは、温暖化している現状でも約31年に1度の頻度だという。一方、温暖化していないと仮定した場合の発生頻度は1万1472年に1度と極めて低く、「地球温暖化の影響がなければ発生しなかった」としている。

野菜の高温障害 品薄や値上がりも

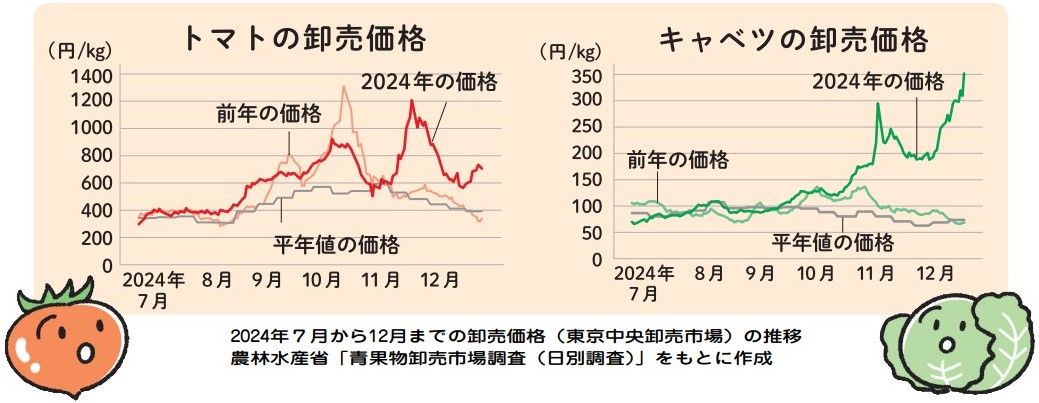

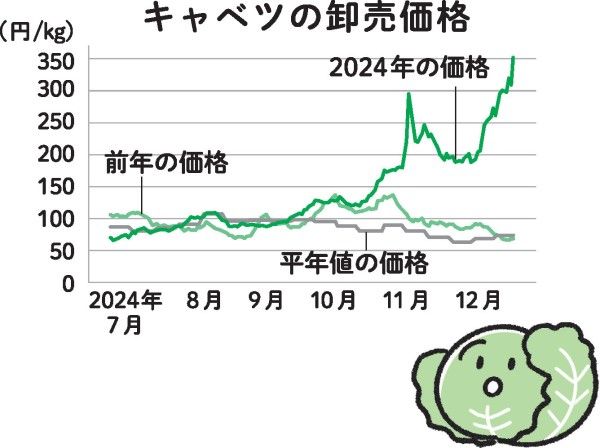

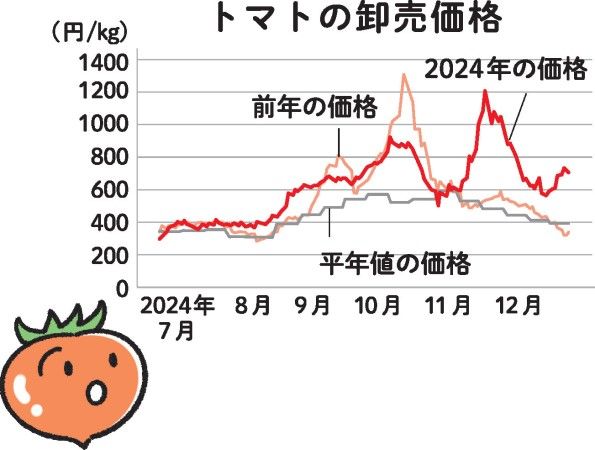

高すぎる気温は農作物の品質や収穫量に影響を与える。去年は、6~8月の全国の平均気温が平年を1.76度上回り「最も暑い夏」だった。農林水産省によると、夏の高温が影響し、去年の秋以降、さまざまな野菜の値段が高騰した。冬にはキャベツの価格が平年の3倍以上となり、話題になった。

植物にとって、成長に適した気温を上回りすぎると、ストレスになり光合成が十分にできず、必要な栄養分をつくり出せない。高すぎる気温で成長に影響が出ることを「高温障害」という。気温が3度上がると、成長量が12~18%減少するというデータもある。

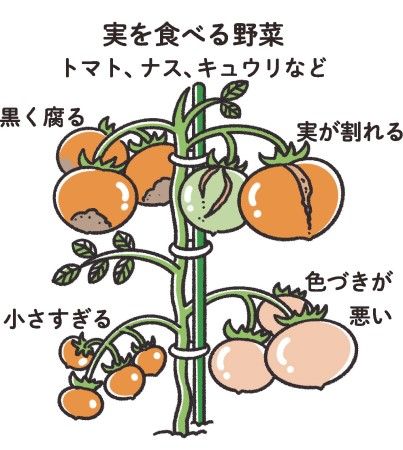

高温障害は、例えばトマトなどでは実が小さすぎる、色がつかない、表面が割れる、一部が黒く腐るなどの影響がある。レタスなどでは葉の先が枯れる「チップバーン」という現象が起きたり、虫や病気の被害が出やすくなったりする。ダイコンなどでは、芯が黒くなることも。

見た目や味、品質が低下すると、売り物にならない作物が増える。これまで旬とされていた時期に収穫量が減ることもある。店頭では品薄になったり、価格が上がったりする。

世界的に温暖化が深刻になる中、農業における対策も欠かせない。千葉大学大学院園芸学研究院教授の中野明正さんは「時代とともに野菜の旬が変化するかもしれません。作物を育てる時期の変更や、暑さに強い品種の研究、暑い中で働く人たちの負担を減らすため機械化や設備の導入なども進んでいます」という。(奥苑貴世)

平年

気象データでは、西暦の1の位が1で始まる直近30年間の累年平均値をいい、10年ごとに更新する。例えば2025年の「平年」は、1991年から2020年までの30年間の平均値。

野菜の生育や価格の統計などでは、主に過去5年間の価格の旬別平均値をいう。

(朝日中高生新聞2025年8月17日号)

「朝中高プラス」は朝日中高生新聞のデジタル版です。忙しい中学生、高校生のために主要なニュースを週1回配信。定期テストや調べ学習にも最適!学校や塾では学べない知識が身につきます。