外国の通貨に比べ、日本の円の価値が下がる「円安」が春から急速に進みました。海外から輸入するものの値段が上がるなど、生活に影響が出ています。歴史をさかのぼると、逆に「円高」で大変だった時期も。こうしたことが起きる「外国為替市場」のしくみを解説します。(松村大行)

売り買いで価値動く

円のような通貨も、他のものと同じように売り買いされます。売り買いする場を外国為替市場と呼びます。売り買いが積み重なった結果、1ドル=〇円という交換の「相場」が決まります。

円と他の通貨との交換は、海外旅行で現地の通貨が必要なときや、貿易で得た外国の通貨を円にかえるときなどに行います。ただ大部分は、お金もうけが目的の「投資」です。証券会社や保険会社などは1度に億の単位で取引することもあります。

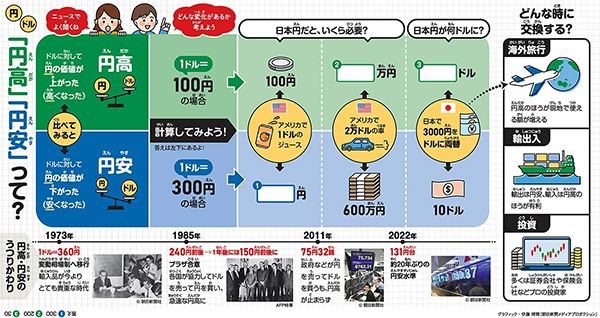

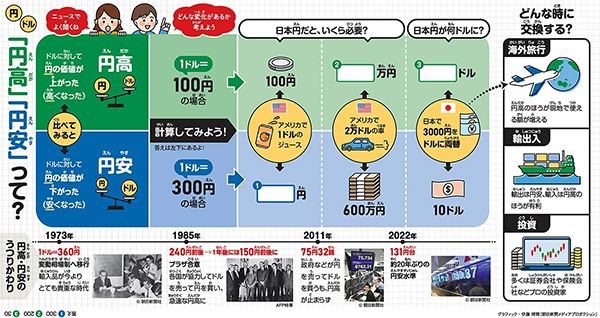

円がたくさん売られる一方、他の通貨が買われる動きがあると、その通貨に対して円の価値が下がる(安くなる)「円安」になります。円がたくさん買われて価値が高まるのが「円高」です。ある時点からの変化を示すので、同じ1ドル=120円も、状況によって円安とも円高ともいわれます。

円安は輸入で不利に

通貨の価値は、同じ額でものがどれほど買えるかで表せます。1ドル=100円から200円と「円安」になれば、それまで100円で買えた「1ドルのジュース」に200円が必要になります。1ドル=50円と「円高」になれば100円で2本買えます。

円安になると、同じものを輸入したときに前より多くしはらわなければならず、店で売る価格も高くなる可能性があります。逆に、現地の通貨で得たもうけを円にかえると額がふくらむため、輸出には有利です。

円の相場はかつて1ドル=360円に定められていました。「固定相場制」といいます。1973年から、市場の動きで相場が決まる「変動相場制」に変わりました。その後は時代を経るにつれて1ドル200円台から100円台へと円高が進み、2011年には1ドル=75円台を記録しました。

(朝日小学生新聞2022年6月6日付)

朝小プラスで毎日読む習慣を!

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。外部広告が一切出ないので、安心してお子様に読んでいただけます。毎日の読む習慣が学力アップにつながります!

「朝小プラス」は朝日学生新聞社が発行している朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日読むことで読解力アップ!受験に役立つ!