読者から寄せられた疑問を編集部が調査するコーナーです。今回はOさん(福岡県・4年)から寄せられた「飛行機はなぜ飛べるの?」という質問に答えます。

Oさん(福岡県・4年)

福岡市の中心には空港があり、毎日たくさんの飛行機が飛んでいるところを見ることができます。離陸する飛行機を見て、ふと「なぜ何百人もの人を乗せた大きな鉄のかたまりがうくんだろう」と不思議に思いました。

宇宙航空研究開発機構 航空技術部門 航空システム研究ユニット 吉田憲司さん

飛行機は機体にかかる、四つの力を調整して飛んでいます。大きな役割をはたすのが、飛行機を持ち上げる力「揚力」です。空気の流れによって生み出され、重力よりも大きくなることで飛行機は飛んでいます。

揚力が重力を上回ると宙にうく

機体を持ち上げる「揚力」

飛行機はなぜ飛ぶことができるのでしょう。飛行機に関わる空気の流れにくわしい、宇宙航空研究開発機構(JAXA)航空技術部門航空システム研究ユニットの吉田憲司さん(64歳)に聞きました。

吉田さんは、飛行機が動くときに機体が受ける力が大事なポイントだと話します。機体にかかる力は主に四つあり、このバランスを調整することで空を飛ぶことができるといいます=図2を見てね。

一つ目の力は、飛行機の機体に下に向かってはたらく「重力」です。これは地球上の全てのものにかかる力です。

次に、飛行機が空を飛ぶには、重力とは反対方向に機体を持ち上げる力「揚力」が必要です。揚力が重力より大きくなることで、機体はうくことができます。

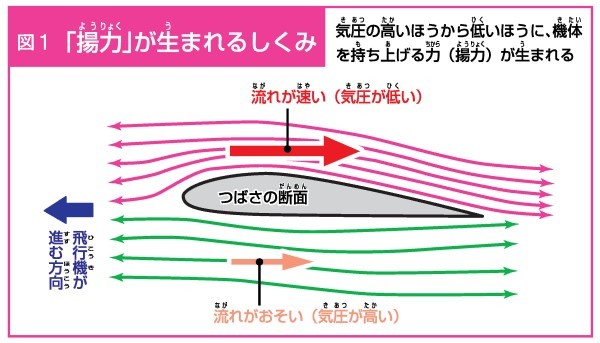

揚力が生まれるひみつは、「主翼」と呼ばれる大きなつばさの形にあります=図1を見てね。

つばさの断面を見てみると、上側が少しふくらんでいます。飛行機が前に進むと、つばさに空気があたります。ふくらみがあることで、つばさの上を流れる空気は、下側を流れる空気よりも速度が速くなります。「空気が速く進むつばさの上は気圧が低くなり、反対につばさの下の気圧は上に比べて高くなります」と吉田さん。

つばさの上下で気圧の差ができると、気圧の高い方から低い方におし上げる力が生まれます。これが揚力の正体です。

四つの力のバランスで飛行

どのくらい揚力が生まれるかは、機体の速度やつばさの大きさ、つばさが空気にあたる角度などによって変わります。「飛行機の速度が上がると揚力は相当な力になり、重い機体も持ち上がります。上空で、重力と揚力がつりあうように調整することで、飛行機は一定の高度で飛ぶことができます」。

その他にも、エンジンの力で機体を前に進める「推力」と、その反対の向きにはたらく空気抵抗「抗力」が機体にかかります。これらを組み合わせてスムーズに飛行や離着陸をしているのです。

吉田さんは長年、音よりも速く飛ぶ「超音速機」のつばさの設計や開発プロジェクトに関わってきました。

飛行機の設計にはたくさんの知識が必要になりますが、吉田さんは小学生に向けて「知識よりも好奇心が大切」とメッセージを送ります。

「まずはなにかをやりたいなって思う気持ちが大事だと思います。やわらかな発想を大切に、情熱や好奇心があればAIにも勝てると思います」(正木皓二郎)

(朝日小学生新聞2023年3月21日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。