読者から寄せられた疑問を編集部が調査するコーナーです。今回はYさん(東京都・2年)から寄せられた「土ふまずはなぜあるの?」という質問に答えます。

Yさん(東京都・2年)

ぬれた足でプールサイドを歩いてできた自分の足あとを見た時、あとが残らない部分があることに気づきました。どうして足裏には地面につかない「土ふまず」があるのか不思議に思いました。

大手前病院 足の外科センター長 林宏治さん

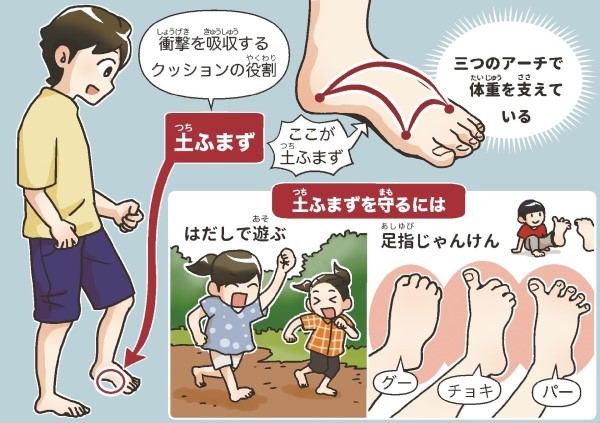

人間が二本足で立って生活するのに、土ふまずは重要な役割を果たします。歩いたり走ったりとんだりする時、足にかかる衝撃を吸収するクッション作用があります。

二本足で立つ衝撃を吸収するため

ほかの動物にはない

この疑問に答えてくれたのは、大手前病院(大阪市)足の外科センター長の整形外科医、林宏治さんです。

土ふまずは、足の裏のくぼんだところです。地面に足をつけても土をふまない部分のため、こう呼ばれます。赤ちゃんのうちは土ふまずがなく、平らな足をしています。成長とともに土ふまずが発達し、8~10歳ごろまでにできあがるといわれます。

林さんは「土ふまずがあるのは、人間が二本足で立って生活するのに必要だから」と説明します。「土ふまずには、足に体重がかかった時の衝撃を吸収するクッション作用があるのです」

人間の足は、かかとから親指の付け根(土ふまず)、親指の付け根から小指の付け根、小指の付け根からかかとに三つのアーチ(弓形)があり、それらが協力してクッションの役割を果たします。

安定して二本足で立つには、地面にかかとをつけることが大事です。かかとをつけて二本足で立つ動物は人間のほか、サルやクマ、パンダの仲間などがいます。しかし、土ふまずがあるのは人間のみだとされます。「ほかの動物たちは手足を使って移動するのが中心です。人間は足だけで体重を支えるため、土ふまずがより重要なのです」

疑問を寄せたYさんは「ひょっとして手にもあるの?」と気がかりでしたが、林さんは「人間の手には体を支える役割はないので、土ふまずはありません」。

ないと「へん平足」/体に負担

はだしで遊んで

土ふまずがない平らな足を「へん平足」といいます。大人の場合、体重が増えたり、無理な運動などで足のじん帯や腱を傷つけたりすることでなります。へん平足では、歩いたり走ったりする際に土ふまずが担うクッションの働きがないため、体全体に負担がかかります。つかれやすくなり、ひざや腰などに痛みが出ることがあります。

近年、へん平足になる子どもが増えているともいわれます。「家でゲームなどをして、走って遊ぶことをしていないためでしょう」。大人とちがい、子どものへん平足は治るといいます。「子どものうちに、はだしで遊ぶことが大切」と林さんはすすめます。

「屋内でも屋外でも、指先まで使って、歩いたり走ったりしてください。とんだりつま先立ちをしたり、足の機能を存分に発揮させることで、足裏の筋肉がきたえられます」。足指でグー(5本指とも曲げる)、チョキ(親指だけ上げて、それ以外の指を下げる)、パー(5本指を広げる)の形をつくる足指じゃんけんも有効です。

セルフチェックとしては「例えばお風呂上がりに、足あとがべたっとつくか、土ふまずの部分がういているか見る」などの方法があります。(中塚慧)

(朝日小学生新聞2022年9月20日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。