読解力が身につく学習グッズが全員にもらえるキャンペーン実施中!

ふりがなつき。ニュースがわかる、知識がつく。

8月31日はスーパームーン!

月の観察記録をつけよう!

今年最大の満月、土星、ペルセウス座流星群――。8月は夜空のさまざまな天体ショーを楽しめそうです。自由研究のテーマにして、観察記録をまとめてみてはどうでしょう。国立天文台(東京都三鷹市)の専門家に自由研究のこつやポイントを聞きました。(浴野朝香)

おすすめは8月16日・新月~31日・満月の記録

今年最大の満月が見られるのは、8月31日です。この満月はスーパームーンとも呼ばれます。今年最も小さく見えた2月6日の満月と比べると、1割以上大きく見えて、3割増しの明るさになります。8月2日も満月です。この日も31日と同じぐらい大きく、明るく見えそうです。

見かけの大きさや明るさが変わるのはなぜでしょうか。月は地球の周りを回っています。その通り道は円ではなく、だ円で、地球と月との距離は近づいたり離れたりするからです。

スーパームーンを観察するのも楽しいですが、スーパームーンまでの月の見かけの形の変化を記録すると、自由研究になりそうです。

国立天文台天文情報センター普及室の佐藤幹哉さんのおすすめは、16日の新月から31日の満月までの月の観察と記録です。

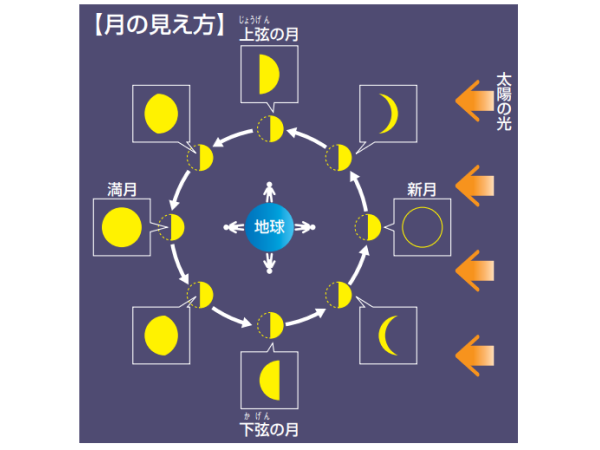

月は地球の周りを回っているため、太陽の光に照らされる部分が変わります。太陽の光が当たらないところはかげになって見えないことから、地球から見ると月の形が変化しているように見えます。これを月の満ち欠けといいます。

満ち欠けの始まりは新月です。新月は、地球から見て月、太陽の順にならぶので、太陽に照らされている面は太陽の方を向いていて、地球からは見えません。

新月を過ぎると、月の右側だけが少しずつ見えてきます。新月も入れて3日目に見える月を三日月といいます。今回の場合は18日ですが、夕方、西の低い位置に見えるので、「19日の方が少し高い場所で観察しやすそう」と佐藤さん。右半分が見える月は上弦の月と呼ばれ、その後少しずつ満月になっていきます。

【朝日小学生新聞】ふりがなつき。ニュースがわかる、知識がつく。

毎日同じ時間・場所で

佐藤さんは毎日同じ時間に観察することをすすめます。「毎日同じ時間に同じ場所から観察すると、月が西から東に少しずつ動いて見えることがわかります」。午後7時半ごろが見やすいようです。

見えた月を撮影して残すのもいいですが、佐藤さんは自分でかいてみる方がいいといいます。「実際にかこうとすると撮影するよりじっくりと観察するので、気がつくポイントも増えると思います」。ただ、写真を撮っておくと、後から見て、自分が月を観察した位置がわかります。

観察した月をかいてみよう

月の写真も撮っておこう

【これもプラス!】 ペルセウス座流星群も観察

毎年この時期に見える流れ星の集まり、ペルセウス座流星群も観察してみましょう。ペルセウス座から四方八方に広がるように見えるこの流星群の正体は、太陽を約130年かけて1周するスイフト・タットルすい星が残した砂つぶや岩のかけらです。それらの流れの中を地球が通ると、地球の大気にぶつかるので、流星群が見られます。

最も多く流星が見られるのは、14日の夜明け近くと予想されていますが、年によっては前後することもあります。

【これもプラス!】 土星もいっしょに観察

月を観察するにあたり、別の星もいっしょにさがしてみましょう。ふだんはさがしにくいとされる土星が3日と30日の夜、月のそばで見られます。どちらの月も満月に近いので、丸く見える月と土星を楽しめそうです。

(朝日小学生新聞2023年7月25日付)

新聞版のお申し込みはこちら

デジタル版のお申し込みはこちら

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめです。

デジタル版/最初の1か月無料/月額1,900円(税込み)