算数の中でも苦手な子どもが多そうな図形の問題。「センスがないのかも」とあきらめてしまっていませんか。図形を頭の中でイメージするのは、だれにとってもむずかしいものです。コツをつかんで、図形に強くなりましょう。(浴野朝香) ※2023年9月22日付の記事を再掲載

特徴を言葉で表現 手がきで形をかく

図形というと、どんな形を想像しますか。三角形や正方形などの平面図形のほか、さいころのような立方体やティッシュペーパーの箱の形の直方体などの立体図形もありますね。特に立体図形を頭の中で想像することに苦手意識を持つ人も多いかもしれません。

「私もいつもむずかしいと感じています。ただ、できなくても『苦手だ』とか『向いていない』と考える必要はありません。コツをつかめばできるようになります」と話すのは、数理学習研究所で小学生から大人まで、はば広い年代に算数や数学を教えている小田敏弘さんです。

では、どうやって図形の勉強をすればいいのでしょうか。「大切なのは図形を見る時の視点。つまり、図形のどこに注目すれば問題が解けるようになるのかを、身につけていけばいいのです」と小田さん。

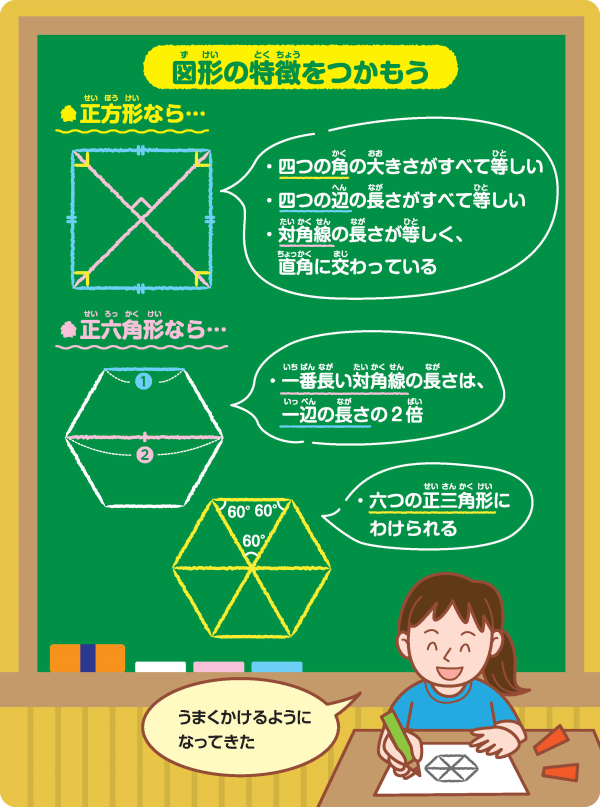

たとえば、正方形。形を見て「真四角だ」で終わってしまうのではなく、「対角線の長さが等しく、直角に交わっている」とか、「四つの角がすべて直角」といった特徴を知り、それらの特徴に目を向けていくことが大切です。そういった特徴を声に出して言葉で表現すると、さらに理解が進みます。

「新しい見方ができるようになると、楽しいし、世界が豊かに見えてきます。これはどの教科にも当てはまります」

それぞれの図形の特徴を覚えるための練習として、定規などを使わずに手で形をかいてみることもおすすめだそうです。

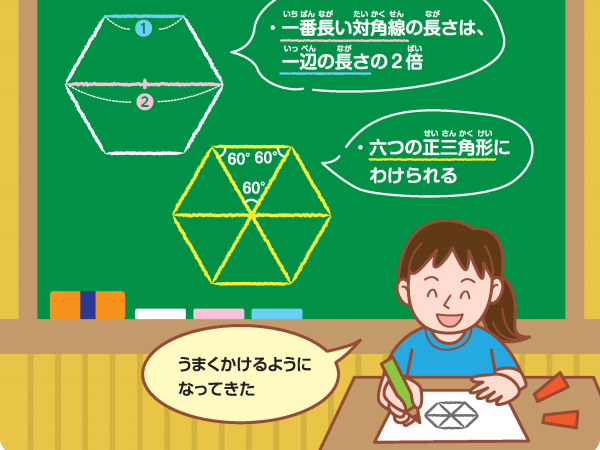

「ためしに正六角形を定規などの道具を使わずにかいてみてください。六つの辺の長さをそろえようとするだけでは、なかなかうまくかけないのではないでしょうか」と小田さん。

正六角形には「一番長い対角線の長さは一辺の長さの2倍」「六つの正三角形に分けることができる」といったいくつかの特徴があります。そういった特徴をなるべくたくさん知っていて、かくときに意識すればするほど、正確な図に近づくそうです。

また、面積、体積、長さ、角度はすべて図形に関係しますが、これらはそれぞれ何を意味しているのか、自分の言葉で説明できるようになると本当に理解できているといえるでしょう。

「図形の問題とたくさんふれあって、図形と仲良くなってください」

小田敏弘さん

灘中学・高校(兵庫)、東京大学教育学部総合教育科学科卒。算数・数学の「本質的な学習」をめざし、指導や教材の開発などに取り組む。著書に『本当はすごい小学算数』(日本実業出版社)など

(朝日小学生新聞2023年9月22日付)