もうすぐノーベル賞が次々に発表される「ノーベルウィーク」。賞はなぜ設立され、なぜ注目されるのでしょうか。そして、日本の受賞者が減ると心配される、そのわけは?

日本の受賞者、2030年代には減るかも

Q だれが選ぶの?

A スウェーデンのストックホルムに本部を置くノーベル財団が管理し、賞ごとに専門のアカデミーや委員会が選ぶ

ノーベル賞は、スウェーデンの発明家アルフレッド・ノーベル(1833~1896年)の遺言にしたがい、科学、文学、平和に最高の貢献をした人や団体をたたえるため設立されました。1901年から物理学、化学、生理学・医学、文学、平和の5部門で始まり、69年からは経済学賞もできました。

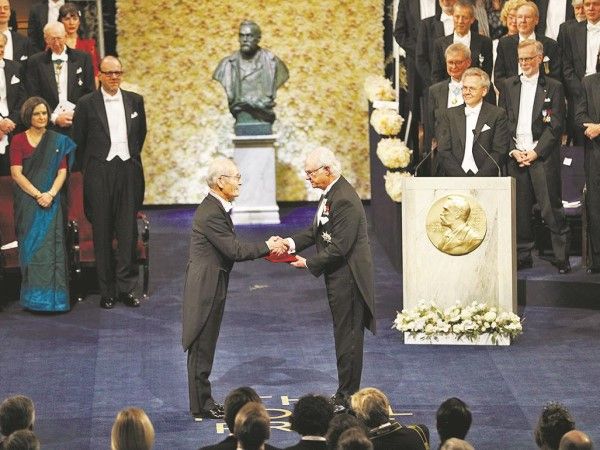

物理学賞、化学賞、経済学賞はスウェーデン王立科学アカデミー、生理学・医学賞はカロリンスカ研究所、文学賞はスウェーデンアカデミー、平和賞はノルウェー・ノーベル委員会によって、秘密のもとで選考されます。約120年にわたる千人近い受賞者の顔ぶれから、世界最高の栄誉ある賞になっています。

ノーベルは爆薬のダイナマイトの発明によって、大金持ちになりました。彼はダイナマイトを戦争に使うために発明したわけではありませんでしたが、1870年にヨーロッパで起きた戦争ですぐに使われました。

ノーベルは強力な武器は戦争をおさえる力になると考える一方、世界平和のために寄付をするなど平和への関心も強く、最後には遺産の利子で賞をつくるように遺言に残したのです。

Q 日本ではどんな人が受賞したの?

A 1人目は1949年の湯川秀樹さん(物理学賞)。今までに28人が受賞

最近では2019年に吉野彰さんがリチウムイオン電池の開発によって化学賞を、21年に真鍋淑郎さんが地球の気候をコンピューターで再現する方法を開発したことで物理学賞を受賞しました。

どちらも地球温暖化という人類の課題解決につながる研究です。最近、ノーベル賞は社会的意義の大きい基礎研究にあたえられる傾向がみられます。一方で、これまでのように人類の知を切りひらくための基礎研究も受賞しています。

日本は21世紀に入ってからアメリカに次ぐ19人が受賞し、最近は毎年のように受賞しています。ところが、2030年代には受賞者が急減するのではないかと危ぶまれています。自然科学分野では、研究成果が出てからノーベル賞の受賞までに20~25年の時間差がありますが、近年、日本の研究力が著しく低下しているためです。

背景には、大学の研究者が自由な発想で使える国からの研究予算が減ってきたことや、新しい研究分野の立ちおくれ、若手研究者や博士人材の大学や社会での待遇がよくないなど、複数の問題があげられています。

今年のノーベル賞の発表日程

10月2日 生理学・医学賞

3日 物理学賞

4日 化学賞

5日 文学賞

6日 平和賞

9日 経済学賞

(朝日小学生新聞2023年9月29日付3面)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。