お年寄りや障がいのある人の日常生活の手助けをするのが、介護の仕事です。お年寄りが増えていく中、なり手がもっと必要だといわれます。人手を増やす一つの方法として期待されるのが、海外からの人材です。外国出身の介護職員も活躍する東京都江戸川区の施設を訪ねました。(中塚慧)

自由研究・探究学習のヒント

キーワード #介護職 #在留資格 #技能実習生

・介護を経験した身近な人にインタビューしよう

・外国出身の人たちはどんな仕事で活躍しているか、調べてみよう

ミャンマーから「特定技能」で来日 メイさん

11日、介護老人保健施設「めぐみ」を訪ねると、ミャンマー出身のメイ・ニンウーさん(28歳)が、利用者の北川幸子さん(83歳)に寄りそい、話に耳をかたむけていました。北川さんは「メイさんはいつも一生懸命ですよ。素直に話を聞いてくれるのがかわいい」と目を細めます。

メイさんが日本に来たのは去年5月。介護と日本語についての試験に合格し、「特定技能」という在留資格で来日しました。母国ミャンマーでは2021年に軍のクーデターがあり、今も軍事政権が続きます。もともと日本に興味があり、日本語を勉強していましたが、このできごとが「平和な日本に行きたい」という思いを強めました。

食事や入浴、排せつなどの世話が仕事の中心です。「お手伝いすることで喜んでもらえるのがうれしい。利用者さんから『がんばってね』といってもらえるとはげみになる」と笑います。でも、「まだできないことがたくさんあります」。車いすの利用者をベッドに移す技術など、身につける必要があることが多く、先輩から学ぶ日々です。

日本語授業 週3日、自主的に

日本語の力も「もっと高めたい」と、自主的に週に3日、仕事終わりの午後9~11時にオンラインで授業を受けています。休みの日も日本語を勉強して過ごします。

「利用者と心で通じ合えている。その姿勢が大切」と施設

「めぐみ」には11人の外国出身の介護職員がいます。出身国はベトナム、ミャンマー、中国です。メイさんをふくむ2人が特定技能の制度で来日し、残りは「介護」の在留資格を持っています。

「めぐみ」の地域連携課部長の佐野裕紀さんは「みなさん、施設にとって大きな支えになっています。言葉のやりとりだけなら、日本語が母語の人のほうが伝わりやすいのかもしれません。でも、メイさんを見ていると、利用者と心で通じ合えていると感じます。その姿勢が、介護の仕事では大切です」といいます。

長くいられる資格のため勉強

ミャンマーに住む両親と兄に仕送りをしているメイさん。「給料は日本のほうがよいので、家族の助けになっています」。これからも日本で生活していきたいと考えています。「日本は静かで暮らしやすい。自然を大事にしているのもいいなと思う」

この夏には、日本語能力試験で上から2番目に難しい級を受けます。メイさんが日本にいられる期間の上限は、いまの在留資格では5年です。その間に国家資格の介護福祉士を取り、日本に長くいられる在留資格「介護」に切りかえる考えです。「先輩たちのように、利用者さんに優しく接し、仕事も上手にできる介護福祉士になりたい」と夢をふくらませます。

日本で介護の仕事 四つのしくみ

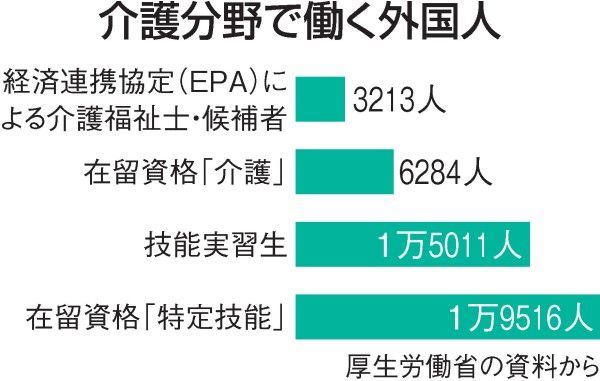

日本で介護の仕事をする海外出身者は、すべての在留資格をあわせると4万4千人ほどいます。外国から来た人が日本で介護職で働くためのしくみは四つあります。経済連携協定(EPA)、在留資格の「介護」、技能実習、特定技能です。

この記事は有料記事です。

デジタル版をご購読いただくと、記事の続きをお読みいただけます。

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。