「自分たちのことは自分たちで決めたい」――。そんな思いから生まれたのが民主主義です。大切なのが選挙。私たちは自由な選挙を通じて、自分と考え方の近い候補者や政党に投票できます。みなさんが実際に投票できるのは18歳から。そのときに備えて、いまの日本で何が問題で何が必要とされているのか、さまざまな「論点」について考えていきましょう。

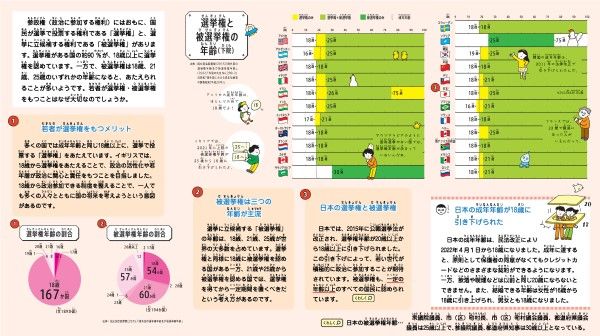

参政権(政治に参加する権利)にはおもに、国民が選挙で投票する権利である「選挙権」と、選挙に立候補する権利である「被選挙権」があります。選挙権がある国の約90%が、18歳以上に選挙権を認めています。一方で、被選挙権は18歳、21歳、25歳のいずれかの年齢になると、あたえられることが多いようです。若者が選挙権・被選挙権をもつことはなぜ大切なのでしょうか。

❶若者が選挙権をもつメリット

多くの国では成年年齢と同じ18歳以上に、選挙で投票する「選挙権」をあたえています。イギリスでは、18歳から選挙権をあたえることで、政治の活性化や若年層が政治に関心と責任をもつことを目指しました。18歳から政治参加できる制度を整えることで、一人でも多くの人々とともに国の将来を考えようという意図があるのです。

❷被選挙権は三つの年齢が主流

選挙に立候補する「被選挙権」の年齢は、18歳、21歳、25歳が世界の大多数を占めています。選挙権と同様に18歳に被選挙権を認める国がある一方、21歳や25歳から被選挙権を認める国では、選挙権を得てから一定期間を置くべきだという考え方があるのです。

❸日本の選挙権と被選挙権

日本では、2015年に公職選挙法が改正され、選挙権年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。この引き下げによって、若い世代が積極的に政治に参加することが期待されています。被選挙権も、一定の年齢以上のすべての国民に認められています。

日本の成年年齢が18歳に引き下げられた

日本の成年年齢は、民法改正により2022年4月1日から18歳になりました。成年に達すると、原則として保護者の同意がなくてもクレジットカードなどのさまざまな契約ができるようになります。一方、飲酒や喫煙などは以前と同じ20歳にならないとできません。また、結婚できる年齢は女性が16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳になりました。

くわしく

日本の被選挙権年齢…衆議院議員、市(区)町村長、市(区)町村議会議員、都道府県議会議員は25歳以上で、参議院議員、都道府県知事は30歳以上となっている。

被選挙権年齢の引き下げ

日本で25歳以上の国民に「被選挙権」(選挙に立候補する権利)があたえられたのは、第2次世界大戦後の1945年です。それ以降、被選挙権年齢は変わっていません。

現職の国会議員は40~60代が多く、なかには80代の人もいます。高齢になってもくり返し立候補して当選する人もいるため、世代交代が進みません。地方議員も高齢化が進み、人口が減少していることなどから議員のなり手が減っています。

そのような状況に対して、「18歳から選挙権があるのだから、被選挙権年齢も引き下げよう」「被選挙権年齢を下げて、若者の意見を政治にもっと反映させるべき」という声もあります。

考えてみよう 政治の論点

被選挙権年齢、どう考える?

選挙権と同じ18歳に

若者の声をもっと政治に反映させてほしい。若い候補者が増えたら、若者が政治に関心をもちやすくなるかもしれないよ。被選挙権年齢も、選挙権年齢と同じ18歳以上にしてはどうかな。

参議院議員も25歳以上に

なぜ衆議院と参議院で被選挙権年齢に差があるの? 年齢の差によって、本当に役割分担はうまくできているのかな? 参議院もいまの30歳以上でなく、衆議院と同じ25歳以上にしちゃダメ?

今のままでいい

政治家になる人には、ある程度経験を積んでおいてほしいな。若者はまだ政治について深い知識が不足していると思うから、被選挙権年齢は今のままでいいよ。

よりよい未来を「選ぶ」ための政治を考える本『選挙、誰に入れる?』が、Gakkenから出版されました(税込み1650円)。監修は東京大学教授の宇野重規さんです。この連載は、本の一部を用いています。

※本サイトに掲載されるサービスを通じて書籍等を購入された場合、売上の一部が朝日学生新聞社に還元される事があります。

(朝日小学生新聞2024年4月23日付)