「あの子は“不思議キャラ”」「あいつは“オタクキャラ”」など、子どもが“キャラ”という言葉で人間関係を語ることがありませんか。アニメのキャラクターではなく、地域のゆるキャラでもない。でも、明らかに存在する学校の“キャラ”の正体とは?

周りにラベリングされる“キャラ”は、その子の個性なの?

「まじめキャラ」「キレキャラ」「おもしろキャラ」など、子どもの世界では、さまざまな“キャラ”で特徴を表現することがあります。その“キャラ”って、子どもの個性なのでしょうか?

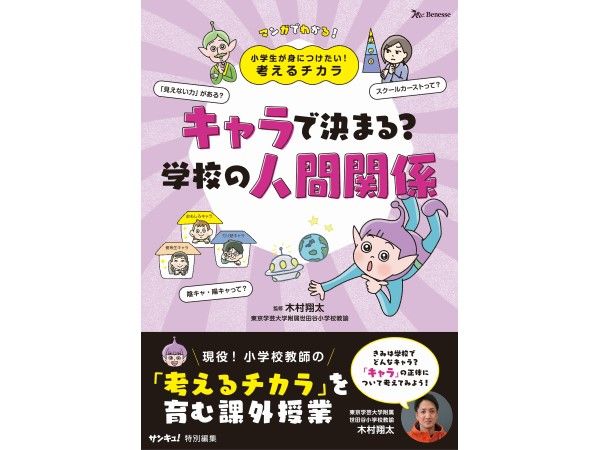

東京学芸大学附属世田谷小学校の木村翔太先生が監修している「小学生が身につけたい! 考えるチカラ(ベネッセコーポレーション)」シリーズの新刊、『キャラで決まる? 学校の人間関係』では、“キャラ”を次のように説明しています。「キャラがあることで慣れない場所でも自分を出しやすい面がある。一方で、決められたキャラを演じ続けると窮屈になってくる。“キャラ”は個性ではなく、周りから決められた役割のようなもの」。

では、周囲からラベリングされた“キャラ”でいることがつらくなったら、どうすればいいのでしょう。この本がただの実用書でないのは、親が読んで子どもに「こうしたらいいんだよ」と答えを教えるのではなく、「子どもが読んで、自ら考える」ことを目指している点です。

子どもが自分ごととして考えるための仕掛けとして、転校して来た宇宙人の子どもがナビゲート役として活躍します。

クラスのさまざまなイザコザについて、「つまり、こういうことですね?」とまるで探偵のように、学校の人間関係にメスを入れていくのです。

子ども向けの書籍ですが、親も一読して子どもの世界を垣間見ることをおすすめします。実は同じような悩みが、大人の世界にもあることに気付くはず。親子で人間関係を客観的に見つめ直すきっかけになる1冊です。

“キャラ・スクールカースト”の正体は?

『キャラで決まる? 学校の人間関係』

※本サイトに掲載されるサービスを通じて書籍等を購入された場合、売上の一部が朝日学生新聞社に還元される事があります。