今年1月1日にあった能登半島地震の被災地では、今もきびしい状況がつづきますが、復興へむかう動きも広がっています。このコーナーでは3月に塩田をもちいた塩作りが再開されたというニュースを取り上げました。きょうは、小さな田んぼを階段のようにした「棚田」で田植えがおこなわれたというニュースです。

能登半島の白米千枚田は全国に知られた景勝地です。約1千枚ある田んぼは、1枚が蓑の下にかくれてしまうくらい小さいとして、「田植えしたのが九百九十九枚 あとの一枚 蓑の下」とうたわれました。

深めよう

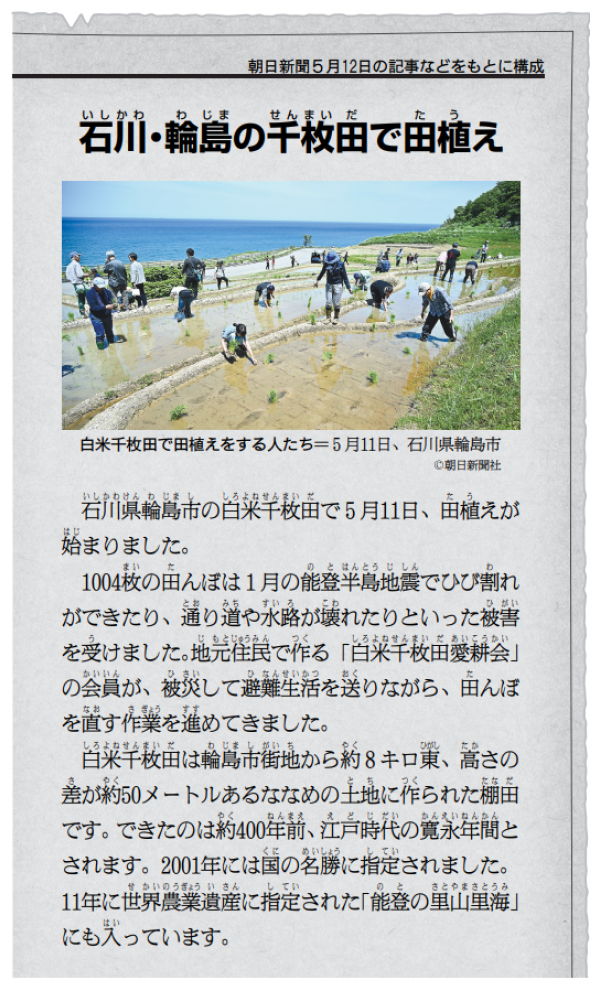

日本の農山村を代表する棚田の景色

「棚田」は山の斜面などかたむいた土地を整えて作られた水田です。水田の多くは平らな土地に作られますが、山が多い日本では、山あいや谷あいでも米作りがおこなわれます。小さな棚田が数多くならぶようすは「千枚田」とも呼ばれ、石川県輪島市の「白米千枚田」はつとに有名です。

野菜などを育てる畑と、米(イネ)を育てる水田の大きなちがいは、水をどのように確保するかです。畑は必要な水を自然の雨などでまかなうことが多いのに対して、水田は用水路を作って川などから水を引き入れます。たっぷりの水をためた水田には上流から養分をふくんだ水がとどけられ、水はつねに入れかわっています。

この記事は有料記事です。

デジタル版をご購読いただくと、記事の続きをお読みいただけます。