今の衆議院議員の任期はあと1年数か月。しかし突然、解散で選挙戦が始まる場合もあり、各政党はすでに次の衆議院議員総選挙(総選挙)に向け準備を進めています。

各政党が465議席あらそう

Q どういう仕組みで選ばれるの?

A 小選挙区と比例代表の組み合わせ

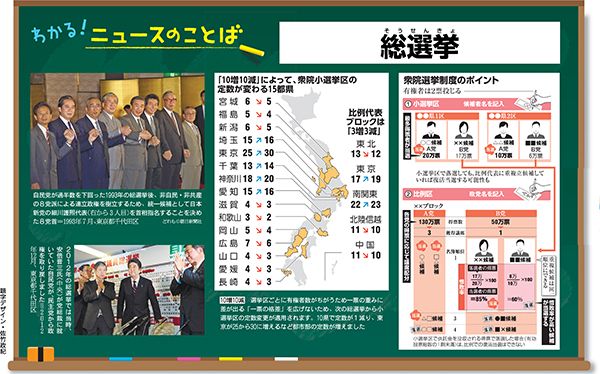

衆議院議員総選挙は、1996年から小選挙区と比例代表を組み合わせた「小選挙区比例代表並立制」と呼ばれる制度で行われています。有権者は、候補者個人を選ぶ票と政党を選ぶ票の二つを同時に投票し、計465人の議員を選びます。

小選挙区は全国に289あり、それぞれでもっとも多い票を集めた1人が当選します。小選挙区では大きな政党の候補者が当選しやすく、有力な政党の間での勝敗をはっきりさせやすい制度といわれています。一方、落選者へ投じられた票は結果的にむだになってしまうのが欠点です。

この欠点をおぎなうのが、比例代表です。有権者は候補者の名前ではなく、政党名を投票用紙に書きます。各政党には全国11のブロックごとに得票数に比例して当選者が配分されるので、小さな政党でも当選者を出しやすいのです。

候補者は、小選挙区と比例代表の両方に立候補することができます。これを「重複立候補」といいます。その場合、小選挙区で落選しても、所属する政党が比例代表で得た議席で「復活当選」する可能性があります。

Q 「歴史的」といわれる選挙は?

A 自民党が野党に転落した2回の総選挙

戦後の政治を変えた総選挙が1993年と2009年にありました。ともに与党だった自民党が野党に転落したのです。

自民党は1955年に結成されてから、93年までずっと政権を担っていました。ただ、その間に政治資金をめぐる不祥事などが続いていました。

そんな政治を変えなければならないと考えた議員たちが自民党をやめ、93年の総選挙を前に二つの新党を結成。選挙後に野党と協力して細川護煕内閣をつくり、自民党は初めて野党になったのです。

このころから「二つの大政党の間で政権交代が起きやすい選挙制度にするべきだ」という考えが強まりました。各党間で話し合いの末、一つの選挙区から複数人を選ぶ「中選挙区制」から今の制度に変わったのです。

自民党は94年に政権与党に復帰。一方、96年には民主党が結成されます。新しい選挙制度のもと民主党は着々と議席を増やし、自民党に対抗できる勢力になっていきました。そして2009年の総選挙でついに自民党を破り、鳩山由紀夫内閣を発足させました。

ただ、民主党は政府をうまく運営できず、首相がその後2回も交代。次の12年の総選挙で大きく負けました。それからは、自民党と公明党との連立政権が続いています。

4月の補欠選挙は「政治と金」問題が影響

今の衆議院議員の任期は2025年10月30日までです。総選挙はそれまでに必ず行われます。朝日新聞社の4月末時点での集計では、約900人が小選挙区に立候補を予定しています。

去年から自民党の議員たちの間で「政治とお金」の不祥事が次々と明らかになり、岸田文雄内閣は強い批判を浴びています。そのため、4月に三つの小選挙区で行われた衆議院議員の補欠選挙で、自民党は一つも勝てませんでした。

最大野党の立憲民主党などは、自民党から久しぶりに政権をうばうチャンスだとみています。各党ともさらにたくさんの候補者を立てようと一生懸命です。

■解説者 国分高史 元朝日新聞編集委員

(朝日小学生新聞2024年5月31日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。