【ニュースで広がる理科】

「理科の自由研究って、何をどうすればいいかわかんない!」と、机の前で、頭をかかえている人はいませんか? 実は科学の研究には、「進め方」があるんです。まずはそれを知ることで、自由研究のはじめの一歩をふみ出しましょう。

科学の世界では、それぞれの研究者が見いだしたことを発表しあい、互いにチェックしあいます。そうやって、多くの人が妥当だと思えるようになったものが、定説や学説と呼ばれるようになっていきます。

深めよう

「事実」を積み上げる大切さ

学校の理科や科学研究は「事実」にもとづいて積み上げられていきます。事実をもとに「考え」を進めると、何か疑問がわき、それを確かめたくなりませんか。

理科の授業ではたくさんの実験や観察を行い、そこで分かったことを結果にまとめます。自分の目で見たことを言葉や絵でかき、あるいは定規やストップウォッチで計測したデータを記録します。結果は表やグラフにすると見やすいです。長さや時間などの数値は平均を求めることもあります。

最先端の科学研究における実験や観察は、大がかりだったり、コンピューターを使ったりします。天気、宇宙、火山などでデータを集めることを観測といいます。実験の代わりに、そのデータをコンピューターに入れ、将来の予測を行うのがシミュレーションです。室内では実験できないことも、コンピューター上で再現できるようになり、科学研究は大きく進歩しました。正しいシミュレーション結果を得るためには正確で大量のデータが必須。実験や観察で「事実」を積み上げることは大切なのです。

広げよう

「仮説」を立てて実験や観察

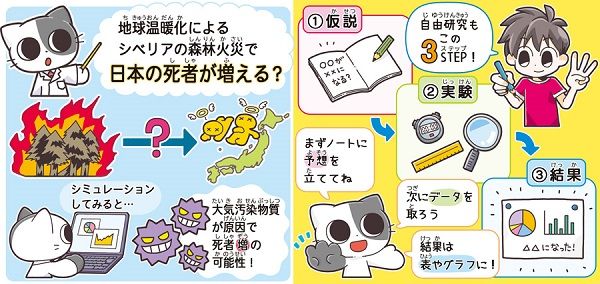

実験や観察の前に、「何を調べる実験で、どうなるのか?」と自分の予想をはっきり立てておくことも大切です。そうすることで、最終的なまとめがしやすくなります。

この実験前の予想を「仮説」といいます。仮説は確かめようのないものではいけません。仮説を受けて「実験」を行って分かった、最終的なまとめが「結果」です。仮説は当たればうれしいですが、はずれても新たな発見があってうれしいものです。

よく、「地球温暖化は人間活動が原因で引き起こされている」と言われます。これは、すでに多くの研究者から妥当と思われていて、仮説が定説に近づいているといえます。「地球温暖化によって森林火災が増える」も事実として観測されています。

一方、シミュレーション上では「シベリアで森林火災が増えると、日本で死者数が増える」という結果が出ましたが、これはまだ仮説の段階。研究者は、今後もいろいろな方法で、この仮説を確かめていきます。みなさんも仮説を立て、それを実験や観察で確かめることに挑戦してみてください。

調べよう

「地球温暖化が進むと○○が起こる」の形で、仮説を立ててみましょう。○○には確かめることができる事がらが入ります。次にその仮説を確かめる方法(実験、観察・観測、シミュレーションなど)を考えてみましょう。

ニュースで広がる理科

日々のニュースを題材に理科の学びを深めます。ほかの教科や世の中のできごとに関心を広げて、気になったことがあれば自分でも調べてみましょう。

(朝日小学生新聞2024年7月6日付)