日本は「深海大国」。水圧が大きいため近づくのが難しく「地球上最後のフロンティア(未開の地)」といわれてきましたが、深海探査によって少しずつ理解が進んでいます。

広くて深い日本のEEZに秘められた可能性

Q 深海探査ってどうやって行う?

A 強い水圧にたえる深海探査機で、観察や採集

深海は真っ暗で、水温は約2~4度と冷たく、大きな水圧がかかります。水圧は10メートルもぐるごとに1気圧増えます。水深5千メートルなら約500気圧です。これは私たちの指先ほどの大きさ(1平方センチメートル)に、約500キログラムの重さがかかる計算です。もぐるには、深海探査機という特別な機材が必要です。

その種類は大きく分けて三つあります。

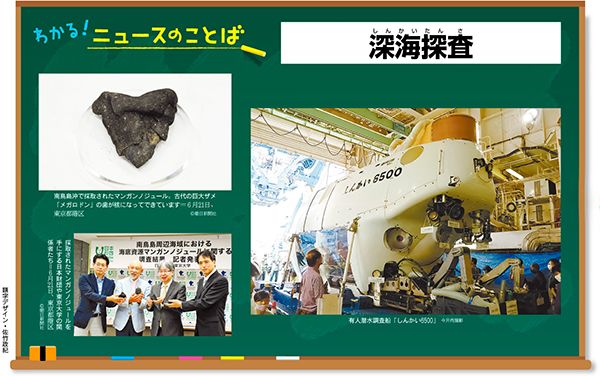

一つ目は、有人潜水調査船。人が乗って操縦し、深海の様子を観察し、試料を採集します。日本には「しんかい6500」があり、筆者もこれに乗って相模湾にもぐったことがあります。奇妙な深海生物にかこまれ、まるで別の星に降りたように感じました。「しんかい6500」は建造から30年以上がたち、新造船が期待されます。

二つ目は、遠隔操作型無人探査機。海の上にいる母船とケーブルでつながった無人探査機です。母船の上に人がいて、リアルタイムの深海映像を見て操作します。

三つ目は自律型無人探査機。ケーブルはなく、あらかじめプログラムされたシナリオにもとづいて航行し、探査します。

いずれも長所・短所がありますが、空間の認識や瞬時の状況判断に最も適しているのは、有人の調査船だといわれています。

Q 深海探査で何を調べる?

A 対象は深海にあるものすべて

各国の沿岸から200カイリ(約370キロメートル)までは排他的経済水域(EEZ)といい、その範囲内の生物や鉱物などを探査して利用する権利が認められています。同時に、適切に管理する義務があります。

日本のEEZは世界第6位と広いうえ、深いのが特徴です。EEZのうち水深5千メートルより深い部分の体積では世界一です。

深さの理由は、太平洋プレートが他のプレートの下にしずみこんでいるからで、それが海溝型地震を起こす原因にもなっています。そのためプレート近くの海底の地形や地質、地下構造などは、とくに重要な探査対象です。

深海にはめずらしい生物や貴重な鉱物も存在します。例えば地下から熱水がふき出す熱水噴出孔には独特の生物が集まり、「深海の花園」とたとえられます。熱水噴出孔には金や銀などの鉱物もふくまれるため、資源探査も行われます。

近年は地球温暖化の影響が深海にまでおよび、深海の水温も上がっています。精密な観測をした結果はスーパーコンピューターのシミュレーションに採り入れられ、気候変動の予測に役立てられています。

最近のNEWS

南鳥島沖の深海で鉱物の密集地を発見!

今年6月、東京大学と日本財団などのチームが、日本最東端・南鳥島沖のEEZ内、水深5500メートル付近の深海底で、マンガンノジュールというこぶし大の鉱物がたくさん落ちている場所を特定しました。総量はおよそ2億3千万トンで、日本の年間消費量の75年分のコバルト、11年分のニッケルなど多くの資源がふくまれているとみられています。

マンガンノジュールは海底の岩や魚の歯などを核に、海水中の微量の金属が数百万年かけて付着し、成長したものと考えられています。海底鉱物資源の開発にあたっては、深海生物への影響など環境問題が生じないように、事前に心配な点をあげ、対応策を考えます。

(朝日小学生新聞2024年7月26日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。