この記事は、2017年10月8日付の朝日小学生新聞に掲載されました。記事の内容は、新聞に掲載したときのものです。

再試合避け、選手の負担減らす

Q(質問) 高校野球の春夏の甲子園大会で、延長戦の新しいルールができるの?

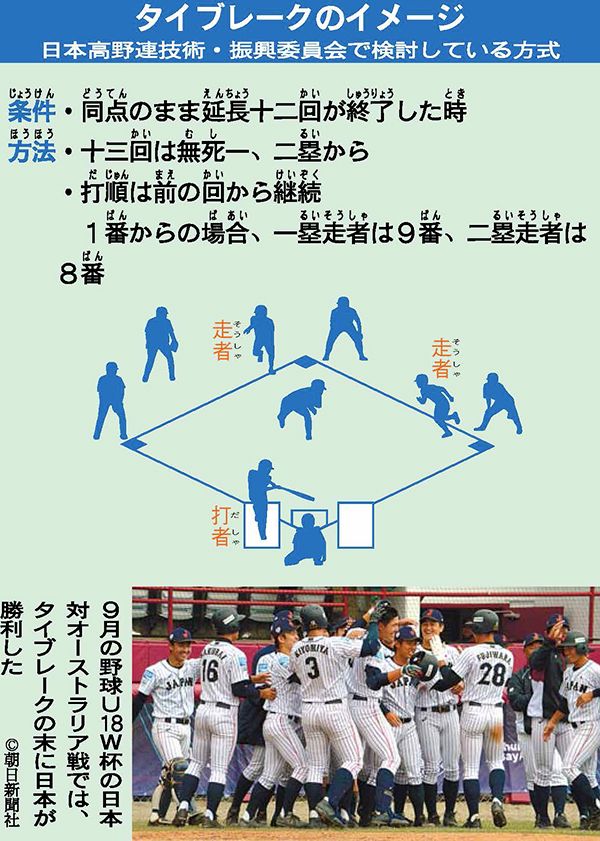

A 延長戦の際に決着がつきやすくなる「タイブレーク制」が導入されることになった。走者を置いて攻撃を始める方法で、引き分け再試合による連戦をしないで済むようになる。

Q 十五回までふつうに試合を続けるやり方はやめるんだね。

A わざと試合を動かすことに反発もあったが、選手の故障予防などを目的に議論が進められてきた。

Q タイブレークってどういう意味なの?

A 「タイ(同点)」を「ブレーク(こわす)」するという意味で、テニスにも同じ呼び名のルールがある。ソフトボールでは「好投手同士だと試合が終わらないこともある。どうにかして終わらせなければ」という議論から1987年にスタートした。来年春の選抜大会から採用される予定だ。

Q 引き分けになった時にもう1回試合をするのはよくないの?

A 以前から、けが予防として投手の負担を減らそうとする議論はあった。甲子園大会では2000年から、延長十八回で引き分けの場合、再試合とされていたのが十五回に短縮された。

ただ、再試合になればその分試合が増えて大会日程もきつくなり、投手の負担は増す。今年春の選抜大会では2試合続けて再試合となり、勝ち進めば投手が4連投となる可能性があったことから、タイブレーク導入に向けた議論に拍車がかかった。

Q 甲子園大会のタイブレークはどんなルールになるの?

A 延長十三回から無死一、二塁で始めるという案が考えられている。

Q 都道府県の大会でタイブレーク制はやってるの?

A 日本高校野球連盟(日本高野連)は15年度から、各都道府県連盟の判断で春と秋の大会で始めることができるようにした。

今年、15年春からの3年間を調べたところ、92試合がタイブレークに入り、77%に当たる71試合が開始1イニングで決着した。2イニング目で勝敗が決まったのは17試合(18%)で、残りの4試合も3イニング目には決着した。タイブレーク開始から勝敗が決まるまでに要する平均回数は1.27イニング。データ上では決着がつきやすいと言える。

Q 何でこれまでやらなかったの?

A わざと試合を動かすという側面から、導入に向けて反対意見もあった。現場の指導者からは「最後まで普通にやらせてあげたい」という声もあがった。しかし、ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)やU18(18歳以下)ワールドカップでも行われていて、国際的な流れも導入を後おしした。

Q これで選手がけがをすることが減るのかな。

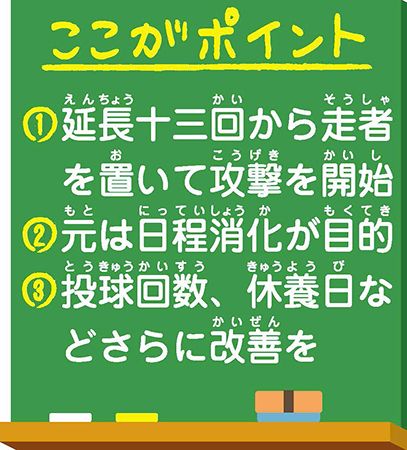

A 選手の健康問題への対策はまだ万全ではない。タイブレークの本来の目的は大会日程の消化だ。導入されれば再試合にはならず決着がつくが、その試合での投手の負担は減らない。日本高野連も、故障予防としては最善ではない「次善の策」としている。タイブレークに入っても十五回で決着がつかない場合、試合を続けながらも1投手の登板回数は最長で15イニングまでとする案も議論されているが、それも完全な改善策とは言えない。

投球回数の制限や、現在、準々決勝の翌日にある休養日を増やすなど、これからも「選手ファースト」を求めた対策の議論は続ける必要がある。

■解説 小俣勇貴記者 朝日新聞大阪本社スポーツ部

(朝日小学生新聞2017年10月8日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。