山形県中山町の申請で記念日に

すずしくなり、秋の気配が感じられるようになりました。秋といえば、福島県出身の記者が思いうかぶのが「芋煮会」です。「何それ?」と思った読者もいるでしょう。芋煮会とは、河原などに集まって芋煮を楽しむ行事です。今年から10月2日が「芋煮会の日」になりました。(佐藤美咲)

江戸時代にサトイモやタラを煮て…

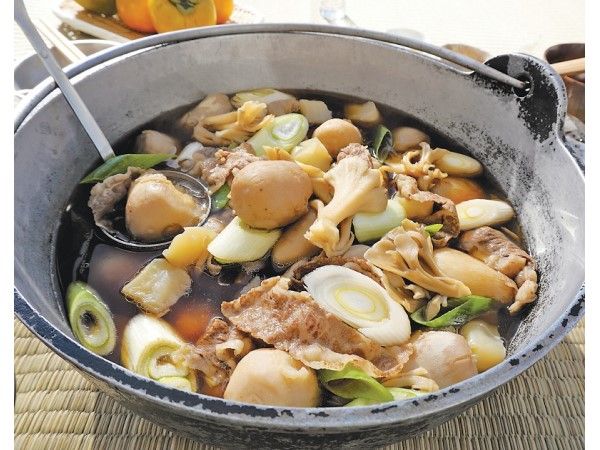

芋煮は、サトイモや肉、コンニャク、ネギなどを煮こんだものです。河原に鍋や材料を持っていって、家族や友だちと芋煮を作る芋煮会は、山形県を中心に東北地方で開かれ、秋の風物詩として知られています。

そんな芋煮会の文化を全国に広めようと、「いもに」の語呂合わせで10月2日を「芋煮会の日」とすることを日本記念日協会に申請し、登録されたのは、山形県中山町です。芋煮会発祥の地とされています。

中山町は山形県のほぼ中央部にあり、江戸時代には最上川を使った舟運で栄えました。船頭たちが荷物の積みおろしなどの待ち時間に、近くでとれるサトイモや、京都方面から運んだ棒ダラ(タラを乾燥させたもの)などを煮た「芋棒煮」を食べたのが芋煮会の始まりとされています。

おうちで芋煮を楽しんで

芋煮会の日が登録された報道発表の際には、反響が大きく「芋煮会を広く知ってもらえたのでは」と町の担当者。その魅力については「仲間と力を合わせて作った鍋をかこみ、楽しく語り合いながら食べることでおいしさが何倍にもなる」といいます。

この記事は有料記事です。

デジタル版をご購読いただくと、記事の続きをお読みいただけます。

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。