どんなしごと? 三「身」一体の動きで人形に命を

文楽は、江戸時代のはじめに大阪で生まれた人形芝居です。正式には「人形浄瑠璃文楽」といい、ユネスコの無形文化遺産に登録されています。

人形の大きさは120~150センチほどで、小学生の身長と同じくらい。重いものだと、10キロ近くあります。3人の人形遣いが力を合わせて、1体の人形をあやつります。

人形のパーツごとに分担が決まっていて、頭と顔の表情や右手は「主遣い」、左手は「左遣い」、足は「足遣い」があやつります。合図を出すのは、主遣いです。左遣いには人形の頭の動きで、足遣いには自分の腰の動きで次の動作を知らせます。3人のタイミングがぴったりと合い、義太夫節という音楽が重なると、人形はまるで生きているように動きます。

人形遣いの中で一番の若手、吉田和登さんは足遣いをつとめています。師匠の吉田和生さんをはじめ、ベテランの主遣いについて勉強する毎日です。主遣いになるまでの修業は「足遣い10年、左遣い15年」といわれるほど長い時間がかかります。

和登さんは「修業は厳しいけれど、いつか師匠のようにどっしりとした重みのある人形遣いになりたい」と話します。

やりがいは? 伝統のバトンをつなぎたい

主遣い以外は、たいてい全身まっ黒の黒衣姿で舞台に上がります。ほかの2人のじゃまにならないよう気を配りながら、中腰の姿勢のまま動いていると汗びっしょりに。それでも、人形の体半分を任されているという責任感が勝ります。「人形に気持ちをのせて、動きがバチっと決まったときは気持ちいいですね」

いま人形遣いは42人いますが、和登さんの代を最後に7年近く入門者がいません。このままでは、人から人へと受け継がれてきた芸能が立ちゆかなくなってしまいます。伝統のバトンをつなぐ後輩が現れる日を、和登さんは心待ちにしています。

あゆみ 「一目ぼれ」で養成所へ

1993年 岡山県生まれ

小学校時代 高学年で転校するまでは、児童50人ほどの小さな学校で学びました。自然豊かな環境で、山が遊び場。近くのがけで化石を見つけたこともあります

中学・高校時代 中学時代は「ほぼ帰宅部」。高校は総合情報科で情報技術を学んだので、パソコンは得意です

社会人時代 工場の溶接工として3年間働きました。コンクリートブロックをつくる機械を組み立てる作業を担当しました

研修生時代 大阪で国立劇場伝統芸能伝承者養成所の研修生募集のポスターを見て、「ひと目ぼれ」で応募。初めて「これをやりたい」と思えたのが人形遣いだったといいます。2年間の研修では実技や講義のほか、公演も見て文楽の基礎を学びました

現在 研修を終えた2017年4月、吉田和生さんに入門。吉田和登を名乗りました。大阪の国立文楽劇場を拠点に、全国で公演を行っています

必要な道具は? 黒衣の頭巾

黒い頭巾です。織り目があらいので、外のようすは見えます。ハンガーとヘチマ、手ぬぐいで手作りした面の上からかぶります。

つながり多いのは 太夫と三味線弾き

文楽には人形遣いのほかに、義太夫節を演奏する「太夫」と「三味線弾き」がいます。太夫は、音楽のように人形のせりふを語るほか、物語の背景や場面のようすも説明します。三味線弾きは、太棹という低く大きな音が出る三味線を演奏します。舞台では、義太夫節をよく聞いて合わせます。

研修のときに太夫と三味線も経験しましたが、やはり自分は人形遣いになりたいと思いました。

向いている人は? 好奇心が強い人

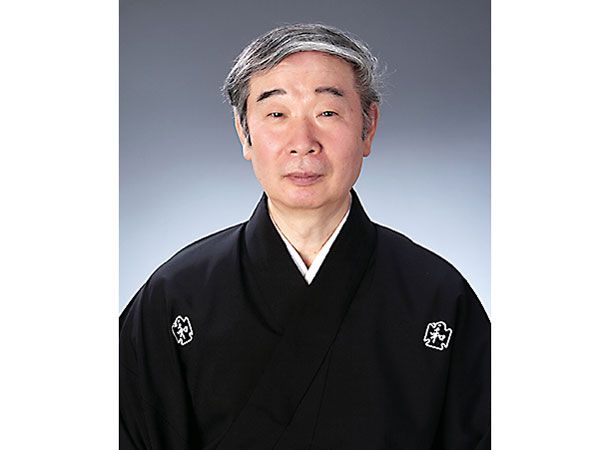

吉田和生さんの話 文楽人形遣い 重要無形文化財保持者(人間国宝)

一つあげるなら、「好奇心の強い人」です。さまざまな身分、職業、立場の人物を演じ分けるので、ほかの分野の舞台や日本の歴史など、はば広く、深い知識が求められます。

伝統芸能・文楽の「今」を担う人間国宝(おしごとはくぶつかん)

https://oshihaku.jp/article/12625199/

(朝日小学生新聞2024年1月22日付)

「朝中高プラス」は朝日中高生新聞のデジタル版です。忙しい中学生、高校生のために主要なニュースを週1回配信。定期テストや調べ学習にも最適!学校や塾では学べない知識が身につきます。