「自分たちのことは自分たちで決めたい」――。そんな思いから生まれたのが民主主義です。大切なのが選挙。私たちは自由な選挙を通じて、自分と考え方の近い候補者や政党に投票できます。みなさんが実際に投票できるのは18歳から。そのときに備えて、いまの日本で何が問題で何が必要とされているのか、さまざまな「論点」について考えていきましょう。

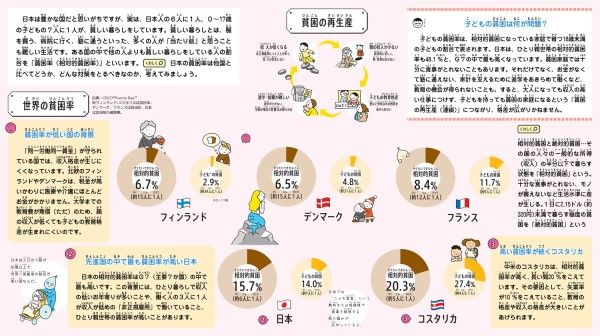

日本は豊かな国だと思いがちですが、実は、日本人の6人に1人、0~17歳の子どもの7人に1人が、貧しい暮らしをしています。貧しい暮らしとは、服を買う、病院に行く、塾に通うといった、多くの人が「当たり前」と思うことも難しい生活です。ある国の中で他の人よりも貧しい暮らしをしている人の割合を「貧困率(相対的貧困率)」といいます。日本の貧困率は他国と比べてどうか、どんな対策をとるべきなのか、考えてみましょう。

❶貧困率が低い国の背景

「同一労働同一賃金」が守られている国では、収入格差が生じにくくなっています。北欧のフィンランドやデンマークは、税金が高いかわりに医療や介護にほとんどお金がかかりません。大学までの教育費が無償(ただ)のため、親の収入が低くても子どもの教育格差が生まれにくいのです。

❷先進国の中で最も貧困率が高い日本

日本の相対的貧困率はG7(主要7か国)の中で最も高いです。この背景には、ひとり暮らしで収入の低いお年寄りが多いことや、働く人の3人に1人が収入が低めの「非正規雇用」で働いていること、ひとり親世帯の貧困率が高いことがあります。

❸高い貧困率が続くコスタリカ

中米のコスタリカは、相対的貧困率が高く、長い間20%をこえています。その要因として、失業率が10%をこえていること、教育の格差や収入の格差が大きいことがあげられます。

子どもの貧困は何が問題?

子どもの貧困率は、相対的貧困になっている家庭で育つ18歳未満の子どもの割合で表されます。日本は、ひとり親世帯の相対的貧困率も48.1%と、G7の中で最も高くなっています。貧困家庭では十分に食事がとれないこともあります。それだけでなく、お金がなくて塾に通えない、家計を支えるために進学をあきらめて働くなど、教育の機会が得られないことも。すると、大人になっても収入の高い仕事につけず、子どもを持っても貧困の家庭になるという「貧困の再生産(連鎖)」につながり、格差が広がりかねません。

くわしく

相対的貧困と絶対的貧困…その国の人々の一般的な所得(収入)の半分以下で暮らす状態を「相対的貧困」という。十分な食事がとれない、モノが買えないなど生活水準に差が生じる。1日に2.15ドル(約320円)未満で暮らす極度の貧困を「絶対的貧困」という

正社員と非正社員の経済格差

日本では、1990年代はじめの「バブル経済の崩壊」後に非正規雇用(アルバイトやパート、契約社員、派遣社員などの非正社員)が増え始め、1995年ごろには5人に1人だったのが、2022年には3人に1人になりました。

この記事は有料記事です。

デジタル版をご購読いただくと、記事の続きをお読みいただけます。