観世三郎太さん

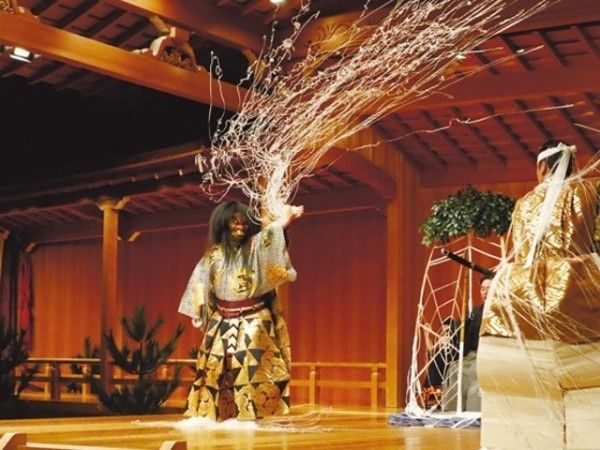

面をつけて、お囃子の音とともに舞う「能」。約700年前から続くこの伝統芸能で、最大の流派が観世流です。その流派をつぐ能楽師の観世三郎太さん(25歳)は、若い世代に能の魅力を届けたいと考えています。(松村大行)

商業施設「GINZASIX」(東京都中央区)の地下にある観世能楽堂は、3間(約5.5メートル)四方の舞台を4本の柱が囲んでいます。舞台で面をつけると足元が見づらいため、柱をめやすに自分の立ち位置をつかみます。

客席から見て正面の「鏡板」にえがかれている絵は松の木。その由来は、神仏の化身など、さまざまな説があります。

三郎太さんは生まれたときから能楽師になることが決まっていました。3歳でけいこを始めて5歳で初舞台。当時から、お父さんで二十六世観世宗家の観世清和さんが先生で、けいこ中はおたがいに敬語で話してきました。文字が読めないうちは、先生の言葉をオウム返しするようにしてセリフを覚えたそうです。

先祖には、中学・高校の国語や歴史の教科書に登場する観阿弥、世阿弥の親子がいます。ともに室町時代に活躍し、いまの能のかたちをつくりました。演じるときに意識するのは、世阿弥が残した「離見の見」という教えです。自分自身を高いところから見下ろすような感覚で、外の人からどう見えているかを考えながら舞います。

能はお客さんの想像にたよることが多く、三郎太さんも「少し難しい」と思っています。若い人にどうやって見てもらうかが課題です。「たとえば流行する韓国のK-POPは、歌詞の意味はわからなくても想像できて、多くの人が『かっこいい』『かわいい』と感じます。能も同じように見てもらえたらうれしい」と話します。

観世三郎太さんを知るための質問

Q1 学生時代はどんな生活でしたか?

能だけをしていればよかったのですが、家の考えで「いろいろな世界を見て、感受性を高めるのが大切」と言われて育ちました。中学・高校とバスケットボール部。高校では副キャプテンで、生徒会長もしました。部活が終わってから毎日、能のけいこをしました。

Q2 歴史のある家系に生まれたことで、子どものころにどんな影響がありましたか?

国語で狂言(能の合間に演じられる喜劇)について学ぶ時は、必ず音読をさせられました。また、テストでは観阿弥、世阿弥のことはまちがいなく答えられて、周りから「ずるい」と言われました。

Q3 舞台の上では、どんな心持ちでいますか?

緊張しつつ、リラックスもするような状態を保つのが大事です。そのためにけいこを毎日くり返して、どんな場面にも対応できる自信を持ってのぞみます。

Q4 体形は気にしますか?

能では、やせすぎはよくないのです。女性を演じることが多いのですが、着物姿は少しおなかにボリュームがある方がいい。背中に肉がついていないと、後ろ姿が貧相に見えることがあります。一番美しく見える形をめざします。

Q5 舞台で音をかなでる囃子方と、どうリズムを合わせるのですか?

合わせませんね。音楽の演奏であれば合わせた方が気持ちいいのでしょうが、能楽は合わさると気持ち悪いというか、おもしろくなくなる。わざとリズムを外すような、せめぎ合いもあります。演じるシテ方も、演奏する囃子方もそれぞれちがう家の出身で、ふだんのけいこは別に行います。本番のリハーサルは、しても1回きりです。

Q6 行ってみたいところは?

携帯電話の電波が通じないような場所。情報の流れがはやい世の中ですが、能の舞台ではゆったりと時が流れます。それと同じような場所に行って、心地よくて眠たくなるような時間を過ごしたいです。

Q7 能を見たことがない人におすすめの見方は?

最初は何と言っているかわからないと思いますが、ぜんぶ理解しようとしないでほしい。「よーっ」というかけ声や囃子方のリズム、お装束(衣装)や面など、いいと思ってもらえるポイントがたくさんあります。五感で楽しむのが一番のおすすめです。

観世三郎太(かんぜ・さぶろうた)

能楽師。1999年生まれ、東京都出身。「石橋(しゃっきょう)」「乱(らん)」「翁(おきな)」「道成寺(どうじょうじ)」などの大曲をつとめるほか、海外でも公演。広島市で去年開かれた主要7か国首脳会議(G7サミット)でも能を披露した。

(朝日小学生新聞2024年10月17日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。