インパクトがあり、飛びぬけてすぐれた研究にあたえられる自然科学分野のノーベル賞。今年も日本人は受賞はしませんでした。日本の研究力低下がささやかれています。

研究力の低下でこれからの経済発展にも不安

Q 研究力って? どうやって決める?

A 研究によって新しい知識を生み出す力のこと

世界共通の定義があるわけではありませんが、主要な国々は研究力を経済発展の原動力として重視し、複数の要素を組み合わせて指標をつくっています。どの指標でも、重要な要素はほぼ同じです。

まず、国や企業が研究開発にどれくらいお金(研究開発費)を投じているかです。高度な研究には、最新の実験設備や大型計算機など、専用施設が必要です。また何より、高い能力を持つ研究者や技術スタッフといった人材がいなくては始まりません。これらを支えるため、大学や研究機関へ長期間にわたり、安定的に、十分な資金の支援が行われているかが、最も重要です。

次に、将来の世代のために高度な人材を育てる教育システムが機能しているかです。これは主に大学の役割で、大学院で研究を修めた博士の人数・質が問われます。

そして、発表された論文や特許といった、目に見える成果の質と量。国際的な研究ネットワークにおける影響力。研究成果が実社会にどれだけ生かされているか……と続きます。

Q 日本の研究力は下がっているの?

A 落ちこみ傾向が目立つ論文の注目度

残念ながら、日本の研究力は全体として「低下傾向にある」といわざるをえません。文部科学省の科学技術・学術政策研究所が「科学技術指標」を毎年発表しています。日本の研究力に関する統計データを、各国と比べて見られます。

たとえば、大学や会社の研究開発費や研究者数を見ると、日本はアメリカ(米国)、中国に続く3位です。しかし1980年代から、日本がわずかに増えただけなのに対し中国・米国・EUの研究開発費や研究者数は大きくのびました。

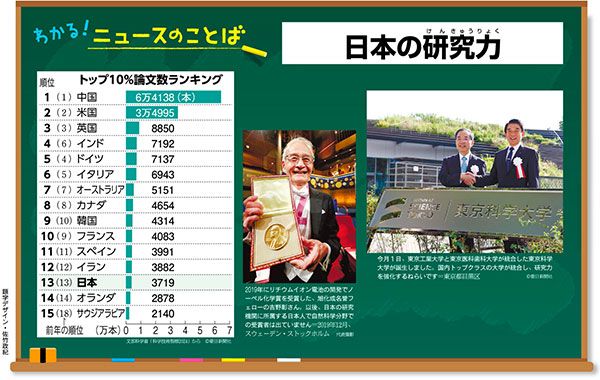

研究力の低下は、論文の質からも読み取れます。日本から発表された注目度の高い論文数は、2000年には米国、イギリス(英国)、ドイツに続いて世界4位でした。しかし2000年代半ばから順位を下げ続け、現在では13位にまで落ちこんでいます(1位は中国、2位は米国)。

さらに、日本の研究力の低下は、地方や中堅の大学に所属する研究者の実感と、よく一致します。研究に使えるお金が減ってしまったため、かんじんな研究時間をけずって、他の研究と競争して資金を得るための書類づくりに追われているといいます。

政府はこれまで、少数のトップの研究にたくさんのお金を投じる政策を取り、一定の成果を出しました。しかし、「広くうすく」安定的な資金を配分した方が、画期的な成果を効率よく生み出せるという声もあります。研究力を復活させるために、下がった理由を見つけ、対策することが必要です。

最近のニュース

成果出るまでには時間 研究環境にゆとり必要

今年の自然科学分野のノーベル賞では物理学賞と化学賞にAI(人工知能)研究者が選ばれ、時代を象徴するとして話題になりました。日本人の受賞はなりませんでしたが、実績のある研究者はいます。

問題なのは、日本の経済発展の原動力でもある研究力が近年低下していることです。すぐれた研究が実を結ぶまでには、多くの労力と、20年ほどの時間がかかるといわれます。とくに独創的な研究では、専門家でもはじめは評価できないケースもあります。そうした場合でもお金の心配をせずに研究に専念できる、ゆとりのある研究環境をつくることが、大切かもしれません。

■解説者

瀧澤美奈子

科学ジャーナリスト

(朝日小学生新聞2024年10月18日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。