沖縄県那覇市の首里城が火災で失われてから、10月31日で5年になりました。お城とともに、お城のなかで大切に守られてきた宝物も被害にあいました。伝統工芸の技術で修理をしたり、つくり直したりして未来に伝えようと、多くの人たちが力を合わせています。(編集委員・別府薫)

戦争で失われた文化 取り戻す中での火災

5年前、沖縄美ら島財団で首里城の美術工芸品を担当している幸喜淳さんが火災の現場にかけつけたのは、31日の明け方でした。正殿からは炎があがり、展示室や収蔵庫があるあたりは、もうもうとしたけむりで目も開けられないほどだったそうです。

やがて展示ケースのなかにも火が回り、消防隊がガラスを割って放水。陶磁器や漆器、絵画など1510点のうち391点が焼けてしまいました。焼け残ったものも、3分の1近くが炎の熱や消火の水で被害を受けました。

首里城は、明治時代まで約450年続いた琉球王国のお城です。中国や日本などをつなぐ海の貿易で栄え、さまざまな工芸品がつくられました。正殿のかべなども、うるしに「ベンガラ」という材料をまぜた赤い色でぬりあげられて、「巨大な琉球漆器」といわれるほどです。

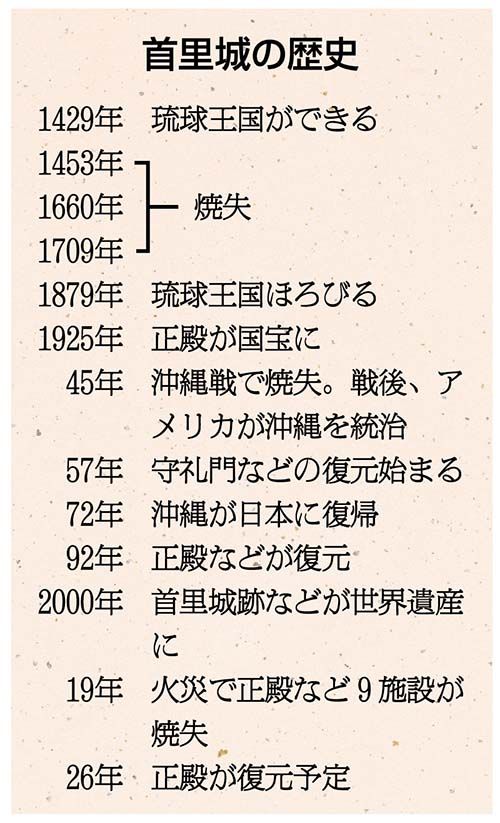

お城は何度も火災にあっています。前回は1945年、太平洋戦争末期の沖縄戦でした。アメリカ軍のはげしい攻撃で焼けてしまい、地元の人の願いがかなって建て直されたのは92年のことでした。

ただ「首里城のなかは、空っぽでした」と幸喜さん。戦争で美術工芸品も焼けたからです。つくる人がぎせいになり、とだえてしまった技術もありました。そこで「首里城基金」をもうけて、寄付をつのりました。戦前に日本の他の地域や海外にわたったものを買いもどし、当時の技術や材料の研究を続けてきました。今回被害にあったのは、そうやって集めたり、つくり直したりした宝物でした。

正殿の復元に最新の研究成果を反映

2年後の完成をめざす首里城正殿の建て直しには、研究の成果が生かされています。たとえば、ベンガラの原料。「平成の復元」と呼ばれる前回は、土からとれる酸化鉄を用いました。その後、琉球王国時代には沖縄本島北部・名護市の山の中でとれる、バクテリアからできたベンガラが使われていたことがわかりました。新しいお城は、前回よりも少しだけしぶい赤に仕上がるそうです。

正殿にあった「扁額」という、うるしぬりの額の色も変わります。新たに見つかった史料で、赤ではなく黄色だったことがわかりました。

「なぜ、そんなにわからないことが多いの?と思う人もいるかもしれません」と幸喜さん。「沖縄戦で焼けただけでなく、琉球王国がなくなったときに国の文書は明治政府に持ち去られてしまいました。そんな歴史も知ってほしい」と話します。

首里城の漆器「治療」は道半ば

首里城の火災で焼け残った宝物のなかで、もっとも深刻な被害を受けたのは漆器でした。炎の熱や消火の水で「大けが」をした状態です。一つひとつの声なき声に耳をかたむけながら、「治療」を続ける人たちがいます。

ひと晩の火災で100年分ものいたみ

うるしを使った工芸「漆芸」の人間国宝、室瀬和美さん(73歳)は、文化財と呼ばれる宝物を修理する専門家でもあります。30年以上にわたって首里城の琉球漆器を見守り、修理にたずさわってきました。

焼けあとから運び出された300点近い漆器を室瀬さんが見たのは、約2か月後。「焼けずによかった。よくがんばった」という気持ちでいっぱいになったそうです。

うるしは、ウルシの木からとれる樹液でつくる塗料です。木の器などにぬり重ねると、美しいかがやきをたたえます。熱にも水にも強く、下地の木材を守ります。

ところが首里城で漆器がおさめられていた収蔵庫は火元に近く、100度近い温度まであがったと考えられます。また、消火の水で湿度は100%に。表面のうるしがはがれてしまったり、漆器を包んでいた薄紙がは

りついてしまったりして、焼け残ったものはすべて修理が必要な状態でした。

「漆器は100年単位でゆっくりと年を重ね、紫外線の影響がなければ千年以上もつことがわかっています。でも、たったひと晩の火災で100年、200年分も年をとってしまいました」と室瀬さんは残念がります。いま沖縄と東京で、室瀬さんの工房で学んだ技術者4人が修理にあたっています。

修理の技 研究しながら育てながら

東京都新宿区の目白漆芸文化財研究所では、鷺野谷一平さん(48歳)が、琉球王国時代の朱うるしの飾り台を直しています。火災で表面に無数のひびが入り、うるしがめくれあがってしまいました。

「どこが痛いんだい?と、お医者さんのように漆器と対話しながら直していく作業です」と鷺野谷さん。手当てに使う「薬」もうるしです。きずの程度に応じて最も適したかたさにうるしを調整して、めくれあがったうるしのすきまに接着剤としてしみこませていきます。この台の修理は2年目で、もうすぐ仕上がる予定です。

直すといっても、新品のようにピカピカにするのではありません。室瀬さんは「きずあともまた、歴史の一部。『現状保存』といって、きずがこれ以上進まない程度の修理にとどめることが大切です」と説明します。「文化財は、つくられた時代の技術や使った人の好みなど、すべての情報がつまっているタイムカプセル」だといいます。後の世の人にきちんと伝わるように直すのです。

この5年で修理が終わった漆器は45点ほど。すべてが終わるには数十年はかかるとみられます。室瀬和美さんの息子で、研究所代表の智弥さんは「前例のないいたみ方なので、修理の方法もふくめて研究していかなりません」と話します。

後をつぐ若い世代も育ち始めています。沖縄県立芸術大学では2012年から漆芸を学べるようになりました。「ゆくゆくは地元で琉球漆器をつくったり、修理したりする人が増え、技術を未来につなげてほしい」と室瀬さん親子は願っています。

正殿が完成したら、見に行こうと思っている人もいるかもしれません。「琉球漆器には、沖縄のあざやかな自然の色やまぶしい日差しが育んだ美しさがある」と室瀬和美さん。「首里城のうるしぬりの柱をなでてみて、みなさんがふだん使っている漆器のおわんとの手ざわりや色のちがいなどを感じてほしい」と話します。

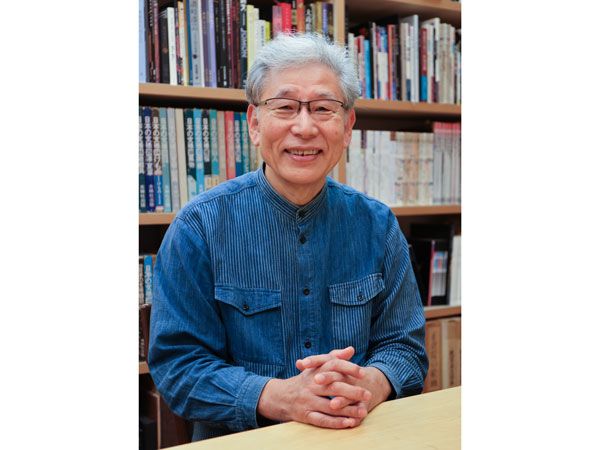

室瀬和美(むろせ・かずみ)

漆芸家。重要無形文化財「蒔絵」保持者(人間国宝)。1950年、東京都出身。東京芸術大学大学院美術研究科漆芸専攻修了。創作活動とともに、国内外の美術館などにおさめられている漆芸作品の保存修復にも力を入れている。首里城復元に向けた技術検討委員会の委員を務める。著書に『漆と伝統』(白船社)など。

(朝日小学生新聞2024年10月30日付)

※本サイトに掲載されるサービスを通じて書籍等を購入された場合、売上の一部が朝日学生新聞社に還元される事があります。

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。