キノコやカビなどで知られる菌類は、マルやバツの図形を見わけることができるかも――。東北大学大学院農学研究科の研究グループが菌類を使って調べた実験で、そんな結論にたどりつきました。菌類は目や脳はもっていませんが、知的な能力があるのかもしれません。(浴野朝香)

キノコやカビ 知的な能力で情報伝えあうのかも

菌類は人間と同じように、細胞の中にある核が膜に包まれている「真核生物」です。菌糸と呼ばれる糸状の体をもち、枯れ木や落ち葉などを分解して栄養を取り入れます。主に胞子を飛ばして増えます。

みそやしょうゆを作るのに欠かせないコウジカビや、パンなどを作る時に使われる酵母も、菌類です。

一方、乳酸菌や納豆菌といった細菌にも菌という文字が使われていますが、菌類とはまったく別の仲間です。核をもたず「原核生物」と呼ばれます。

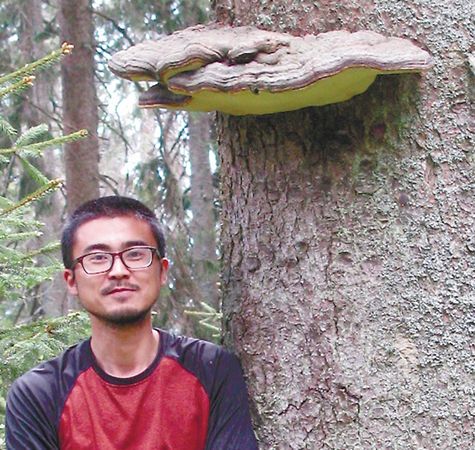

東北大学大学院農学研究科准教授の深澤遊さんたちは主に、森の中で枯れ木を分解する菌類がもつ能力などについて調べています。深澤さんによると、菌類には覚えたり、決定したりする能力があることがすでにわかっています。

今回の実験には、チャカワタケと呼ばれる菌類を使いました。枯れ木をすみかにしながら、その枯れ木を分解して栄養を得る菌類です。

まず、この菌類をすみつかせた枯れ木の角材(1センチ角)9個をマルやバツの形になるよう、土の上に配置しました。しばらくすると、菌糸はそれぞれの角材を中心にして、まわりにのびていきます。のびた菌糸は、となり合った角材からのびてきた菌糸とくっつき、角材9個をつなぐようにしてマルやバツの図形をえがいていきました。

この記事は有料記事です。

デジタル版をご購読いただくと、記事の続きをお読みいただけます。

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。