もしもの時 だれかの命救う大きな力に

だれかが急に倒れて意識がないとき、命を救うために使う自動体外式除細動器(AED)。一般の人が使えるようになって20年がたちました。AEDを知っていますか?

Q AEDってどんなもの?

A 電気ショックで心臓のリズムを元にもどす医療機器

急に人が倒れて意識を失った場合、心臓がブルブルふるえて「けいれん」を起こし、血液を流せなくなっていることがあります。AEDは、電気ショックをあたえて心臓のリズムを元にもどす機器です。完全に止まった心臓をまた動かすことはできません。

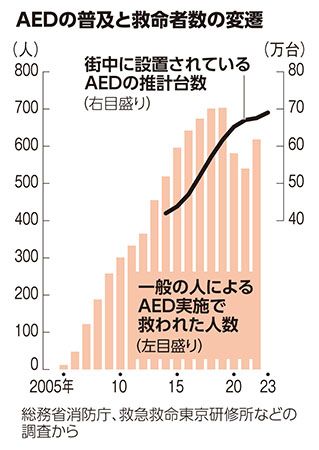

もともとは医療の資格をもった人しか使えませんでしたが、2004年7月から一般の人も使えるようになりました。いま、駅や商業ビルなどに推計69万台あり、これまでに約8千人の命を救いました。全国の学校の95%にも置かれていて、12~16年度に小学生32人、中学生54人、高校生61人にAEDの電気ショックが施されたという調査結果もあります。

使い方は難しくはありません。まず、ケースを開けて電源を入れます。「パッドを胸に装着してください」などと音声案内が流れるので、指定された胸の2か所に電極パッドをはります。機械が電気ショックが必要かどうかを判断してくれるので、必要だった場合はショックボタンを押します。

人が倒れたときは、すぐに119番通報と心臓マッサージ(胸骨圧迫)をして、AEDを取りにいくことが大切です。なるべく多くの助けを呼びましょう。

Q AEDはどれくらい使われている?

A 設置場所が分かりにくく、使用率が低いことが課題

22年に心臓が原因でだれかの目の前で倒れた約2万9千人のうち、AEDの電気ショックを受けたのは4.3%にあたる1200人あまりにとどまりました。

AEDの使用率が低い理由のひとつに、全てのAEDがのっている地図がなく、どこにあるか分からないという事情があります。AEDより早く救急車が到着しているほか、失敗をおそれたり、使うことをためらったりする人がいることも指摘されます。

男性より女性の方が、AEDのパッドをはられていないという調査結果もあります。周りの人たちが、女性の服をぬがすことに迷いがあるケースが考えられます。

しかし、一番大切なのは命です。下着をずらしてはることはできますし、はだが見えないように上から服などをかけても大丈夫です。かけつけた人が並んでかべを作れば、周りから見えないようにすることもできます。

中学や高校ではAEDの使い方を教えていますが、普及団体は小学校でも救命教育をとり入れるように求めています。大きな声で助けを呼ぶ、近くにあるAEDの場所を日本救急医療財団や日本AED財団などのマップで調べておく……。みなさんも、自分に何ができるかを考えてみませんか。

最近のニュース

アプリの通知でボランティアがGO!!

もっとAEDが使われるように、愛知県尾張旭市と千葉県柏市、奈良県奈良市では、専用のスマートフォンアプリ「AED GO」をとり入れ、登録を呼びかけています。

119番通報でAEDが必要だと判断されたら、現場の近くにいるボランティアのスマートフォンに通知が届く仕組みです。ボランティアは近くのAEDを持って、必要な人のところへ届けます。これまでに3千人以上が登録し、救急車よりも早く到着した例が12件ありました。

この仕組みはスウェーデンやデンマークなど、10か国以上でとり入れられています。来年開かれる大阪・関西万博の会場でも導入される予定です。

■解説者

河原夏季

朝日新聞デジタル企画報道部記者

(朝日小学生新聞2024年11月15日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。