10月の衆議院議員選挙の後、話題になっているのが「103万円の壁」です。アルバイトをする人などに関わる税金のルールですが、変わると働く人に広く影響します。

働く人にはプラスで自治体にはマイナスに?

Q どんな「壁」なの?

A 「働きびかえ」などにつながる税金のルール

「103万円の壁」とは、1年の収入が103万円に届かなければ、収入にかかる税金をはらわなくていいというルールです。この額をこえるかどうかで、手元に残る金額にちがいが出るため、「壁」といわれています。

この壁があることで、いくつかの問題が生まれています。アルバイトをする学生などは収入を増やすと税金がかかるため、働きたくてもやめておく「働きびかえ」につながっています。家族それぞれの収入が103万円以下なら、家庭を支える手当として社員にお金を出す会社もあります。すると、収入をおさえながら働こうと考える人がどうしても増えます。

よりたくさん働き、はらう税金以上に収入が増えるなら、103万円は壁ではありません。しかし家事や学業との両立を考えると、そこまでバリバリ働けないという人もたくさんいるのです。

そこで、政府はこの「年収の壁」を見直そうと動き出しました。具体的には103万円から額を引き上げることで、より多くの人が税金のことを気にせず、働けるようにしようとしています。

10月の衆議院議員選挙の前、この問題は議論がさかんではありませんでした。とつぜん動いたのは、103万円の壁を引き上げる改革をうったえる野党の国民民主党が、選挙で多くの支持を集めて、議席を4倍に増やしたからです。

逆に、政権をあずかる与党の自由民主党(自民党)と公明党は議席を大きく減らし、衆議院で議席の過半数を失いました。予算の案や法律を成立させるには野党の協力が必要となり、103万円の壁の改革案も取り入れることにしたのです。

Q 賛成の声ばかりなの?

A 税収が減る影響心配する声も

103万円の壁の額が上がるというのは、収入のうちで税金をはらわなくてすむ金額のはばが広がるということです。毎日バリバリ働く人にも影響することで、多くの人にとって減税となります。

収入が増えるなら、だれも文句はないように思えます。でもこのルール変更には、特に過疎化や人口の減少に苦しむ地方自治体から反対の声があがっています。税収が減ることで、住民へのサービスの質が下がることにつながらないかが心配だというのです。

その一方で賛成の側は、減税になれば働く人の経済的な負担が減り、仕事へのやる気も高めることができると主張しています。

ここで問題なのは、本当に税収が減るのかどうかです。研究者などがさまざまな試算を出しています。その中では、収入が増えることで経済にプラスの効果が出て、それでかえって税収が増えるのでは、との予想が目立ちます。

最近のニュース

国民民主党は「178万」に上げる案

政府は103万円の壁の改正に向けて検討を進めていて、国民民主党は「178万円」に上げる案を出しています。政府によると、この額だと7兆~8兆円ほどの税収が減るといいます。

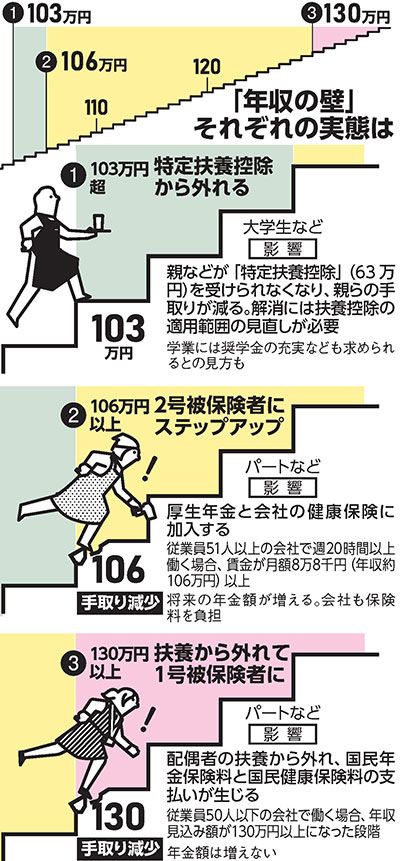

実は「年収の壁」といわれるのは103万円だけではありません。たとえば年金や健康保険の支はらいが増えて、そのぶん収入が減りやすい「106万円」や「130万円」の壁についても変えるべきか、議論があります。税のルールを全体的に変えると所得の高い人にも恩恵がいくので、それをよく思わない声もあがっています。

■解説者

崔真淑

エコノミスト 「グッドニュース アンド カンパニーズ」代表取締役

(朝日小学生新聞2024年12月6日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。