映画「小学校~それは小さな社会~」監督の山崎エマさんに聞く

日本の小学校の1年間を追ったドキュメンタリー映画「小学校~それは小さな社会~」が、世界でヒットしています。監督をつとめた山崎エマさんに、映画をつくった理由などを聞きました。日本でも13日から全国で順次公開されます。

学校良くするきっかけに

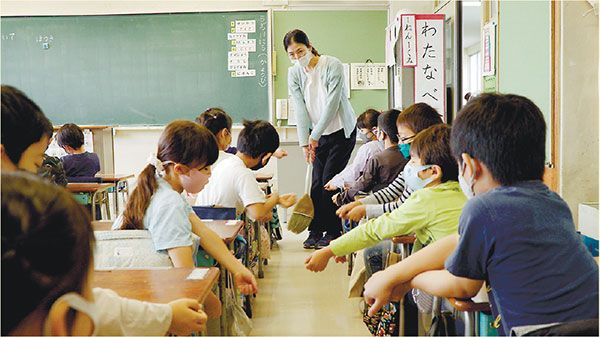

舞台は東京都内の区立小学校。1年生と6年生を中心に、子どもたちの成長や学校で働く先生たちをえがきます。運動会などの行事だけでなく、子どもがそうじや給食の配ぜんをする日常も収められています。その姿が海外の人におどろかれたそうです。

例えば海外では、学校のそうじは用務員といった大人の仕事になることが多いようです。一方、日本は子どもも学校の一員として仕事を担います。そうした活動の中で集団生活を学び、責任感や協力する力、個性を育むという考えがあるからです。この考えのもとで行う学級活動や学校行事を「特別活動」と呼びます。

映画を見た人からは「子どもたちの責任感がすごい」「自分たちの教育を見直す場になった」などの感想が寄せられたといいます。

山崎さんは大阪府内の小学校に通った後、インターナショナルスクールに進み、アメリカの大学を卒業。海外では「がんばるね、責任感があるね」とほめられることが多かったそうです。けれども自分では「特別すごくない」と感じていました。ふり返ると、小学校での学びが自分の強みをつくったと気づきました。

「日本について海外で有名なのは、おすしや侍、アニメなど。ほかにもあると考える中で、小学校の独特な部分を紹介したいと思いました」

ただ、山崎さんは今の日本の教育が完ぺきとは考えていません。子どもたちには、映画を見て家族などと話してほしいといいます。「自分の学校はどうかと何分かでも話す時間が全国であったら、学校がより良くなるきっかけになるのではと思います」(小貫友里)

自分たちで決めることの大切さ

小学校の特別活動にくわしい国学院大学教授・杉田洋さんの話

戦争の時代、学校では国のためにおとなしく従う子どもを育てたいと、集団性の訓練をしていました。そのような中、国民主権が求められるようになった1958年に、特別活動が教育課程に加えられます。戦後の民主化の中で特別活動は、子ども中心の学校づくりのためのものでした。

しかし現在も、先生にとって都合が良く、言うことを聞き同じことができる子どもたちを育てようと、特別活動を利用する先生がいます。そこはまちがえてはいけません。

学校では、学級会などを通して、自分たちのことを自分たちで決める大切さを教えています。そこをぬきにすると、特別活動は先生に「やらされるもの」と映ってしまうので、注意が必要です。(聞き手・関田友衣)

山崎エマ(やまざき・えま)

映像作家。兵庫県神戸市生まれ。アメリカのニューヨーク大学映画制作学部を卒業。主な作品に「モンキービジネス:おさるのジョージ著者の大冒険」「甲子園:フィールド・オブ・ドリームス」など。

◇

日本の教育のよさに自信を持って

映画監督の山崎エマさんと朝小リポーターが討論

映画「小学校~それは小さな社会~」では、給食や委員会など、教科以外の「特別活動」がうつっています。ひと足先に鑑賞した朝小リポーター3人が、監督の山崎エマさんと日本の小学校について話し合いました。(関田友衣)

この記事は有料記事です。

デジタル版をご購読いただくと、記事の続きをお読みいただけます。

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。