お正月に玄関や門などにかざる「しめかざり」。おせち料理とともに、新しい年をむかえるために長く伝わる風習です。しめかざり研究家の森須磨子さんは、わら細工のそぼくな美しさや心をこめてつくる人たちに引かれて、全国各地を訪ね歩いています。(編集委員・別府薫)

年神様をむかえる目じるし

しめかざりは、お正月の神様「年神様」をむかえる目じるしです。年末には大そうじをして、おもてなしのおせち料理をつくって準備を整えます。

ふだんはグラフィックデザイナーとしてはたらく森さん。年末年始の数日間は「しめかざり探訪」の旅に出ます。露店でしめかざりを売っている人に話を聞いたり、お寺や神社、古い家を回ってどんなかざり方をしているのかを確認したり。20年以上続けた旅で400点以上のしめかざりを集めました。

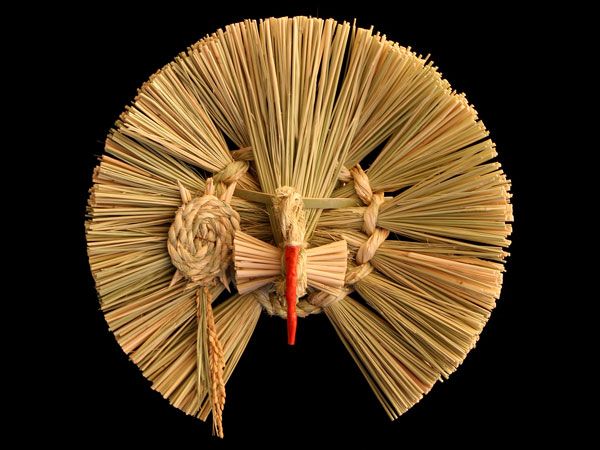

「年神様への願いごとは、地域や家によってさまざま。それがしめかざりのかたちに表れます」と森さん。たとえば農家では米だわらに、長寿を願ってエビのかたちをかざる地域もあります。心が潔白であることを示す「裏白(うらじろ)」の葉、家が代々続くことを願う「橙(だいだい)」など、加えるかざりにも意味があります。地方の露店では、つくった人が売っていることが多く、質問すると教えてくれるそうです。

感謝を表す道具、家のなかの大切な場所に

年々、露店やつくる人は減っていると森さんは感じています。一方で、100円ショップでは海外製が売られ、しめかざりの風習がなくなる気配はありません。それは「一年を無事にすごせた感謝の気持ちを表す道具でもあるからではないか」と考えます。

森さんのおすすめは、家のなかで自分の大切な場所にかざる小さな「輪かざり」。地元の小学校でしめかざりの授業をしたときには、子どもたちは家族みんなで楽しむテレビや、野球道具をしまっておくたななどにかざったそうです。

もうひとつ、親せきが集まるこの時期に身近な人に子どものころの話を聞くことをすすめます。くらしのなかでの「伝承」を調べている森さん自身も、お父さんが子どものころに家じゅうにしめかざりをかける係だったと知ったのは、ずいぶん後になってから。「灯台もと暗し」でした。

「父は話すほどのこともないと思っていたようでしたが、子どもにとっては初めての話。どんなテーマでも、なるべく具体的に聞いていくと、自分の命は、生まれるずっと前から始まっていることを感じられると思います」

森須磨子(もり・すまこ)

しめかざり研究家。1970年、香川県生まれ。武蔵野美術大学の卒業制作で、しめかざりを取り上げあげたことをきっかけに研究の道へ。2020年に東京都世田谷区の生活工房で「渦巻く智恵 未来の民具 しめかざり展」を開催。11月に旅のエッセー『しめかざり探訪記』(工作舎)を発売。

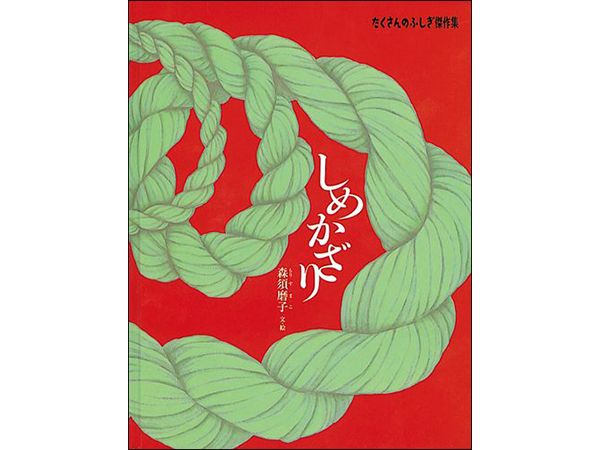

『しめかざり』(文・絵 森須磨子、福音館書店) しめかざりのいわれやつくり方をわかりやすくまとめた絵本です

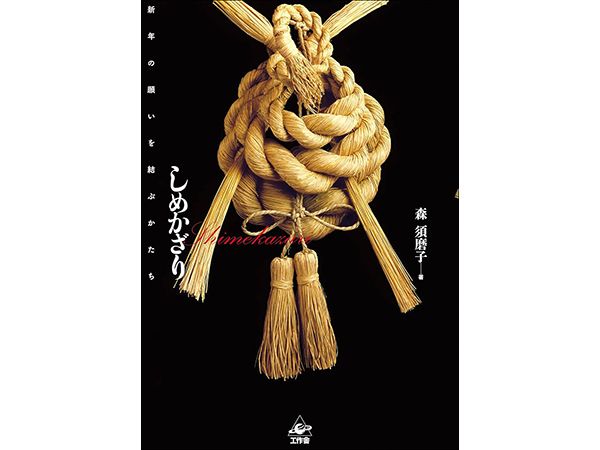

『しめかざり 新年の願いを結ぶかたち』(著 森須磨子、工作舎) しめかざりのかたちの美しさに焦点をあてて紹介。カラー写真とともに、かたちのいわれを紹介しています

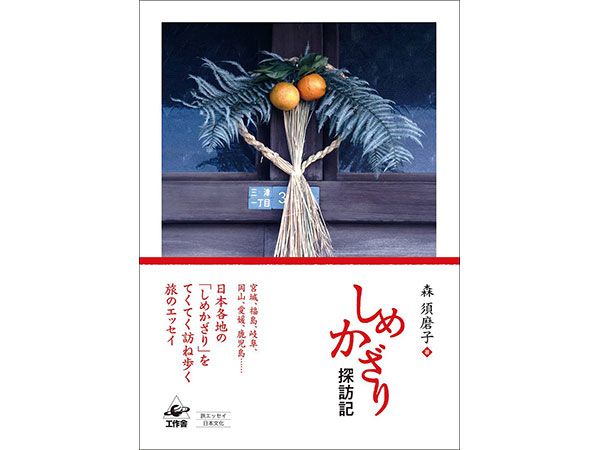

『しめかざり探訪記』(著 森須磨子、工作舎) しめかざりをつくったり、売ったりする人との出会いをつづった旅のエッセーです

※本サイトに掲載されるサービスを通じて書籍等を購入された場合、売上の一部が朝日学生新聞社に還元される事があります。

クイズの答えと解説

この記事は有料記事です。

デジタル版をご購読いただくと、記事の続きをお読みいただけます。