日々の新聞やテレビでは、災害や紛争、事故などのニュースを目にすることがあります。起きたことを知り、心を寄せることはとても大切です。ただし、つらいニュースにふれて気持ちが落ちこんだり、不安になったりすることもあります。そんなときどうしたらいいのか、専門家に聞きました。(奥苑貴世)

災害や争い…感じ方は人それぞれ

今月1日には、去年の能登半島地震の発生から1年となり、17日は1995年の阪神・淡路大震災から30年です。今年は「戦後80年」でもあります。今も世界では、紛争が続いている地域があります。

無理せず距離を置こう

朝小でも、災害や争いについて伝える記事をのせています。テレビなどで特集を目にすることもあります。ニュースを通して、こわくなったり、つらくなったりすることもあるかもしれません。

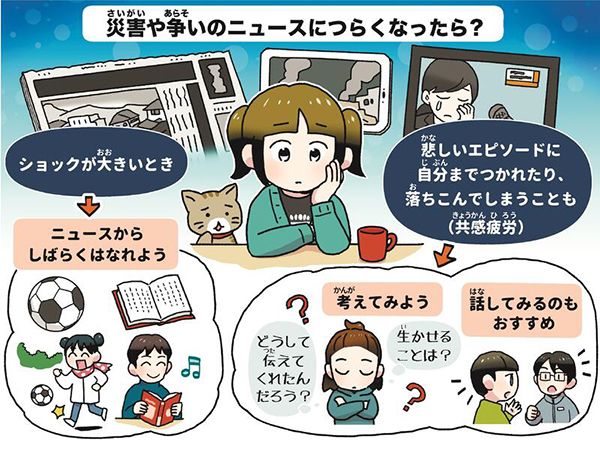

災害時などの気持ちの変化にくわしい、桜美林大学准教授で公認心理師の池田美樹さんは「同じニュースでも感じ方は人それぞれ。映像や写真が頭からはなれなくなったり、経験したつらいことを思い出したりするほどの強いショックがあるときは、いったんそのニュースから距離を置きましょう」といいます。無理をすると、体の不調などにつながることもあります。

身近に感じすぎないで

そこまでではなくても、例えば過去の大地震をふり返るニュースから「これから大きな地震が来るかも」と不安になることもあります。「ニュースをきっかけに防災用品や避難場所を確認するなど、行動につなげることはもちろん大切です」と池田さん。

「けれども、ふだんの生活に影響するほど不安になったとしたら、ニュースを自分の身に起こっていることのように感じているのかもしれません。いつ、どこで起きたことなのかを改めて確認し、自分がいる『いま』『ここ』とはちがう場所なんだと理解すると、落ち着きやすくなります」

人の経験を生かそう

視点を変えたり、意見を交わしたりする

災害や争いのニュースでは、日常生活が変化したり、大切な人を亡くしたりした人のエピソードが語られることがあります。授業や講演などで聞くこともあるでしょう。そんなとき、自分の体験ではないのに強く気持ちが入りこみ、落ちこんだり疲れたりすることがあります。「共感疲労」と呼びます。

自分を否定してしまうこともあります。例えば被災地で不便な生活をしている人の話を読んで「自分には暖かい部屋やベッドもある。つらい思いをしている人がいるのに、自分がめぐまれていていいのだろうか」と、後ろめたさを感じることがあるそうです。

だれかの気持ちに心を寄せることは、とても大切です。一方で、自分の気分や体調が影響を受けすぎるときは注意が必要です。池田さんは「『どうしてこの話をしたんだろう』と、視点を変えてみて」とアドバイスします。「つらい経験を伝えてくれた人は、忘れないでほしいという思いと同時に、『同じような思いをする人が減ってほしい』『未来に生かしてほしい』という願いがあるはずです」

「心が動かされたときは、感じたことを言葉にしたり、他の人はどう思ったか話してみたりするのもおすすめです。気持ちの整理になります」

(朝日小学生新聞2025年1月7日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。